ブリッジレポート:(1433)ベステラ 2025年1月期決算

本田 豊 社長 | ベステラ株式会社(1433) |

|

企業情報

市場 | 東証プライム市場 |

業種 | 建設業 |

代表者 | 本田 豊 |

所在地 | 東京都江東区平野三丁目2番6号 木場パークビル |

決算月 | 1月 |

HP |

株式情報

株価 | 発行済株式数(期末) | 時価総額 | ROE(実) | 売買単位 | |

988円 | 8,990,200株 | 8,882百万円 | 9.2% | 100株 | |

DPS(予) | 配当利回り(予) | EPS(予) | PER(予) | BPS(実) | PBR(実) |

30.00円 | 3.0% | 101.57円 | 9.7倍 | 546.88円 | 1.8倍 |

*株価は3/25終値。発行済株式数、2025 年1 月期決算短信より。

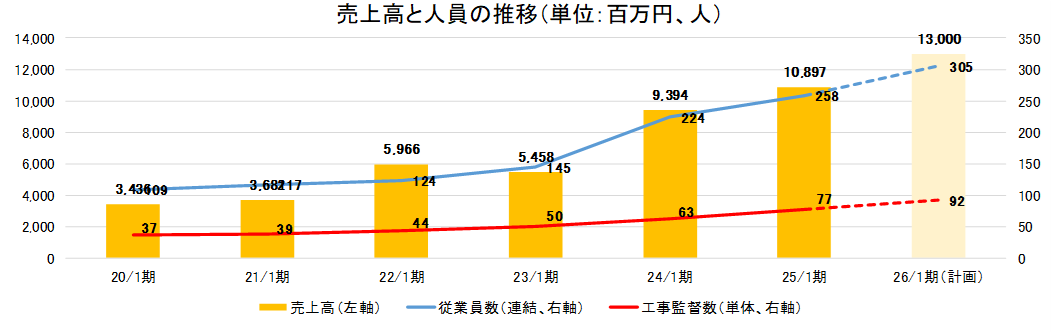

連結業績推移

決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | DPS |

2022年1月 | 5,966 | 488 | 721 | 1,391 | 165.48 | 16.00 |

2023年1月 | 5,458 | -215 | -94 | -64 | -7.33 | 20.00 |

2024年1月 | 9,394 | 246 | 407 | 231 | 26.08 | 20.00 |

2025年1月 | 10,897 | 373 | 592 | 409 | 46.25 | 20.00 |

2026年1月(予) | 13,000 | 1,200 | 1,280 | 900 | 101.57 | 30.00 |

* 予想は会社予想。単位:百万円。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。

ベステラ(株)の2025年1月期決算概要などについてご報告致します。

目次

今回のポイント

1.会社概要

2.2025年1月期決算概要

3.2026年1月期業績予想

4.中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」

5.今後の注目点

<参考:コーポレート・ガバナンスについて>

今回のポイント

- 25/1期の売上高は前期比16.0%増の108億97百万円。前期に受注した長期大型工事を含む潤沢な受注残に加え受注環境も良好だった。また、同社にとってボトルネックともなっていた人員採用も好調だったことにより組織体制が強化されプラント解体工事の施工が好調に推移して過去最高を達成した。営業利益は前期比51.3%増の3億73百万円。利益面では連結子会社においては低調に推移した。しかし、本業であるプラント解体業において工法や工程管理を工夫して工期の短縮に努めることにより、同社本体のプラント解体事業は過去最高益5億77百万円を達成した。大幅増収増益ながら、9月に開示した会社予想は下回った。期末配当は会社予想通り10円/株を実施、年間で20円/株。

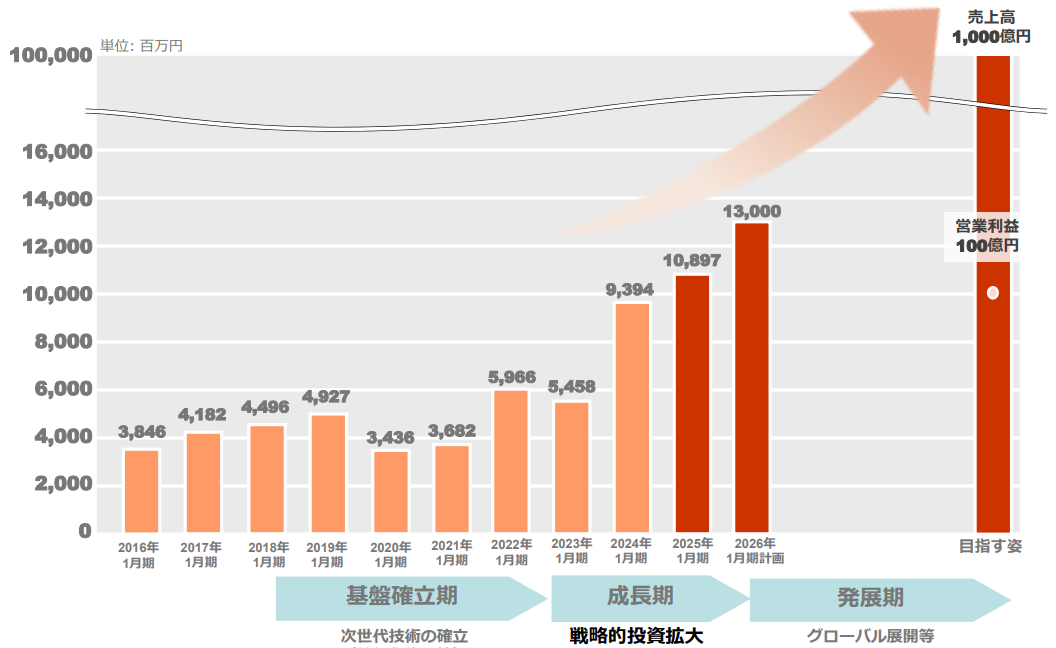

- 26/1期は売上高が前期比19.3%増の130億円、営業利益は同221.2%増の12億円を見込む。安定した利益が見込める大型工事の獲得や原価管理の徹底、人員の確保等を積極的に進めていく。また、受注残は高水準となっており、引き続きさらなる工事の受注獲得を進める。「脱炭素アクションプラン2025」で掲げていた売上目標は120億円だったが130億円に上方修正。利益面では、売上規模拡大による利益の安定化を図るとともに、施工人員の積極的な採用、AIを含めたIT技術の活用による見積りや工事原価管理の精度向上を図る。事業の選択と集中を進め、統廃合および売却も検討していく。配当は前期から10円/株増配となる30円/株(うち上期15円/株)を予定している。予想配当性向は29.5%。

- 25/1期はかなり大きな転換点になったのではないだろうか。これまで23/1期には営業損失になるなど、売上成長は継続している中で不採算案件を抱えて利益面では試行錯誤といった状況だった。25/1期についてはグループ会社が苦戦したことにより利益水準は低いようにも見えるが、プラント解体事業は大きく改善している。26/1期はプラント解体事業の売上成長と利益率の改善を継続させたうえでグループ会社のテコ入れにも取り組む。このため、大幅増益の見通し。

- 一見、大胆に見える「売上1,000億円、営業利益100億円」という目標について、本田社長は「現実味を帯びてきた」とコメントしており頼もしくなってきた。課題であった人員についても過去最高の工事監督を採用するなど克服を進めている。順調な人員採用により大幅な売上拡大に対応しうる組織体制の構築も進んでいる模様。23年に就任した本田社長は様々な種蒔きを行ってきたが、その成果が試される時が来た。高い売上成長と利益率の改善は進めているものの株価への反応は鈍い。今後、改善がしっかり見えてくれば見直されることになりそうだ。四半期毎の進捗状況に注目したい。

1.会社概要

プラント解体のスペシャリストとして、製鉄、電力、ガス、石油等、プラント(金属構造物)の解体工事をマネジメントしている。“プラント解体の工法・技術”をコア・コンピタンスとし、国際特許も含めた特許工法を多数有する。エンジニアリング(提案・設計・施工計画)とマネジメント(監督・施工管理)に経営資源を集中しており、実際の解体工事は協力会社に外注するため、工事用重機や工事部隊を保有せず(資産保有リスクを回避)、材料等の仕入・生産取引も発生しない(在庫リスクを回避)。

グループは、同社の他、設計業務等の人材サービスを手掛ける(株)ヒロ・エンジニアリングと3Dスキャン・モデリングや設計業務の3Dビジュアル(株)、高度なアスベスト除去技術を有する(株)矢澤、および昨年8月に各種プラントのメンテナンス工事と躯体工事を主力事業とするオダコーポレーション(株)とその子会社である(株)TOKENを連結子会社化した。2025年1月末時点の連結子会社は5社。

社名の「べステラ(BESTERRA)」は英語の「Best(goodの最上級)」とラテン語の「Terra(地球)」を合わせたもので、「最高の地球の創造」という思いを込めた。解体からリサイクルの一貫体制を構築する事で高度循環型社会を実現し地球環境に貢献していく考え。

1-1 企業理念

「柔軟な発想と創造性、それを活かした技術力により地球環境に貢献します」という企業理念の下、使命として「BEST(最高の)TERRA(地球)の実現」「高度循環型社会(静脈産業発展)への貢献」を掲げている。

また、持続可能な社会の実現に貢献すべく「サステナビリティ基本方針」を制定している。

◎サステナビリティ基本方針

私たちベステラは、「柔軟な発想と創造性、それを活かした技術力により地球環境に貢献します」という企業理念のもと、「高度な循環型社会の実現」と「持続的な企業成長」の両立に取り組んでまいります。

1-2 事業内容

解体・メンテナンス事業の単一セグメントであり、その他として人材サービス事業や3Dスキャン・モデリング・設計事業を手掛けている。25/1期は解体・メンテナンス事業が売上全体の97.2%を占めた。

解体・メンテナンス事業

解体・メンテナンス事業は、製鉄・電力・ガス・石油等あらゆるプラントの解体工事の展開が主軸。工法の提案、設計、施工計画、外注・資機材手配、施工管理、安全管理、原価管理、資金管理及び行政対応等のエンジニアリング全般を提供している。同社自身は、独自の解体技術の設計、施工計画に基づいた工事の管理監督に専念し、施工は専門の外注先を利用している。プラント解体工事は、製鉄・電力・ガス・石油等のプラントを有する大手企業が施主であり、多くの場合、施主系列のエンジニアリング子会社あるいは大手ゼネコンが工事を元請けし、同社が一次下請け、二次下請けとなっている。

尚、プラント解体事業では、工事の進行に伴って発生するスクラップ等の有価物を同社が引き取ってスクラップ業者に売却している。このため、受注に際して有価物の価値を、材質、量、価格(鉄、ステンレス、銅等の材質毎の相場)等から総合的に見積り、それを反映した金額で交渉し、請負金額を決めている。会計上、有価物の売却額は解体工事に伴う収益の一部と位置付けられており、完成工事高に含めて計上している。尚、発注者(施主)が独自でスクラップ等の処分(売却)を行う事もある。

また、2024年8月に連結子会社化したオダコーポレーション(株)と(株)TOKENは各種プラントのメンテナンス工事と躯体工事を主力事業とし、解体・メンテナンス事業の一部となる。

※2つの収益計上基準と同社収益計上の季節性について

工事契約における収益の計上基準には、工事が完成した時に収益を計上する完成基準と工事の進捗に応じて収益を計上する進行基準がある。同社においては、工事期間3ヶ月超の大型工事について、23/1期以降、原則として工事進行基準を適用している(上記に該当しない工事は完成基準を適用)。完成基準適用工事の収益計上(完工)時期は顧客(施主)の設備投資計画の影響を受ける事が多く、同社の場合、第1四半期(2-4月)と第4四半期(11-1月) に収益が計上される割合が高い(収益計上の季節性)。しかし、四半期業績の変動が投資家をミスリードする可能性があるため、同社は工事進行基準の適用範囲を段階的に広げており、収益計上の平準化に継続的に取り組んでいる。

その他

建設技能労働者の慢性的な人手不足に対応するため、2013年1月より人材サービスを開始し、2018年3月に設計業務等の人材サービスを手掛ける(株)ヒロ・エンジニアリングを子会社化した。また、2015年1月に3D計測サービスを開始した。2019年12月には3Dビジュアル(株)を設立し、2020年2月に(株)インターアクション(証券コード:7725)から3Dスキャン・モデリングや設計事業を譲受した。

1-3 強み - 優良な顧客基盤、豊富な工事実績に基づく効率的解体マネジメント、特許工法等の知的財産 -

強みは、優良な顧客資産、豊富な工事実績に基づく効率的解体マネジメント、及び特許工法等の知的財産。顧客は、製鉄、電力、ガス、石油等の大手企業のエンジニアリング子会社等や大手ゼネコンであり、いずれも与信に不安のない優良顧客。これら優良企業から、40年以上の実績に裏打ちされたプラント解体のトータルマネジメント(低コスト・高効率)が高く評価されている。また、環境対策工事等で蓄積してきた様々な技術やノウハウも強みであり、発生材の再資源化も含めて、顕在的・潜在的な知的財産となっている。

「つくった人には壊せない(新たな発想)」「プラント解体に特化したオンリーワン企業」「持たざる経営」をビジネスコンセプトとして事業を展開している。

特許工法等

リンゴ皮むき工法と溶断ロボット「りんご☆スター」

「リンゴ皮むき工法」とは、ガスホルダーや石油タンク等の大型球形貯槽の解体において、リンゴの皮をむいていくように、外郭天井部の中心から渦巻状に切断する工法。切断された部分は重力に従って、渦巻きを描きながら徐々に地上に落ちていく。工期、コスト、安全性に優れ、競合優位性の高い工法であり、「より早く、より安く、より安全に」を実現する。また、この工法を自動化する溶断ロボット「りんご☆スター」も提供している(「りんご☆スター」については、新アタッチメント開発による用途拡大にも取り組んでいる)。

環境関連工法

火気を使用しない「無火気工法」により、数々の環境関連工事の実績を重ねている。例えば、PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、現在、有害物質として全廃されているが、優れた熱安定性や化学的安定性(電気絶縁特性)から、長年、トランス(変圧器)やコンデンサ(蓄電器)に使われてきた。プラントの解体時にトランスやコンデンサを処理するケースが多いが、PCBを高温で処理するとガス化するため吸引する恐れがあり、解体・撤去に際して火器(ガス溶断等)が使えない。同社はセーバーソー(往復運動する鋸刃により切断する)等による無火気工法・準無火気工法を得意としており、モーター焼きつき対策や刃を再生利用する等の工夫で業界常識を超える厚みを切る事が可能だ。変圧器の解体では、「トランス解体方法並びにトランス解体用冶具、及びトランス解体用切断装置」の特許を(株)日立プラントコンストラクションとの共同で出願している。

風車解体工法

発電用風車は世界的に年間20%程度の成長が続いているが、今後、使用期限や経済的陳腐化による解体需要の増加が予想される。同社の資料によると、世界の風力発電量は486,790MWと年率約20%の成長を続けており(陸上約340,000基、洋上約4,000基)、国内でも2021年末で2,574基を数える。ほとんどが陸上型だが洋上型風力へシフトしている。一方、耐用年数が15~20年程のため初期に設置された発電用風車は使用限界を迎えている。また、落雷・台風等により破損や致命的な故障が起きて解体が必要となっている機体も少なくない。

発電用風車の倒し方法(国際出願)

発電用風車の解体は、通常、支柱の外側に足場を組んで行われるが、山岳部や洋上等にも設置されているため、解体の難易度は高い。同社は、足場を必要としない風車解体工法を考案し、「発電用風車の倒し方法」の国内特許を既に取得しており、「基礎部を活用した搭状構造物の倒し方法」及び「塔型風力発電設備の解体方法」の国際特許を出願中である。これらの特許に基づく工法を使う事で、作業員の安全性が飛躍的に向上し、工期も短縮できる。

3D事業による価値の追求

レイアウトシミュレーション、歪み・曲がり・ねじれ計測、Before/After形状比較、ウォークスルー動画等のサービスにより、建設時(30年以上前)の紙データを最新鋭の3Dデータに変換し、工程を「視える化」した解体工事を提供していく。また、2次元への図面化、モデリングBIM/CIM対応、パーフェクト3D、3Dプリント等、最高水準の計測技術とシミュレーションシステムによる、解体工事に伴う独自の3D計測サービスも提供していく。

解体工事の工程を「視える化」

レイアウトシミュレーション | 3D CADで作成した機器のモデルを3Dデータ上に配置し、入替シミュレーションが可能。機器のモデルを動かしながら、動的な干渉・衝突チェックができる。 |

歪み・曲がり・ねじれ計測 | 形状変化の計測が可能。地震や経年劣化等で建物に歪みが発生していないか等、躯体の一時的診断に役立つ。 |

Before/After形状比較 | 配管・コンベア・炉等、熱や振動の影響を受けて変化する設備の設置時と稼動後の形状を比較する。3Dデータにより全体の変化を直感的に把握できる。 |

ウォークスルー動画 | 合成した点群データを利用して、ウォークスルー動画を作成する。施工計画や物件情報に関するプレゼンテーションや広報用動画として活用できる。 |

独自の3D計測サービス

2次元への図面化 | 点群データを基にモデリングした3D CADモデルを図面化する。簡易的に点群データを直接、図面化する事もできる。 |

モデリングBIM/CIM対応 | 点群データを基に3D CADで対象をモデリングする。施工・改修に必要な部分をBIMデータ(Building information modeling)として作成することもできる。 |

パーフェクト3D | 自動車によるMMS(Mobile Mapping System)や航空レーザー計測、水域計測等を組み合わせた大規模3次元データ計測サービス。 |

3Dプリント | 点群データからのモデリングを経て3Dプリンターで造形できるように、データを加工・デフォルメする。積層ピッチ15μmという微細な出力を実現する。 |

1-4 ROE分析

| 19/1期 | 20/1期 | 21/1期 | 22/1期 | 23/1期 | 24/1期 | 25/1期 |

ROE(%) | 23.8 | 2.3 | 5.6 | 40.6 | -1.5 | 5.5 | 9.2 |

売上高当期純利益率(%) | 12.62 | 1.75 | 3.87 | 23.32 | -1.18 | 2.46 | 3.76 |

総資産回転率(回) | 1.08 | 0.72 | 0.67 | 0.80 | 0.63 | 0.97 | 0.99 |

レバレッジ(倍) | 1.75 | 1.85 | 2.14 | 2.19 | 2.01 | 2.28 | 2.45 |

25/1期のROEは前期との比較では改善した。中期経営計画「脱炭素アクションプラン 2025」(後述)では「2026年1月期 ROE13%以上」を目標としている。

2.2025年1月期決算概要

2-1 連結決算

| 24/1期 | 構成比 | 25/1期 | 構成比 | 前期比 | 会社予想比 |

売上高 | 9,394 | 100.0% | 10,897 | 100.0% | +16.0% | -0.9% |

売上総利益 | 1,519 | 16.2% | 1,890 | 17.3% | +24.4% | - |

販管費 | 1,272 | 13.5% | 1,517 | 13.9% | +19.2% | - |

営業利益 | 246 | 2.6% | 373 | 3.4% | +51.3% | -25.3% |

経常利益 | 407 | 4.3% | 592 | 5.4% | +45.2% | -8.9% |

当期純利益 | 231 | 2.5% | 409 | 3.8% | +77.3% | -14.6% |

* 単位:百万円。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。会社予想は24年9月に開示した予想。

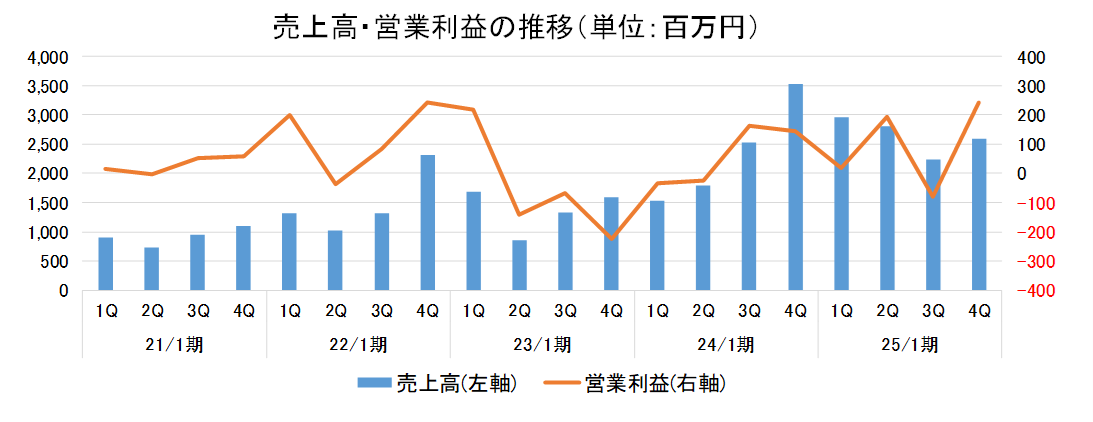

大幅増収増益

売上高は前期比16.0%増の108億97百万円。前期に受注した長期大型工事を含む潤沢な受注残に加え受注環境も良好だった。また、同社にとってボトルネックともなっていた人員採用も好調だったことにより組織体制が強化されプラント解体工事の施工が好調に推移して過去最高を達成した。

営業利益は前期比51.3%増の3億73百万円。利益面では連結子会社においては低調に推移した。しかし、本業であるプラント解体業において工法や工程管理を工夫して工期の短縮に努めることにより、同社本体のプラント解体事業は過去最高益5億77百万円を達成した。経常利益は同45.2%増の5億92万円、当期純利益は同77.3%増の4億9百万円。大幅増収増益ながら、いずれも9月に開示した会社予想を下回った。

期末配当は会社予想通り10円/株を実施、年間で20円/株。

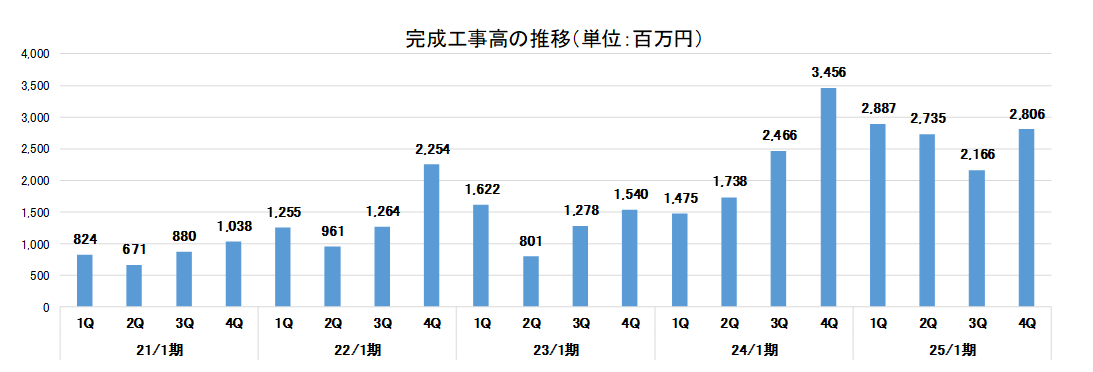

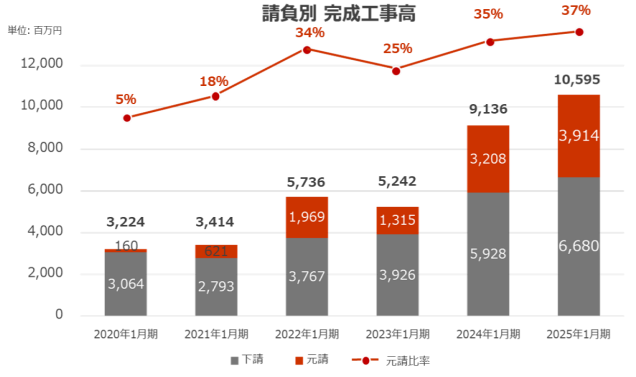

完成工事高(概算値)

| 24/1期 | 構成比 | 25/1期 | 構成比 | 前期比 |

電力 | 1,736 | 19% | 2,967 | 28% | +71% |

製鉄 | 2,649 | 29% | 2,437 | 23% | -8% |

石油・石化 | 2,741 | 30% | 3,708 | 35% | +35% |

ガス | 274 | 3% | 212 | 2% | -23% |

3D | 91 | 1% | 106 | 1% | +16% |

環境 | 1,005 | 11% | 424 | 4% | -58% |

その他 | 640 | 7% | 742 | 7% | +16% |

完成工事高 | 9,136 | 100% | 10,595 | 100% | +16% |

* 単位:百万円。同社資料をもとにインベストメントブリッジ作成。

電力、石油・石化分野で元請の大型工事の受注・施工によりバランスのとれた完成工事高構成比となっている。

年間の完成工事高は前期比16%増加。季節性により、年末や年度末に完成工事高が増加する傾向があるが、25/1期については、長期大型工事の下支えにより年間を通じて安定した売上推移となった。

販管費の内訳

| 24/1期 | 構成比 | 25/1期 | 構成比 | 前期比 | 主な増減要因 |

人件費 | 632 | 6.7% | 733 | 6.7% | +16.1% | 人員増 |

研究開発費 | 14 | 0.1% | 59 | 0.5% | +317.9% | AI開発プロジェクト、 ロボット開発、 ソフトウエア開発 |

支払手数料・報酬 | 149 | 1.6% | 167 | 1.5% | +12.1% | システム費用、営業協力費 |

採用費 | 63 | 0.7% | 55 | 0.5% | -12.2% | 広告媒体、紹介手数料 |

その他 | 413 | 4.4% | 500 | 4.6% | +20.9% | のれん償却等 |

販管費合計 | 1,272 | 13.5% | 1,517 | 13.9% | +19.2% | オダコーポレーションの子会社による増減額 約1億16百万円 |

* 単位:百万円。構成比は対売上高比率。

オダコーポレーションの子会社化に伴いのれん償却費等の販管費が増加している。また、AI開発に、ロボット開発などの研究開発費や、業務効率化のためのシステム費用への支出が増加している。

積極的な採用活動により、工事監督数は計画80名には未達ながらも期首から14名純増となり過去最高の採用人数となった。26/1期は15名の純増を予定しており、4月までに既に7名増員の見込みとなっている。

2-2 受注高・受注残高

| 24/1期 | 25/1期 | 前期比 |

期首受注残高 | 3,352 | 7,087 | +111.4% |

受注工事高 | 12,871 | 10,705 | -16.8% |

完成工事高 | 9,136 | 10,595 | +16.0% |

期末受注残高 | 7,087 | 7,197 | +1.6% |

* 単位:百万円

受注工事高は、長期大型案件を受注した前期と比較して減少しているが、過去最高の完成工事高を計上しつつも受注残高を潤沢に確保している。

受注残高(概算値)

| 24/1期 | 構成比 | 25/1期 | 構成比 | 前期比 |

電力 | 1,205 | 17% | 1,223 | 17% | +2% |

製鉄 | 3,614 | 51% | 3,670 | 51% | +2% |

石油・石化 | 1,913 | 27% | 1,871 | 26% | -2% |

ガス | 71 | 1% | 72 | 1% | +2% |

環境 | 71 | 1% | 144 | 2% | +103% |

その他 | 213 | 3% | 216 | 3% | +2% |

受注残高 | 7,087 | 100% | 7,197 | 100% | +2% |

* 単位:百万円

良好な受注環境により、過去最高の完成工事高を達成しつつも、製鉄、石油・石化、電力と業界を問わず安定した受注により受注残高を維持している。

2-3 財政状態及びキャッシュ・フロー(CF)

財政状態

| 24年1月 | 25年1月 |

| 24年1月 | 25年1月 |

現預金 | 1,444 | 1,599 | 仕入債務 | 1,631 | 1,186 |

売上債権 | 4,648 | 5,137 | 借入金・社債 | 4,292 | 3,752 |

流動資産 | 6,292 | 7,130 | 負債 | 6,783 | 6,192 |

投資その他 | 3,960 | 3,473 | 純資産 | 4,095 | 4,853 |

固定資産 | 4,586 | 3,916 | 負債・純資産合計 | 10,879 | 11,046 |

* 単位:百万円。売上債権は、受取手形・完成工事未収入金及び契約資産等。

投資有価証券売却に伴う現預金の増加等により総資産は前期末比1.6億円増加し110億円。

長期借入金の返済などにより、負債合計は同5.9億円減少の61億円。

投資有価証券の評価替え、純利益の積み立てにより純資産は7.5億円増加し48億円。

自己資本比率は前期末から6.3ポイント上昇し43.9%となった。

キャッシュ・フロー(CF)

| 24/1期 | 25/1期 | 前期比 |

営業キャッシュ・フロー(A) | -1,422 | -607 | +814 |

投資キャッシュ・フロー(B) | 24 | 1,482 | +1,457 |

フリー・キャッシュ・フロー(A+B) | -1,397 | 874 | +2,272 |

財務キャッシュ・フロー | 1,503 | -719 | -2,223 |

現金及び現金同等物期末残高 | 1,444 | 1,599 | +155 |

* 単位:百万円

投資有価証券の売却による収入などにより、フリーCFはプラスに転じた。キャッシュポジションは増加した。

2-4 トピックス

①廃棄物のリサイクルに向けた業務提携

プラント解体時に発生する混合廃棄物(廃プラスチック、木くず、ガラスくず、廃油、廃液など)の廃棄や焼却処分を伴う環境負荷低減を目指し、資源循環型のマテリアルリサイクルに力を入れているJ&T環境株式会社と業務提携を締結した。

ベステラ | J&T環境(JFEグループ) |

・日本全国に拠点があり、広域的なプラント解体工事実施能力を有する。 ・プラント解体では大量の単一素材が廃棄される。 ・製鉄高炉や電力・石油化学プラント等の様々なプラント設備で多数の解体工事を提供する。 | ・日本全国に拠点があり、広域的な廃棄物処理網を有する。 ・資源リサイクルを行う上で、単一廃棄物の確保による循環が図れる。 発展的互恵関係を構築・環境コンサルティングから収集運搬、中間処理、リサイクルまでトータルソリューションを提供する。 |

この提携により、プラント解体工事で発生する廃棄物や金属くずのリサイクルに向けた流通経路の構築を視野に入れ、経営課題を共有するなど、両社間の関係をさらに深化させていく。

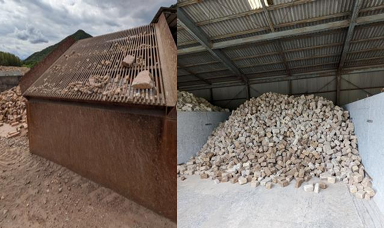

脱炭素に向けた資源再利用の取り組み

従来「ゴミ」として廃棄しているものの中には新たな価値が隠されている素材が多く存在している。これらのリサイクルは環境保護、資源管理、そして持続可能な社会構築に重要な役割を果たすと同社では考えている。解体工事から発生する廃棄物処理費の削減と資源の有効活用の両立を実現し、廃棄物のリサイクルに取り組んでいる。

風車ブレードリサイクル | 耐火煉瓦リサイクル |

解体したブレード部分はガラス繊維を取り除き細かく粉砕された後、セメント原料として100%リサイクルしている。 | 集められた廃耐火煉瓦は、グリズリーや人員による手作業で種類ごとに選別し原料が仕分けされ、リサイクル品として再利用。 |

|

|

(同社資料より)

脱炭素解体への取り組み

■バイオ燃料

同社の解体工事現場では、ユーグレナ社のバイオ燃料「サステオ」が使用されている。解体工事におけるCO2排出量の削減が期待できる。

■水素溶断

水素溶断での主な排出物は水蒸気。水素溶断を行うことにより、通常のガス溶断に比べ解体現場でのCO2排出量を減らすことが可能となる。

■アスベスト廃棄袋

解体現場で発生するアスベストの回収には、100%国内産の廃プラスチックを再利用して作られたリサイクル袋を使用している。また、最近ではパンフレットにQRコードを印字したステッカーを貼付して配布している。QRコードを読み込むと、CO2排出量削減の根拠となる資料や計算式が閲覧でき、廃棄袋の効果の裏付けとなる。

■養成シート

解体現場における環境工事では、大量の養生シートが使用される(下図)。

(同社資料より)

廃棄袋同様に100%国内産の再生プラスチックを活用 した製品の開発を進めている。これにより環境負荷を軽減し、持続可能な工事の実現を目指す。

②譲渡制限付株式報酬(RS)制度の導入

退任・退職時までの譲渡制限を付与した株式を役員に対して付与する報酬制度(譲渡制限付株式報酬制度)を新たに導入する。

●インセンティブの提供・・・役員に対して報酬として自社株式を提供し、中長期的な業績向上を目指すインセンティブを付与することで、企業の中長期的な成長に貢献できるため。

●優秀な人材の確保と維持・・・優秀な人材を引きつけ、長期間にわたって当社に留まってもらうため。

●株主と経営陣の目線の一致・・・経営陣が自社株式を保有することで、株主と同じ目線で企業価値の向上を目指せる効果があり、ガバナンス機能の向上が見込めるため

■従業員向けの人事制度を25年2月より刷新(退職金規程も変更)。

■同制度は、社員と会社の両方の成長を目指すことがコンセプト。会社への貢献、提供価値に対して報いることができる。

■営業利益に連動した賞与制度も導入予定。

役員も企業価値、株価に対して報いる報酬を導入する。一方で、企業価値(株価)に連動しない現金が支給される今までの役員退職金制度は廃止する。

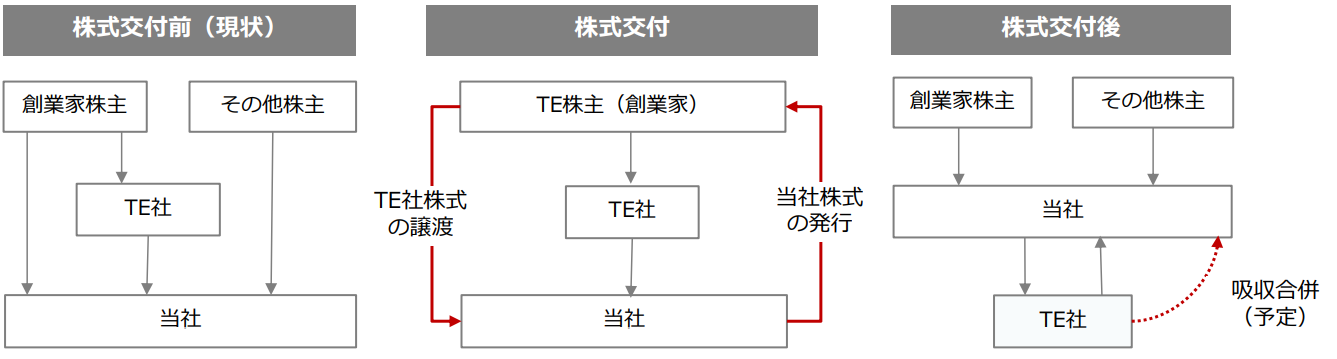

②株式交付によるTERRA・ESHINOの子会社化

株主構成の透明性改善および流動性の向上を目的とし、創業家の資産管理会社であるTERRA・ESHINO(以下「TE社」)を子会社とする株式交付を実施する。

●実質株主を明らかにすることによる株主構成及び企業経営の透明性向上

●固定化した創業家資産管理会社解消による、同社株式の流動性の向上

●同社が親会社、TE社を子会社とする株式交付

●同社がTE社を吸収合併(予定)するため、交付株式は自己株式となり希薄化は発生しない。また、発生した自己株式は消却予定。

(同社資料より)

単位:株 | 株式交付前 | 株式交付後 | 合併・消却後(予定) |

発行済み株式数 | 8,990,200 | 10,227,200(*) | 8,787,200(*) |

自己株式 | 129,035 | 129,035 | 129,035 |

子会社保有株式(相互保有株式) | - | 1,440,000 | - |

(*)TE社株主全員が応募した場合であり、応募状況によっては異なる可能性がある。

3.2026年1月期業績予想

通期連結業績予想

| 25/1期 実績 | 構成比 | 26/1期 予想 | 構成比 | 前期比 |

売上高 | 10,897 | 100.0% | 13,000 | 100.0% | +19.3% |

営業利益 | 373 | 3.4% | 1,200 | 9.2% | +221.2% |

経常利益 | 592 | 5.4% | 1,280 | 9.8% | +116.2% |

当期純利益 | 409 | 3.8% | 900 | 6.9% | +119.6% |

* 単位:百万円

2桁増収、大幅増益を予想

26/1期は売上高が前期比19.3%増の130億円、営業利益は同221.2%増の12億円を見込む。

安定した利益が見込める大型工事の獲得や原価管理の徹底、人員の確保等を積極的に進めていく。また、受注残は高水準となっており、引き続きさらなる工事の受注獲得を進める。「脱炭素アクションプラン2025」で掲げていた売上目標は120億円だったが130億円に上方修正。利益面では、売上規模拡大による利益の安定化を図るとともに、施工人員の積極的な採用、AIを含めたIT技術の活用による見積りや工事原価管理の精度向上を図る。事業の選択と集中を進め、統廃合および売却も検討していく。

配当は前期から10円/株増配となる30円/株(うち上期15円/株)を予定している。予想配当性向は29.5%。

4.中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」

23/1期、売上・利益ともに当初予想を大きく下回った同社は22/1期から遂行してきた「中期経営計画2025」に代わり、新たな中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」を策定。新経営体制の下、24/1期から26/1期を新たな成長への転換点として位置付け、国内・業界内の事業環境の変化を考慮した上で脱炭素経営を推進し、企業風土を変革することで、収益力の向上を図ることとした。

4-1 事業環境分析

(1)国内

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、建設から50年以上を経過した建設物を中心に解体が進み、解体市場の更なる拡大が予想される。

電力市場においては2030年へ向けエネルギーミックスが大幅に見直され、低効率な石炭火力発電所の大幅な削減などが見込まれる。

製鉄市場においては、企業再編や老朽化の進行に伴い、重複した設備の撤去や改修が必要となっている。

石油・石油化学市場においては、多くのコンビナートは高度経済成長期に建造されており、国際競争力・生産能力過剰の観点から設備の高度化や再編等が進むと見られる。

その他製造業市場では、第4次産業革命と呼ばれるテクノロジーの進化や国内需給の変化による事業合理化の影響で、設備の刷新、解体が予想される。

各市場の市場規模を同社は以下のように試算している。

市場 | 市場規模 |

電力 | 約13兆円 |

製鉄 | 約2兆円 |

石油・石油化学 | 約8兆円 |

その他製造 | 約20兆円+α |

*同社試算

(2)業界

以下のような事業環境の変化、ニーズが見られる。

分離発注の増大 | 施主が解体専門会社に工事を発注する際、新規取引先としての信用力が問題となるケースも多く、あらゆる法規制に対応し、各プラントの高い安全基準を満たす企業に発注する必要がある。直接発注においては、信用力の高い上場企業、工事自体の安全性だけではなく環境への安全性も高い技術を有する企業が求められている。 従来のプラント解体工事は、新たな設備の建設工事と同時に、解体と建設をまとめて施主が発注するケースが多数見られたが、更新を伴わない解体工事の増加、様々な法規制に伴う解体工事の難易度向上により、解体工事は専門工事会社に発注するケースが増加している。 |

情報化施工への対応 | 少子高齢化による建設業界での人手不足等により、情報化施工への取り組みが業界の課題となっている。 |

脱炭素に配慮した工事への新たなニーズ | 施主であるメーカー各社は、製造過程だけではなく、工事においても、環境への配慮や再資源化率の向上を求めるようになっている。 |

(3)同社の強み

以上のようなニーズや変化に対し同社では、プラント専業としてのポジション優位性(豊富な工事実績)、技術力(脱炭素解体®、特許工法、技術開発、DXへの取り組み)、業務提携効果(静脈産業全体へのソリューション力)、信用力、プラント解体トータルマネジメント(工法提案、環境関連法規制等の対応、有価物の購買力、産廃の適正処理、施工会社の動員力等)といった強みを活かして、需要の取り込みを図る。

4-2 脱炭素アクションプラン2025の概要

(1)基本方針

「脱炭素経営と企業風土の変革による収益力の向上」を基本方針としている。

事業環境の変化を機会と捉え、脱炭素経営を推進し、企業風土を変革することにより、収益力の向上を図るとともに、26/1期までの3年間を「新たな成長への転換点」と位置付けている。

(2)数値目標

①25/1期の売上は、プラント解体業において、良好な受注環境と好調な人員採用による組織体制強化の結果、工事が順調に進捗し26/1期の当初計画100億円を前倒しで達成

②DX事業の未達分を本業であるプラント解体業で補填、DX部門を含むグループ会社において、事業の選択と集中を進め、統廃合および売却も含めて検討

③26/1期の利益予想は、新規顧客からの元請案件の積極的受注と競合会社の発生を考慮し据え置き

④エクイティスプレッドは4%以上とし、さらなる拡大を目指す

(同社資料より)

(3)業界別動向

3-1電力業界

資源エネルギー庁が発表した第7次エネルギー基本計画では2040年までに、再生可能エネルギーの割合を40~50%に拡大し、火力発電の割合を30~40%に抑制することを目指している。

エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、主力電源として脱炭素効果の高い再生可能エネルギーを最大限導入し、火力発電は非効率な石炭火力を中心に発電量を減らしていく方針。

主な火力発電所の廃止予定

J-POWER | 松島火力…24年度末廃止、高砂火力…28年度廃止、竹原・松浦火力…休廃止or予備電源化予定 |

JERA | 鹿島火力発電所1~6号機…23年3月廃止、非効率石炭火力を30年までに全台停廃止 |

中国電力 | 下松発電所(2号機)…23年1月廃止、水島発電所…23年4月廃止、下関発電所(1・2号機)…24年1月廃止 |

この他にも、東北電力や九州電力、四国電力など複数社で火力発電所が廃止予定。

3-2製鉄業界

国内需要の変化や環境対策の必要性から、設備の再編が進められている。

国内の鉄鋼需要は景気の低迷や人口減少、海外の製鉄業の発展などにより減少している。また、脱炭素化に向けて高炉の電炉転換や水素還元製鉄の研究が進められており、設備の再編が急務となっている。

鉄鋼製造における脱炭素化

電炉転換 | 日本製鉄:八幡地区…高炉から電炉へ転換、広畑地区…電炉増設 JFEスチール:倉敷地区の高炉1基を大型電炉へ転換 |

水素還元製鉄 | 日本製鉄:24年11月から12月に実施した試験においてCO2排出43%削減 |

高機能鋼材の需要拡大

カーボンニュートラルの実現に向けて低燃費自動車や高効率発電設備の需要が高まっており、各社が高機能鋼材の生産に力を入れている。このため、今後は生産設備の再編や更新が見込まれる。

3-3石油・石油化学業界

石油化学コンビナートの老朽化や、国内における需要の変化を背景としたエチレン設備の縮小などに伴い、設備の統廃合が進んでいる。

多くのコンビナートは高度経済成長期に建造されており、その多くは稼働年数が50年を経過している。そうした設備の再編や統廃合により、プラント解体の需要は高まっている。

(同社資料より)

エチレンプラントの統廃合

コンビナートの中でも、エチレンプラントは特に需要や稼働率の低下を受け、複数の企業が設備再編を検討している。千葉エリアでは丸善石油化学と住友化学、出光興産と三井化学がそれぞれ設備集約の意向を示している。水島エリアでは旭化成と三菱ケミカルによる生産体制の最適化が予定されている。

プラスチック需要の低下と生産設備の縮小

石油化学製品の60%をプラスチックが占めているが、近年では環境への配慮を背景に、プラスチック需要が縮小し生産量は低下傾向にある。このため、プラント設備の縮小が予測される。

3-4その他製造業界

デジタル化や電気自動車関連の需要増加に伴い設備投資の増加や再編の動きが活発化している。

AI活用やデジタル化の関心が高まり需要が拡大している一方、製紙業界や一部製造業で需要が縮小傾向となっている。

自動車産業

経産省は35年までに新車販売100%電動化する目標を掲げており、ハイブリッド車・電気自動車の普及は増加傾向にある。一方で、自動車の生産量は減少傾向にある。

製紙業界

紙、板紙の国内需要は減少傾向にあり、複数の企業で生産設備の再編や閉鎖の動きがみられる。日本製紙は一部生産設備を25年内に停機。王子HDは富士宮工場を26年1月に閉鎖予定。

半導体

各企業ではAIの活用やデジタル化に力を入れており、半導体製造設備の刷新や能力増強投資が拡大しており、半導体製造装置の生産量が増加している。

(4)25/1期、主要戦略の実績

重点戦略

主要施策 | 実施内容 |

営業活動の強化 | ・新規取引先の開拓、元請案件の獲得 ・AIツール導入による見積もり精度の向上 ・積算、見積業務に特化した工務部創設 ・営業支援システム導入により情報収集、共有、利用の高度化 |

DXの推進 | ・クレーンレール検査ロボットの機能向上、多規格化 ・AUTOCAD Plant 3DアドオンツールASTOの販売開始 ・オートデスク(株)のサービスプロバイダー認定 |

事業規模の拡大 | ・J&T環境㈱との資源循環型社会実現に向けた業務提携締結 ・海外プラント解体市場への進出 ・DENZAI(株)との戦略的パートナーシップ提携の契約締結 |

環境経営の推進 | ・現場での脱炭素の取組促進(水素溶断、バイオ燃料の利用) ・再資源化の取り組み促進(風車ブレード、耐火煉瓦等) ・廃プラスチックを利用した解体資材の開発提案と販売促進 ・CDP「気候変動レポート2024」で「B-」スコア認定 |

コーポレートガバナンス 体制の強化 | ・政策保有株式の段階的な縮減 (25/1期は、当初保有株数の30%を売却済み) |

株主還元方針の変更 | ・累進配当の導入(配当性向40%、DOE3.5%以上を目安とする) |

人事戦略

主要施策 | 実施内容 |

採用の強化と ダイバーシティマネジメント | ・過去最高の工事監督採用数(14名純増、採用人数は20名) ・施工管理職への女性社員採用 ・障がい者雇用の促進(2名採用) |

教育プログラムの確立 | ・内定者教育プログラムの構築 ・新入社員研修のブラッシュアップ(工事部門研修の追加) ・OJT体制とスキルチェックシートを用いたOJTプログラム構築 ・経営ワークショップ(月1回)、管理職研修の実施 |

ナレッジマネジメント | ・人事データの一元管理と利活用を目指した人事システムの導入 ・全社的な情報、ナレッジの一元管理と利活用、業務効率化を目指した全社データベースシステムの導入 |

MVP表彰制度 | ・社員総会でのMVP表彰 ・日常的に感謝を伝える感謝表彰制度の導入(累計150回表彰) |

安心して長く働ける環境 | ・社員エンゲージメント向上を目指した各種福利厚生制度の見直し ・定年後再雇用制度において定年前処遇の原則100%維持 ・男性育休取得率100% |

評価・報酬制度の改定 | ・全社員行動指針(誇り、共創、挑戦)の策定 ・社員と会社の両方の成長を目指す新人事制度の構築 |

持続的成長可能な年齢構成

同社の年齢構成は20~30代が半数以上を占める。建設業平均では50~60代が半数以上であるが、同社は持続的に事業成長可能な人員構成となっている。今後も工事監督の採用を積極的に進めるとともに、女性や海外人材などの採用拡大によるダイバーシティの推進にも取り組む。

定年後の再雇用制度も充実。

◎元請案件の拡大脱炭素解体®

解体需要の増加と営業活動への注力により、元請工事の割合は増えている。元請工事の受注は人材育成や工事の効率化につながる。そのため、施主が新規顧客の場合などには、営業施策上の理由により利益率が低くなることもあるが、将来の成長に向けて今後も積極的な受注を目指す。

(同社資料より)

元請工事のメリット

メリット① 事業成長のための人材育成 | 元請工事では業務量が多く多岐にわたり、早い段階からより実践的な業務に触れられる。部分的にではなく工事全体を管理するため、現場の全体像が学べると同時に、施主との連携による高次な知識の取得や、施工監督としての資質の養成も期待できる。また、必要となる監督数も多いため、経験が浅い社員であっても現場に必要不可欠な存在となり、大きな戦力となる。 |

メリット② 独自工法の活用が可能 | 同社では独自の解体工法を多数考案し、特許の取得にも注力している。元請工事は裁量権が大きく自由度も高いため、工事ごとに最適な工法を選択して工程に組み込むことで、安全かつ効率的に工事を進められる。 |

メリット③ 直接受注による利益率の向上 | 元請工事は施主から直接受注するため、利益率向上が見込まれる。また、自社の工法や安全基準のもと工事を進め工期を短縮できれば、新たな機会を生み出すことができる。 |

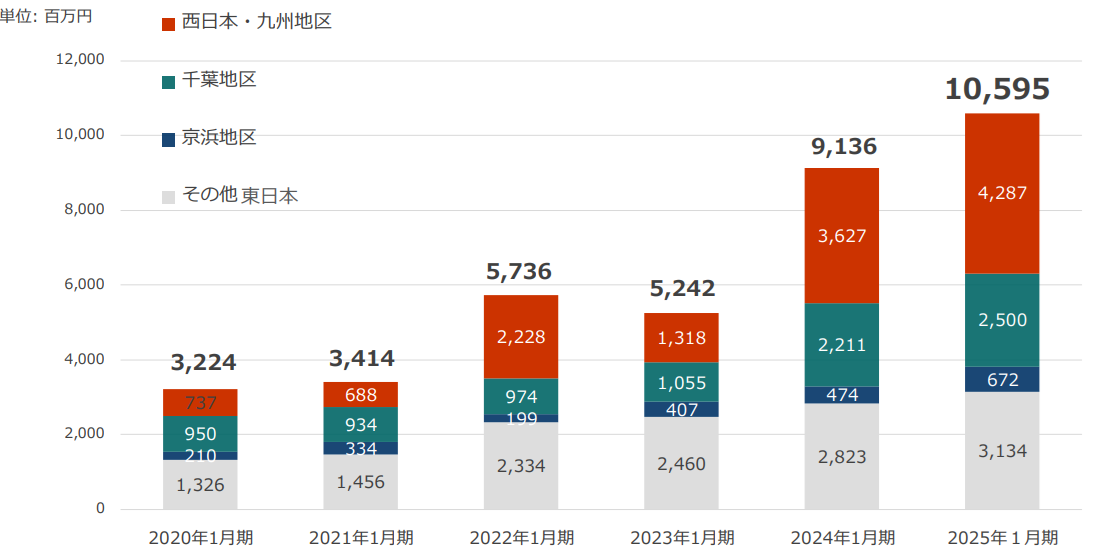

◎地域別 完成工事高

西日本・九州地区での豊富な解体需要を取り込むため、倉敷事務所・九州事務所などの拠点を拡充し、同地区におけるストック型工事の受注に注力しきた。その結果、売上高は大幅に増加し継続的な工事受注につながっている。

地域別完成工事高

(同社資料より)

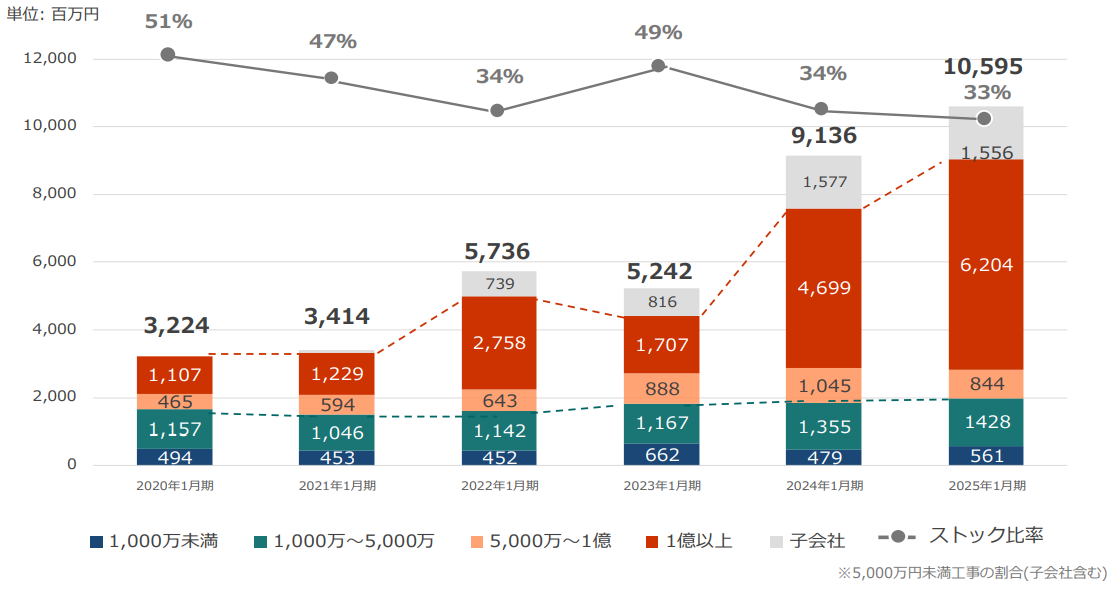

◎規模別完成工事高

ストック型工事(顧客からの継続的な受注案件、同一構内常駐工事)の受注を継続することにより、地域に根付いた営業体制を整えている。その結果、1億円以上の中・大型工事の受注が飛躍的に増加している。

規模別完成工事高

(同社資料より)

(5)株主還元

配当性向40%、DOE3.5%以上を目安として安定的な配当を実施する。

2023年1月期より株主優待内容を変更(拡充)し、「ベステラ・プレミアム優待倶楽部」を新設した。

「ベステラ・プレミアム優待倶楽部」詳細は下記URLを参照。

https://besterra.premium-yutaiclub.jp/

(6)長期ビジョン ~ベステラが目指す目標~

可能な限り早く、売上1,000億円、営業利益100億円を目指す。

(同社資料より)

5.今後の注目点

25/1期はかなり大きな転換点になったのではないだろうか。これまで23/1期には営業損失になるなど、売上成長は継続している中で不採算案件を抱えて利益面では試行錯誤といった状況だった。25/1期についてはグループ会社が苦戦したことにより利益水準は低いようにも見えるが、プラント解体事業は大きく改善し営業利益は過去最高を更新している。26/1期はプラント解体事業の売上成長と利益率の改善を継続させたうえでグループ会社のテコ入れにも取り組む。このため、高い売上成長を持続させながら利益率が改善して大幅増益となる見通し。

一見、大胆に見える「売上1,000億円、営業利益100億円」という目標について、本田社長は「現実味を帯びてきた」とコメントしており頼もしくなってきた。課題であった人員についても過去最高の工事監督を採用するなど克服を進めている。順調な人員採用により大幅な売上拡大に対応しうる組織体制の構築も進んでいる模様。23年に就任した本田社長は様々な種蒔きを行ってきたが、その成果が試される時が来た。

高い売上成長と利益率の改善は進めているものの株価への反応は鈍い。今後、改善がしっかり見えてくれば見直されることになりそうだ。四半期毎の進捗状況に注目したい。

<参考:コーポレート・ガバナンスについて>

◎組織形態及び取締役、監査役の構成

組織形態 | 監査等委員会設置会社 |

取締役 | 8名、うち社外5名 |

監査役 | 3名、うち社外3名 |

◎コーポレート・ガバナンス報告書(更新日:2024年4月25日)

基本的な考え方

当社では、健全な経営の推進と社会的信頼に十分に応えるべく、コーポレート・ガバナンスを最も重要な経営課題として位置付け、経営の健全性・透明性および公平性を高めることに重点を置き、法令遵守を社内に徹底させることは当然のこととし、役員全員が常に「法令違反は即経営責任に直結する」との危機感を持ち経営に臨んでおります。具体的には、経営の意思決定、職務執行および監督ならびに内部統制等について、適切な体制を整備・構築することにより、法令・規程・社内ルールに則った業務執行を組織全体に周知徹底しております。また、株主重視の経営に徹するべく、「適正な株価形成」・「株価の持続的上昇」のための経営改革を実現し、経営のチェック機能を強化することでグローバルに通用するコーポレート・ガバナンスを確立することも重要であると考えております。その結果が、社会からの信頼の獲得に繋がることとなり、自ずと企業価値も高まり、株主の皆様にも満足して頂けるものと考えております。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由(抜粋)>

【補充原則4-1-3】

最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、適切に選定を進めてまいります。

【補充原則4-3-3】

当社は社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きを明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、取締役の指名、報酬に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてまいります。

<コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示(抜粋)>

【原則1-4 政策保有株式】

当社は、取引先等との長期的・安定的な取引関係の維持・強化及び関係強化による当社事業の拡大等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合、取引先等の株式を取得及び保有する場合があります。業務提携を前提とした投資株式については、当社経営陣が相手先代表者と面談し、経営環境、事業戦略および資本提携の目的などの説明を受け、当社取締役会において株価算定書の妥当性などを総合的に検討し取得の是非について判断を行っております。保有する株式(政策保有株式)に関し、継続的に取締役会において、当社の企業価値向上に繋がるかを検証し、これを反映した保有のねらい・合理性の確認を行っております。株式取得・売却及び議決権行使に関しては、当社の企業価値向上の観点から総合的に判断し、政策保有株式管理規程に基づき適切に意思決定を行っております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】

当社は、サステナビリティに関する取り組みを中期経営計画、当社ホームページに開示しております。また、サステナビリティに対する取組みを明確化するため、サステナビリティ基本方針を制定するとともに取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し取組みの統括管理を行ってまいります。また、中長期的な企業価値の向上に向け人材の採用、教育が重要課題と考えており、自律的にキャリアを構築できる仕組みづくりや多様性による自由で活気のある企業風土の構築を進め、人的資本の強化を図って参ります。

気候変動に係るリスク及び収益機会に関しては、TCFD提言への対応を進めるため、TCFD賛同表明及びTCFDコンソーシアムへの参加をし、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実に積極的に取組み、当社ホームページ等で開示の充実を進めてまいります。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきと考えております。当社は、株主との建設的な対話を促進するため、企画部および社長室をIR担当部署として、金融機関や投資家に対して決算説明会を半期に1回開催し、適宜会社情報をホームページ、㈱東京証券取引所の任意開示を活用し、情報公開を行っております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

当社では、中長期的な企業価値向上に向け、より脱炭素化社会への貢献を明確にした「脱炭素アクションプラン2025」を策定し、主要なストラテジーを定め、さまざまな施策を進めてまいりました。当社は現在の株主資本コストを6%程度と推定しております。資本コストと資本収益性のバランスについては、過去9年間のROEの平均値は13.2%であり、通常時のエクイティスプレッドは7%程度と考えております。

しかしながら、直近4ヶ年のROEの低下については、経営体制変更時に発生した一過性の赤字工事の発生や、売上規模の拡大による利益の安定化を図る目的で受注した低利益工事の受注により、プラント解体事業における営業利益率が一時的に低下したこと、また、規模拡大に重要な要因となる施工人員の積極的な採用費用等に起因すると認識しております。

当社の中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」の最終年度である2026年1月期には、一過性の要因が消滅し、規模拡大によるスケールメリットが固定費用を上回り、収益体質の改善が図られ、ROE13%以上、エクイティスプレッドについても通常時の7%以上が計上できるものと考えております。

現状評価を踏まえまして、当社は2026年1月期を最終年度とする中期経営計画「脱炭素アクションプラン2025」において、売上高12,000百万円、営業利益1,200百万円の達成に向けて着実に事業を推進し、規模拡大による収益力の向上を図ることにより、ROE13%以上、PBRのさらな向上を目指すとともに、適切な成長戦略、財務戦略などの取組みを強化してまいります。 詳しくは、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について開示しておりますのでご参照ください。

本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) Investment Bridge Co., Ltd. All Rights Reserved. |

ブリッジレポート(ベステラ:1433)のバックナンバー及びブリッジサロン(IRセミナー)の内容は、www.bridge-salon.jp/ でご覧になれます。

| 同社の適時開示情報の他、レポート発行時にメールでお知らせいたします。 |

| ブリッジレポートが掲載されているブリッジサロンに会員登録頂くと、株式投資に役立つ様々な便利機能をご利用いただけます。 |

| 投資家向けIRセミナー「ブリッジサロン」にお越しいただくと、様々な企業トップに出逢うことができます。 |