ESG Bridge Report:(2317)システナ Vol.1

代表取締役社長 三浦 賢治 | 株式会社システナ(2317) |

|

企業情報

市場 | 東証プライム市場 |

業種 | 情報・通信 |

代表取締役社長 | 三浦 賢治 |

所在地 | 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング14階・16階 |

決算月 | 3月 |

HP | https://www.systena.co.jp/ |

財務情報

売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | ROA | ROE |

76,940百万円 | 9,713百万円 | 7,232百万円 | 54,038百万円 | 38,601百万円 | 19.3% | 20.0% |

*2024年3月期実績。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。ROAは総資産経常利益率。ROEは、自己資本当期純利益率。

目次

1.会社概要

2.トップインタビュー

3.課題・マテリアリティと取り組み

4.財務・非財務データ

<参考>

(1)ESG Bridge Reportについて

(2)「柳モデル」について

1.会社概要

2010年4月1日に(株)システムプロが、持分法適用会社であったカテナ(株)を吸収合併して誕生。旧(株)システムプロのモバイル端末の設計・開発・検証に係る技術・ノウハウとオープン系技術、旧カテナ(株)の金融分野の業務知識及び基盤系技術を融合した事業展開により、新たな領域の開拓を進めている。連結子会社8社及び持分法適用会社3社と共にグループを形成している。

【1-1 経営理念】

以下のような経営理念・フィロソフィー、行動基準・Valueを掲げている。

経営理念Philosophy

心に残る仕事を通じてお客様に愛され、社会に親しまれ、日本のあしたにエナジーを!

システナは日本を代表するIT企業となり世界経済の発展に貢献します。

お客様や社会に必要とされる存在となり、日本と世界の経済発展に貢献します。

行動基準・Value

おもてなしの「心」を育て、ものづくりの「技」を磨き、やり切るための「体」をつくる。

私がガンバレば、ハッピーになる人がきっといる。

大切な人をもてなすための心を育て、質の高いもの作りのために技を磨き、お客様の要望に迅速に応えるために体(自分自身と組織体)を鍛え、自分以外の人をどれだけ幸せにできるかを行動の基準とします。

これが私たちの仕事観です。

【1-2. 経営方針】

「日本を代表するIT企業となり、日本経済を底辺から支える!」を経営目標に掲げている。この経営目標実現のために、「破壊と創造」「安定と成長」「保守と革新」という、相反する課題をバランス良くコントロールし、常に振り子の中心点に経営の軸足を置いた、バランス経営を基本方針としている。

目標とする経営指標として「安定した高配当」「高い株主資本利益率」「高い売上高営業利益率」を掲げており、その実現に向け、経営の基本方針に則り、高収益体質を目指して行く考え。

【1-3. 事業内容】

事業は、ソリューションデザイン事業、フレームワークデザイン事業、ITサービス事業、ビジネスソリューション事業、クラウド事業、海外事業及び投資育成事業に分かれる。グループ全体で、自動運転・車載システム、社会インフラシステム、Webビジネス向けシステム、IoT関連システムおよびロボット/AI、モバイル機器等のソフトウェアの開発・品質検証、金融機関向けシステム開発、システムの運用・ヘルプデスク、IT商品の販売及びシステムインテグレーション、クラウドサービスの提供やゲームコンテンツの開発など、システムの企画・設計・開発・導入から保守・ユーザーサポートまでのトータル・ソリューション・サービスを提供している。

ソリューションデザイン事業(24/3期構成比27.6%)

モバイル端末開発で培ったノウハウを強みとする自動運転やテレマティクス等の「車載」、電力、交通、航空、宇宙、防衛等の「社会インフラ」、通信キャリア、Eコマース、教育、電子書籍等の「ネットビジネス」、スマートフォン、家電、ロボット等の「プロダクト及びワークフローや受発注システム等の「DXサービス」の5つのカテゴリーに経営資源を集中させている。いずれのカテゴリーも、IoT関連のシステムやサービスの開発及び検証の引き合いが活発である。また、ベトナムの現地法人Systena Vietnam Co., Ltd.が、ソフトウェア開発・検証評価・保守運用、ITサービス全般等を手掛けるオフショア拠点としての機能を担っている。顧客は、通信キャリア、通信機器メーカー、自動車メーカー、インターネットビジネス企業等。

フレームワークデザイン事業(24/3期構成比9.0%)

国内外の生・損保や銀行を顧客として、金融系システム開発や基盤系システムの開発を行っている。生損保業務では、情報系、契約管理業務、保険料計算、代理店業務から営業管理業務に至るまで幅広い業務ソリューションの開発実績を有する。また、銀行業務では、メインフレームへの対応はもちろん、オープンシステムの分野においても、営業店系システムや対外系チャネルシステム等で豊富な開発実績を有している。以前は業務の大半を金融系システムの開発・運用が占めていたが、公共系、法人系のシステムの開発・運用も育ってきており、ITサービス事業やビジネスソリューション事業との連携による、両事業が有する顧客へのクロスセル、あるいはスマホアプリやWebアプリ等のソリューションでのソリューションデザイン事業との連携により、金融系の深耕と他業種への横展開を進めている。また、ソリューションデザイン事業と同様にSystena Vietnam Co., Ltd.がオフショア拠点としての機能を担っている。

ITサービス事業(24/3期構成比23.8%)

システムやネットワークの運用・保守、ヘルプデスク、ユーザーサポート、データ入力、大量出力等のITアウトソーシングサービスを手掛ける。顧客は電機メーカー、金融機関、外資系企業、官公庁等。

ビジネスソリューション事業(24/3期構成比37.0%)

ITプロダクト(サーバー、PC、周辺機器、ソフトウェア)の企業向け販売やシステムインテグレーションを手掛ける。ハード販売型のビジネスからサービス提供型のビジネスへシフトを進めており、ITサービス事業等とも連携して、所有から利用(クラウド等)へと変化するニーズを取り込む事で事業拡大、高付加価値化を図っている。顧客は電機メーカー、外資系企業等。

クラウド事業(24/3期構成比2.7%)

クラウド型サービスの導入支援からアプリケーションの提供までを手掛けており、「Google Workspace」と同社開発の「Cloudstep」を組み合わせたシステナ版グループウェアのクラウドサービスや2017年5月にサービスを開始したクラウド・データベースサービス「Canbus.(キャンバスドット)」、スマートフォン向けフィッシング対策ソリューション「Web Shelter」などを提供している。現在、パブリック・クラウドに特化しているが、プライベート・クラウドへの対応も進めている。なお、「Cloudstep」とは、「Google Workspace」等のクラウド型サービスの使い勝手を向上させるための業務アプリケーションや運用者向け管理ツール等の総称。顧客は、中堅から大企業までの一般事業会社等。

海外事業(24/3期構成比0.2%)米国の現地法人は、モバイルや通信関連の開発・検証支援と米国の最新技術・サービスの動向調査・インキュベーションを二本柱とし、ベトナムの現地法人はソフトウェア開発・検証評価・保守運用、ITサービス全般等を手掛けるオフショア拠点との位置づけ。顧客は、日系企業、アメリカ企業、通信キャリア、通信機器メーカー等。

投資育成事業(24/3期構成比0.2%)

(株)GaYaがスマートフォン向けゲームコンテンツの開発・大手SNSサイトへの提供及び他社が開発・リリースしたゲームの運営受託を手掛けている。

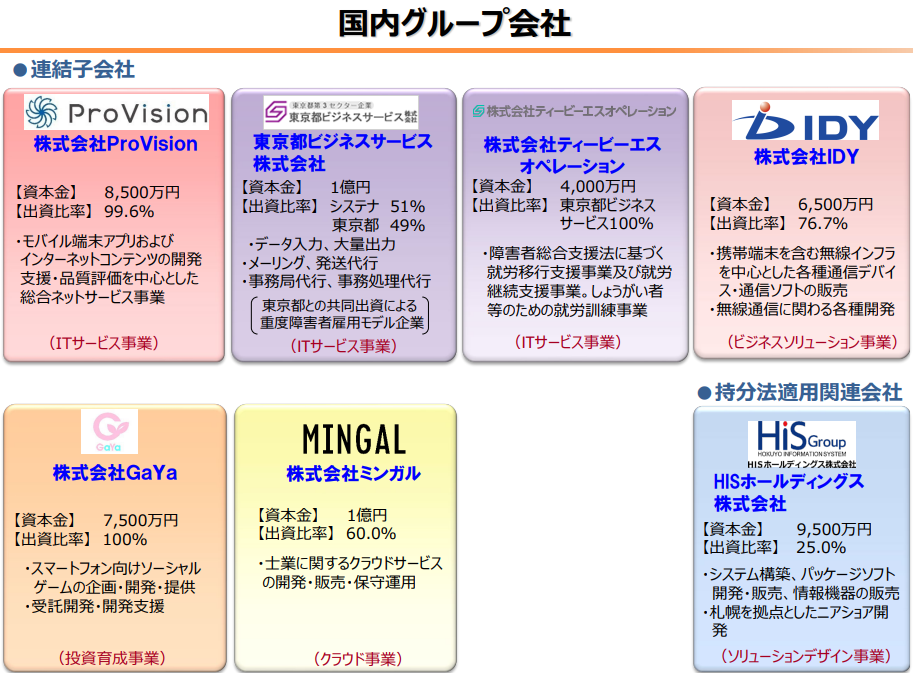

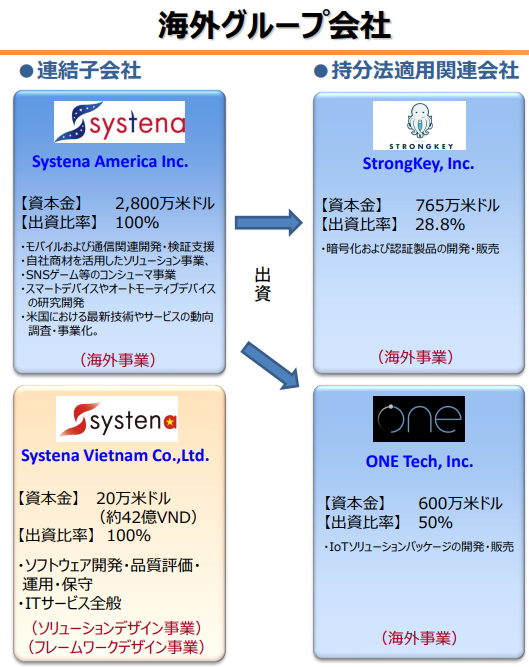

【1-4. グループ会社】

同社を中心に、連結子会社8社(国内6社、海外2社)、持分法適用関連会社3社(国内1社、海外2社)の合計12社でグループを形成している。

(同社資料より)

(同社資料より)

【1-5. 特長・強み、競争力強化のための取り組み】

同社の事業内容は、多岐にわたっているため、以下に主要事業ごとの特長・強み、競争優位性や競争力強化に向けた取り組みなどを記載する。

(1)ソリューションデザイン事業

①幅広い顧客にソリューションを提供。他事業部門との連携で提案力の優位性を発揮

長年のモバイル端末開発で培ったノウハウと実績を強みとして、IoTやAIを利用して、「車載」「社会インフラ」をはじめ、様々な分野においてシステムやサービスの開発・検証を提供。約100社の大企業、約300社の中堅・中小企業という幅広い顧客層に評価されている。ソリューション提供に伴って生じるIT機器の販売、システムの構築、保守運用といった様々なニーズへの他事業本部との連携による対応力も、ソリューションデザイン事業本部の提案力の優位性に結びついている。

②競争力強化に向けて

雇用創出という企業の社会的責務を遂行するとともに、企業文化の継承・更なる醸成のために安定的な新卒採用を続けている。

新卒社員戦力化のための教育を積極的に行っているほか、業務効率化のための社内ツールを活用して人材情報を見える化し、目標設定と達成度に応じた人事評価、従業員満足度アンケート実施を通じたエンゲージメント向上によって、人的資本の強化を図っている。社内ツールは他事業本部も導入を検討している。

仕事に対するきめ細やかさなどを一段と活かすため、開発における女性技術者が活躍しやすい職場環境づくりを意識し、今後の女性役職者数の増加を目指している。

(2)フレームワークデザイン事業

①アプリケーション開発とインフラ構築の連携

複合的なニーズや技術トレンドに対応するため、アプリケーション開発とインフラ構築の連携強化を行っている。アプリケーション開発では40年以上にわたる基幹システム開発実績によって培われてきた業務知識と、プロジェクトマネジメント力を強みとし、インフラ構築ではクラウド環境の構築から移行計画の立案まで、先端技術への対応を強みとしている。両分野の強みを連携し、ワンストップでシステム開発を提供することにより、金融分野にとどまらず、公共分野、法人分野の顧客からも高い評価を得ている。

②DXラボの運営

先進テクノロジーに対する人材育成と技術力向上を図るため、DXラボ運営に取り組んでいる。これまでのシステム開発は、顧客先に出向いて常駐する形が主であったが、コロナ禍でリモートワークが進んだこともあり、品質向上とノウハウの蓄積を目指し、同社ラボにてチーム開発を推進している。顧客に対し柔軟なリソース提供を可能にすると共に、リーダーの管理可能範囲の拡大や、技術者間での相互フォローによるプロジェクトの生産性向上にも寄与している。

③競争力強化に向けて

積極的な採用と教育体制の強化に取り組んでいる。技術スキルの向上はもとより、実践プロジェクトの中でエンジニアとしての行動原則を身につけてもらうことに注力している。システム開発プロジェクトでは、顧客と一体となった「共創」スタイルが一般化したことで、自分から考えて行動できるかどうかがエンジニアにとっての最重要ポイントになっており、先輩社員がメンターとなり、エンジニアマインドのベースを作るよう教育している。DXラボも、若手社員にとっては、ラボに属することでしっかりとしたフォローが受けやすく、定着率向上に寄与しているため、新卒者の半数はラボへ配属している。

(3)ITサービス事業

①導入後のサポート業務を提供する数少ない企業

システム開発会社の中でも、システムの開発・導入や機器の販売・納入後にサポートを提供している企業は多くはない。ITマネジメント事業本部は常時、200社程度の顧客をサポートしており、ワンストップで導入後のサポートまでを受けることができる点を顧客から高く評価されている。24年3月期は第3四半期終了時までに約50社の新規顧客のうち10社程度は他の事業本部からの紹介であるなど、事業間シナジーも創出している。

②IT業界未経験の女性社員を中心としたハイレベルな顧客対応

同事業本部では、「おもてなしの心を持った社員によるお客様の課題解決の実現」を目指している。24年3月期末の女性社員比率は70%と、全事業本部の中でも圧倒的に高いが、24年3月期の中途入社社員200名強の約9割がIT業界未経験者である。航空、ホテル、百貨店業界などで接客や営業に携わり、対人コミュニケーション・スキルに優れた人材を獲得し、充実した研修によってIT技術を習得させている。こうした人材によって、Face to Faceによるハイレベルな顧客対応を実現している。

2024年4月には、「IT基盤サービス事業部」と「PMOサービス事業部」の2事業部で、初めて女性事業部長が誕生した。

③競争力強化に向けて

DX化が進み、様々なツールが登場する中で、従来のITサポートにとどまらない、個々のプロジェクトのマネジメントを横断的に支援するシステムである「PMO:Project Management Office」的な機能強化が必要と考えている。前述のハイレベルな顧客対応を継続しつつ、PMOを目指したい、より高度なIT技術を利用して活躍したいという人材採用も開始した。

(4)ビジネスソリューション事業

①スピーディーな顧客への対応を実現する組織力

ビジネスソリューション事業本部では、実稼働約6,000社の顧客に対し、約1,200社、200万アイテムのIT機器等を販売、約150のサービスを提供しているが、営業スタッフとほぼ同数のアシスタントが在籍し、この極めて広範にわたる顧客の状況・情報を組織として共有している。ナレッジ共有のため、アシスタントは雇用期間に上限のある派遣社員ではなく、全員が正社員である。

半年に1度実施しているCS(顧客満足度)アンケートでは、「社内対応の早さ」「スピーディーな提案」を評価する声が多く、こうした組織力がその源泉となっている。

②競争力強化に向けて

クラウドシフトに代表されるように、ますます複雑化が進むIT業界で、営業にもエンジニアとしての専門性が求められる時代になると考えており、資格取得や新製品、新サービスのeラーニングによる勉強の環境整備を強化している。また、外部のパートナー企業との協働にも注力する。

同事業本部で重要な役割を担うアシスタントは全員が女性社員。産休や育児に対応した勤務体系を整備し、女性が活躍しやすい職場環境を目指している。このほか、アシスタントの業務をさらにバックアップするCSPチーム(CSPとは「Creative Sales Promotion」の略)を設置している。CSPチームは、例えば顧客のライセンス契約の更新管理などを行うことで、アシスタントがより一層顧客サービスに集中できるようになり、サービスのクオリティ向上に寄与している。

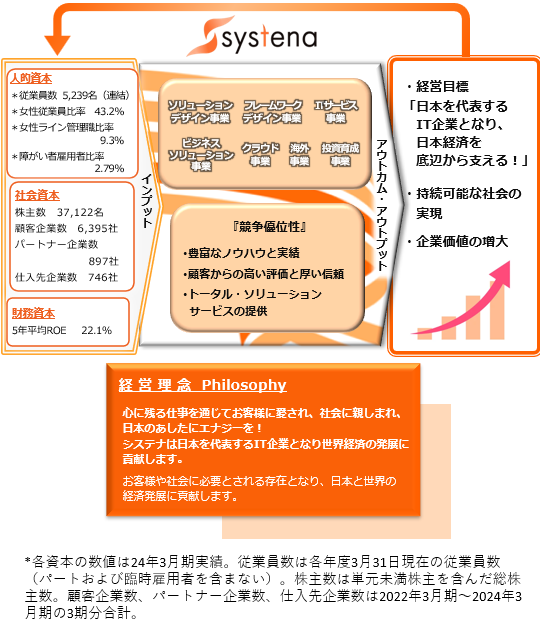

【1-6. 価値創造のフロー】

システナグループは、「ICTについての豊富なノウハウと実績」「顧客からの高い評価と厚い信頼」などの競争優位性を基に、幅広い事業を展開。「日本を代表するIT企業となり、日本経済を底辺から支える!」ことを経営目標に掲げ、持続可能な社会実現への貢献、企業価値の増大を目指している。

2.トップインタビュー

●社会的責任、社会的存在意義について

Q.近年、社会全体が持続可能な成長を目指す中で、その重要なプレーヤーの一員である企業の理念、ミッション、社会的存在意義が重視されています。

まず御社の経営理念や社会的な存在意義についてお聞かせください。

当社では経営理念として、「心に残る仕事を通じてお客様に愛され、社会に親しまれ、日本のあしたにエナジーを!システナは日本を代表するIT企業となり世界経済の発展に貢献します。」を掲げています。

ITは世の中にとって必要不可欠な社会インフラです。IT企業である当社は、幅広い業種、業態の多数のお客様の縁の下の力持ちとして、お客様に寄り添い、その要求にしっかりとお応えし、日本経済のみならず世界経済の発展に貢献することが社会的存在意義であり、その役割、責任は近年ますます高まっていると強く認識しています。

●ビジネスモデル・特徴・強み・競争優位性

Q.御社の特徴や強み、競争優位性はどんな点でしょうか。

当社はソリューションデザイン事業、フレームワークデザイン事業、ITサービス事業、ビジネスソリューション事業を中心に7つの事業を展開していますが、独立系かつ中堅規模の企業グループで、これだけ多様な事業ポートフォリオを構築することができているのは当社グループくらいではないかと思います。

加えて、それぞれの事業が、日本政府の重要案件を任されたり、日本経済を牽引するトップランナーの企業から極めてハイレベルな案件を受注したりするなど、幅広い事業ドメインで一流のお客様との深い信頼関係を構築できている点は、当社の高い競争優位性であると考えています。

●主要マテリアリティにおける取り組み

Q.今回御社では初めて10のマテリアリティを選定しました。(「3.課題・マテリアリティと取り組み」参照)

このうち、御社の持続的成長にとって特に重要なマテリアリティについて社長のお考えを伺いたいと思います。

最初は、「人的資本」についてです。

改めて、「人的資本強化」が御社企業価値向上にいかに重要か、またそのためにどのような取り組みを進めているかをお聞かせください。ここ数年で人的資本強化が顕著に表れているのはどんな点でしょうか?

人的資本についての考え方

改めて言うまでもなく、IT企業である当社にとって、社員、人的資本は最も重要なリソースであり、その強化こそが、当社の企業価値向上と社会的な課題解決に繋がるものです。

当社では創業以来、社員は家族であり、同じ釜の飯を食う仲間であると位置づけてきましたが、約6,000名の社員が働く企業グループまで成長してきた現在、もう一度改めて人的資本の重要性と社員を大事に育てていきたいという想いを強く認識するとともに、規模は大きくなってもベンチャースピリットをさらに磨いていく必要があると考えています。

私は社員に「仕事ができる人間」になってほしいと常に思っています。

「仕事ができる人間」とは、一般的には、時間を使うのが上手い人や、営業で高い数字を挙げる人を指すことが多いかと思いますが、私が思っているのは「人の役に立てる人」「周りから感謝してもらえる人」のことです。

お客様から、協力会社から、会社の同僚から、「ありがとうと言ってもらえる人」「またあなたと仕事がしたいと思ってもらえる人」の集団でありたいと考えており、様々な機会に、折に触れてメッセージを発信しています。

各事業部門での教育や研修も、こうした考え方がベースとなっています。

人的資本強化のためのDXラボ運営

人的資本の強化という点では、一例として、フレームワークデザイン事業におけるDXラボの運営についてお話ししたいと思います。

DXラボは、先進テクノロジーに対する人材育成と技術力向上を図るための取り組みです。これまでのシステム開発は、顧客先に出向いて常駐する形が中心でしたが、品質向上とノウハウの蓄積のために、ラボにおいてチームによる開発を推進しています。ラボの運営により、お客様に対し柔軟なリソース提供が可能となるとともに、リーダーの管理可能範囲の拡大や、技術者間での相互フォローによるプロジェクトの生産性向上にも寄与しています。

また、若手社員にとっては、ラボに属することで先輩社員からしっかりとしたフォローが受けやすくなるため、定着率向上にも繋がっています。

当社はお客様に寄り添って、ご満足いただけるアウトプットを提供していくことが基本姿勢ですが、技術力は高く優秀であるけれど、お客様とのコミュニケーションは苦手という社員も居ます。そうした社員の能力を最大限に発揮できる環境づくりとして、DXラボの運営には今後も注力していきたいと思います。

評価制度について

スペシャリスト的な職種を全事業本部で設定するようにとの指示を出しています。

当社に入社する動機の一つとして、当社ならではの魅力的なプロジェクトに参画し、腕を振るうことができるということがあると思います。

管理職になるよりも現場でプロジェクトに参画することを働き甲斐と考える社員もいるわけで、管理職にならなくても、そうした案件でスペシャリストとしての貢献を十二分に評価してあげられる仕組みが必要です。

まず1年程度で仕組みを作り、時代の変化に合わせて作り直し、作り続けていく考えです。

女性社員の活躍

事業部本部ごとに状況は異なるのですが、「おもてなしの心を持った社員によるお客様の課題解決の実現」を目指すITマネジメント事業本部の女性社員比率は70%(2024年3月末時点)と全事業本部の中でも最も高く、女性社員の活躍が特に目覚ましい事業本部です。

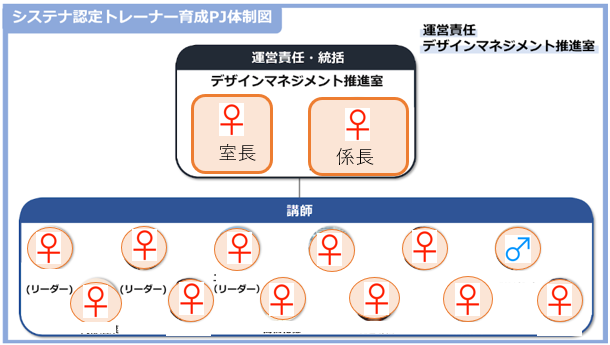

外部顧客向けにトレーニングを提供する講師である認定トレーナーを育成する「トレーナー育成プロジェクト」は、運営責任・統括を室長、係長とも女性社員であるデザインマネジメント推進室が担い、全12名の講師のうち、3名のリーダーを含めた11名の講師が女性です。

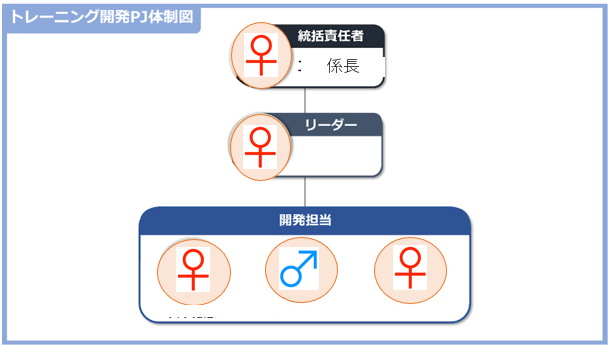

また、認定トレーナーがトレーニング市場のニーズに合わせたトレーニングコンテンツやセミナーの開発・商材化を行う「トレーニング開発プロジェクト」においては、統括責任者・リーダーがともに女性で、実際にコースを運営する開発担当3名のうち2名が女性社員です。

このように女性が活躍する素地の下で、24年4月には、「IT基盤サービス事業部」と「PMOサービス事業部」の2事業部で、初めて女性事業部長が誕生しました。

同事業本部の中途入社社員の約9割がIT業界未経験者です。航空、ホテル、百貨店業界などで接客や営業に携わり、対人コミュニケーション・スキルに優れた人材を獲得し、充実した研修によってIT技術を習得してもらい、Face to Faceによるハイレベルな顧客対応を行っています。

今回事業部長となった両名は、共に異業種からの中途入社で、約1年でチームリーダーに任命され、その後、5-6年かけてプロジェクトの現場を経験しながら、順次、より大きなチームの責任者として実績を積み重ね、今回、それぞれ約300名のメンバーをマネジメントする要職についてもらいました。

DX化が進み、様々なツールが登場する中で、従来のITサポートにとどまらない、個々のプロジェクトのマネジメントを横断的に支援するシステムである「PMO:Project Management Office」的な機能強化が同事業本部には必要と考え、新たに設立したPMOサービス事業部の事業部長に女性社員が就任したことは、当社の人的資本強化が顕著に現れた好事例の一つとしてぜひ知っていただきたいと思います。

当社では様々な教育・研修プログラムを用意しており、もちろんそれが彼女達の成長のベースではありますが、それ以上に、お客様が喜んでいただけることなら、自由な発想でどんどん取り組んでいこうという環境、風土づくりが大きく寄与しています。

会社が用意したのは舞台だけで、あとは各自の自覚と行動が成果に繋がり、それがモチベーションとなって次のアクション、更なる成果に繋がっています。

事業部長となった両名とも「環境に恵まれた点に感謝し、その分、精一杯貢献したい」と嬉しいことを言ってくれています。

まさにベンチャー企業としての人的資本強化のプロセスだといえるでしょう。

Q.続いて、環境課題についてはどう認識されていますか?

地球環境保全に貢献することを基本理念として環境負荷の削減・低減のための「環境方針」を定め、ISO14001に準じた環境保全対策を自社内で実施することで、資源の有効活用と節約リサイクルに取り組むと共に、IT化を推進する事業活動を通した顧客企業の省資源・省エネルギーに貢献したいと考えています。

気候変動に関しては、今期2025年3月期から温室効果ガス排出量のScope1、2、3別計測への取り組みを開始し、来期2026年3月期末までに温室効果ガスの排出削減目標を立てた上で活動を開始していく予定です。

日本政府発表の2050年カーボンニュートラル実現に貢献すべく、現在、具体的な取り組みを研究、検討しています。まだまだ緒に就いたばかりですが、企業としての責任を強く意識して行動していく考えです。

Q:コーポレート・ガバナンスについてのお考え、取り組みをお聞かせください。

全てのステークホルダーとの信頼関係を強化し、会社全体としての利益を最大化することを目指し、かつ、経営の健全性確保及びコンプライアンスの徹底のため、コーポレート・ガバナンスを強化させていきたいと考えています。

現在、取締役9名中3名が独立社外取締役で、属性は証券アナリスト、銀行出身者、弁護士であり、外部専門家として指摘や提言をいただいています。

現在、女性取締役を1名選任しておりますが、東京証券取引所が示している「2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す」という数値目標を念頭に、社内・社外合わせ、より一層多様性を重視したコーポレート・ガバナンス体制の構築を進めていきたいと思います。

●今後の成長戦略について

Q.次に、今後の成長に向けた方向性、戦略、課題についてお聞かせください。

当社は上場以来、筋肉質な企業を目指し、利益にフォーカスした経営を行ってきました。

今後は、引き続き利益性を重視しながらも、先行投資によって新しい商材を創り出したり、M&Aで今まで手掛けていなかった領域のサービスを取り込んでいったりと、バリューも追求していく必要があると考えています。

これまでは利益率の観点から取り組んでいなかった領域でも、オールシステナによって新たな付加価値をお客様に提供することができれば、今まで以上にお客様に喜んでいただくことができ、当社の企業価値向上にもつながると思いますので、事業本部間でのシナジー効果の発現は重要なテーマと考えています。

また、新領域への参入については、適切なビジネスパートナーとの協業も不可欠ですので、資本業務提携のための投資も視野に入れています。

成長戦略の実現に向けての課題としては、やはり人材の育成、これに尽きると思います。

特に日本のトップランナーのお客様の要求水準はますます高度になっていきますので、それにしっかりと対応できる能力が欠かせません。

冒頭で、「当社は、お客様に寄り添い、その要求にしっかりとお応えし、日本経済のみならず世界経済の発展に貢献することが社会的存在意義である」と申し上げましたが、真の意味での伴走者であることをお客様に明確に示さなければなりません。

技術レベルの向上のみでなく、ビジネスの仕組みの変革、社員の発想の転換など、決して簡単ではないチャレンジであると思いますが、持ち前のベンチャースピリットを発揮して達成していきたいと思います。

●ステークホルダーへのメッセージ

Q.様々なお考えをお聞かせいただきありがとうございました。最後にステークホルダーへのメッセージをお願いいたします。

システナが設立され、筋肉質な体質を構築してきた第1創業期、カテナとの合併により事業領域を一気に拡大した第2創業期を経て、現在は第3創業期に入っていると考えています。

これまでに創り上げてきたものをさらに強固なものとすると同時に、不透明な環境ではありますが、先程申し上げたように、新しい商材・サービスを開発し、今まで以上にお客様に寄り添った会社にしてまいります。

ITは社会にはなくてはならない存在、産業になっています。そうした中で、我々も改めて社会的な存在意義を再認識して、事業の拡大を通じた企業価値の向上と社会課題解決を実現し、全てのステークホルダーの皆様に「ありがとう」と言っていただける企業を目指してまいりますので、今後ともぜひ応援のほどよろしくお願い申し上げます。

3.課題・マテリアリティと取り組み

株式会社システナが現状認識している課題・マテリアリティは以下の通りである。マテリアリティの選定に際しては、社外へのヒアリングも行っている。

課題 | マテリアリティ |

環境 | 環境課題解決に向けた各種取り組み |

社会資本 | 顧客情報を含めたデータセキュリティ |

社会貢献 | |

人的資本 | 従業員の働き甲斐醸成、教育・育成制度 |

従業員の健康と安全 | |

従業員の多様性・参画 | |

ビジネスモデル&イノベーション | 競争力強化に向けた取り組み・イノベーション |

サプライチェーンマネジメント | |

リスク管理・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス体制の拡充 |

リスク管理 |

*SASB Materiality Mapなどを参考に作成。

【ESG課題に対する基本認識・推進体制】

<基本的な認識>

日本経済の発展に貢献することで心豊かな社会作りに尽力することを経営理念とし、この経営理念のもと、持続可能な社会の実現と企業価値増大の両立を目指している。

<ガバナンス>

コーポレート・ガバナンスの中にはサステナビリティに対する考えも含まれており、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針のもとでESG推進についても同様の取り組みで活動を行っている。激しい経営環境の変化に対応し、経営の効率性を高めるために迅速な意思決定によるスピード経営を推し進めており、その実現のために担当取締役は、代表取締役へ直接報告を行い、その指示に基づいて継続的な改善活動を行っている。

<リスク管理>

サステナビリティに関するリスク管理についても、コーポレート・ガバナンスのリスク管理と同様の体制をとっている。担当取締役は、時代に即したサステナビリティの推進活動を行えるよう同社グループ全体のリスク状況を適切にモニタリングし、推進体制や仕組みの整備・改善に取り組んでいる。

<戦略、指標及び目標>

顧客、株主、従業員を含めた三者満足の継続的な向上を実現するために、事業活動を推進することによって、持続可能な社会の実現に貢献していく。

【3‐1 「環境」課題におけるマテリアリティ】

◎環境課題解決に向けた各種取り組み

地球環境保全に貢献することを基本理念として環境負荷の削減・低減のための「環境方針」を定め、ISO14001に準じた環境保全対策を自社内で実施することで、資源の有効活用と節約リサイクルに取り組むと共に、IT化を推進する事業活動を通して顧客企業の省資源・省エネルギーにも貢献している。

<環境方針>

当社は、地球環境が人類共通の財産であり未来からの大切な預かりものであるという認識に基づき、自然や生物多様性の保全のため、資源を有効活用すると共に省資源化を推進し、CO2の削減に努めます。また、当社の事業であるITソリューションの提供を通して、社会の省資源化や環境効率の改善に貢献いたします。

1. | エネルギーの削減、資源の節約及び廃棄物の削減に継続的に取り組みます。 |

2. | IT製品の販売やITソリューションの提供を通じ、社会の環境効率の改善に貢献します。 |

3. | 環境目的・目標を設定し、内部監査並びに環境マネジメントシステムの見直しを定期的に実施し、継続的改善及び汚染の予防、CO2削減に努めます。 |

4. | 環境教育・周知活動を推進し、社員の環境意識の向上を図るとともに、社員一人一人が日常的に環境保全に貢献できるよう取り組みを行います。 |

5. | 法規制、条例及びその他の要求事項を遵守します。 |

<推進体制>

「ISO事務局」を設置し、環境マネジメントに関する社内教育、啓蒙活動、理解度テストのほか全社的な社内での教育活動を推進している。

<主な取り組み>

①気候変動への取り組み

2025年3月期から温室効果ガス排出量のScope1、2、3(※)別計測への取り組みを開始し、2026年3月期末までに温室効果ガスの排出削減目標を立てた上で活動を開始していく予定である。

※Scope1、2、3について

Scope1:自社による温室効果ガスの直接排出量

Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気などの使用に伴う間接排出量

Scope3:Scope1、Scope2以外の間接排出量(事業活動に関連する他社の排出)

②事業を通じた取り組み

同社が顧客に提供する各種ITソリューションによって、顧客の業務効率化を図り、労働時間を短縮することで省エネを実現する。また、顧客の仕事環境の電子化を支援することでペーパーレス化を促進し、森林破壊による地球温暖化へブレーキをかけ、廃棄物の削減にも貢献している。

③社内での取り組み

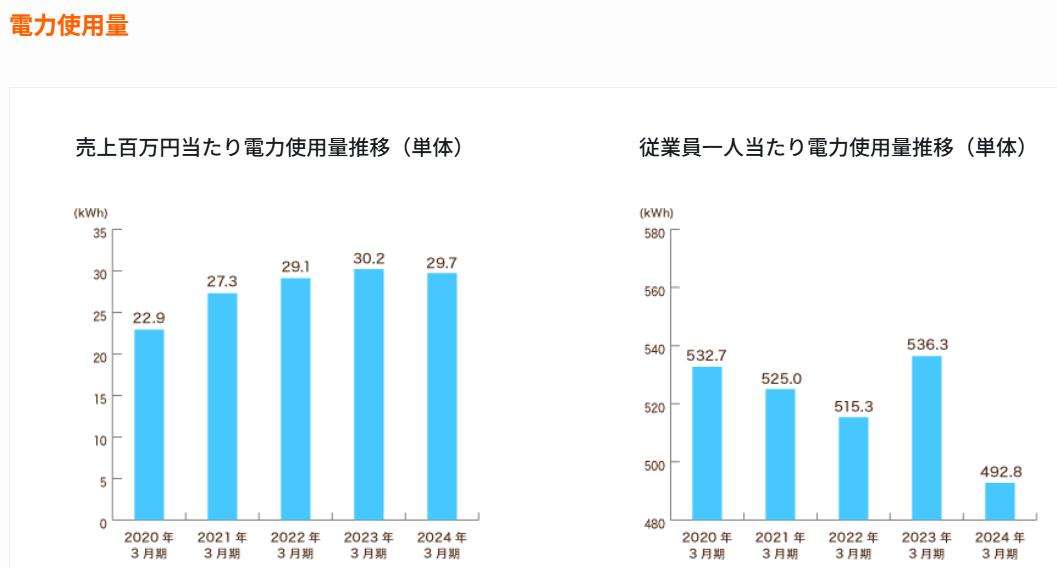

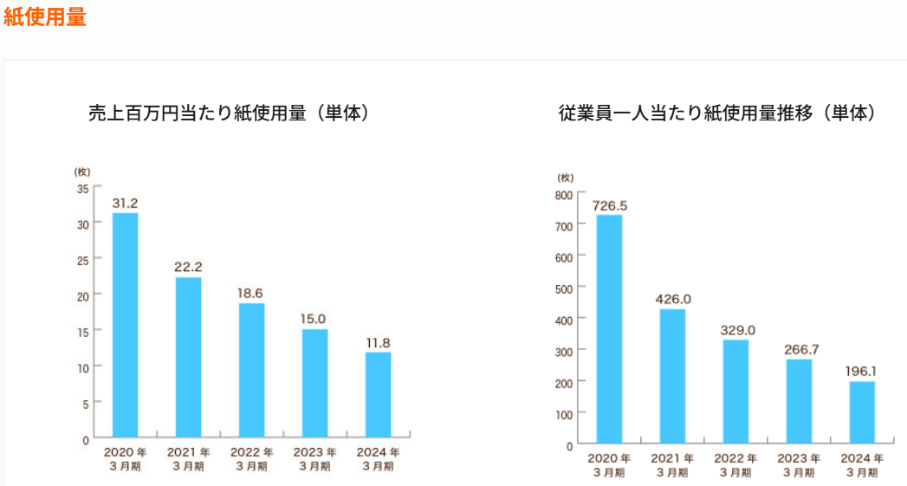

環境認証ISO14001に基づく環境負荷低減活動に取り組んでおり、電力、紙、廃棄物(分別も含む)についての社内削減状況を共有している。

<主な取り組み>

電力 | 従業員の増加に伴い環境性能の優れたインテリジェントビルへの入居、高性能で省電力な複合機やサーバーなどの機器導入、従業員各自による未使用エリアや会議室使用後の照明・空調のスイッチオフ、空調設備の省エネに適した温度設定、PCモニターの省電力設定、クールビズの奨励などの省エネ活動を行っている。 |

紙 | 社内で使用する印刷物については可能な限り2in1、4in1の印刷を奨励、各拠点の会議室にプロジェクターまたはモニターを設置してペーパーレスを推進。社内手続きの電子化を進めており、勤怠管理に加えて損益管理も可能とするシステムを自社商材「Canbus.(キャンバスドット)」で開発し、使用している。社内決裁書類の電子化を随時行っていくことで紙使用量の削減に努めている。 |

廃棄物 | リサイクル可能か環境にやさしい素材を使用した物品を優先して購入するグリーン調達に取り組んでいる。廃棄物削減のために電子化を進めているが、発生した廃棄ゴミはリサイクルを容易にするため、テナントとして入居しているビル管理会社の定める分別方針に従って分別の上、廃棄している。 |

(同社ウェブサイトより)

【3‐2 「社会資本」課題におけるマテリアリティ】

(1)顧客情報を含めたデータセキュリティ

顧客企業の新製品や新サービスの企画・設計・開発及び新しい技術やノウハウの創造に深く関わっており、顧客企業の事業戦略や社会からの信頼の一翼を担っているとの自覚のもと、個人情報など法令で保護を義務付けられている情報も含め、これら情報資産の漏洩を確実に防ぐと共に、管理を徹底することを「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」に定め、遵守している。

<情報セキュリティ基本方針>

01. 法令・規制、社内規程の遵守 | 当社が保有している全ての情報資産の保護のため、情報セキュリティに関する法令・規制や社内規程を遵守します。 |

02. 情報セキュリティ管理体制の構築 | 情報資産の保護の責任を明確にし、常に確実な情報セキュリティ管理を行うため、情報セキュリティ統括責任者を任命し、情報セキュリティ委員会を組織します。 |

03. 情報セキュリティに関する内部規程の整備 | 当方針に基づき、情報セキュリティに関する法令・規制を反映した社内規程を整備し、情報資産全般の取扱いについて明確な方針を示すとともに、情報漏洩等に対して厳しい態度で臨むことを周知徹底します。 |

04. 情報システムの管理 | 情報システムに関する組織を設置し、電子的な情報資産に対する不正アクセスや漏えい、改ざん、破壊、消去、利用妨害等が発生しないよう、情報システムの維持・管理を行います。 |

05. 監査体制の整備・充実 | 当方針及び社内規程、ルール等が遵守されていることを確認するため、内部監査を定期的に実施することにより、当方針を遵守していることを証明します。 |

06. 情報セキュリティに関する教育 | 情報セキュリティ水準の維持・向上を図るため、必要な教育を継続的に実施し、関係法令・規制や社内規程、情報セキュリティ管理の重要性に対する意識を高め、遵守を徹底します。 |

07. 個人情報の保護 | 個人情報は極めて重要な情報であり、これを保護することは重要な社会的責務であることから、当方針とは別に個人情報保護方針及び個人情報保護マニュアルを定めます。 |

08. 適用範囲 | 当方針が対象とする「情報資産」とは、当社が業務上知り得た全ての情報とし、この情報資産を扱う全ての役員、社員、協力会社社員及び業務委託先に適用します。 |

09. 商品の提供 | 当社の情報システムを利用されるお客様の情報セキュリティに十分配慮し、安心していただける方法でITソリューション、及びIT関連商品の提供を行います。 |

10. お客様の秘密情報・個人情報の取り扱い | お客様先の社内で業務を遂行する場合は、お客様先の情報セキュリティルールの遵守、及びお客様の秘密情報・個人情報の適正な取扱いに万全を期します。 |

(2)社会貢献

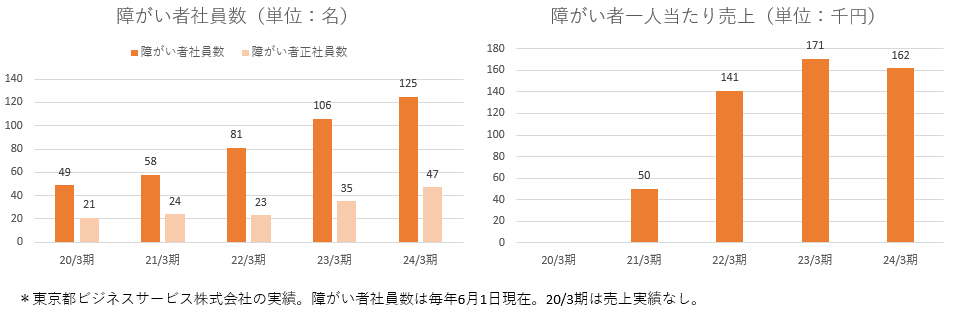

①障がい者雇用の促進

1986年に東京都との合弁による重度障がい者雇用モデル企業である東京都ビジネスサービス株式会社を設立した。

◎東京都ビジネスサービス株式会社概要

設立 | 1986年12月 |

資本金 | 1億円 |

株主(出資比率) | 株式会社システナ(51%)、東京都(49%) |

社員数(2024年6月1日現在) | 連結585名(うち、障がい者125名) |

*主な事業内容

封入・発送、キャンペーン事務局、スキャニングソリューション、データエントリー、プリントソリューション、マーケティングリサーチなどを行う「BPOサービス」、さまざまな事務スキル、ITスキルを持って顧客の業務を先読みし、課題に対応して要望以上の成果を出していくための支援を提供する「ITサポート&サービス」、システム構築やビジネスサポートツールの導入などIT技術を用いたソリューションで顧客の業務課題を解決する「開発ソリューション」、障がい者雇用の拡充に向けての総合コンサルティング、障がい者採用支援、研修の実施などを行う「障がい者雇用コンサルティングサービス」など。

「障がい者雇用コンサルティングサービス」においては、「障がい者活躍」という言葉がなくなるくらい、障がい者の活躍がスタンダードになった社会の実現を目指し、障がい者雇用のリーディングカンパニーとして、質の高いコンサルティングサービスを提供している。

*事業環境

情報通信業界は障がい者の実雇用率、目標達成企業の割合ともに業界別で最低ランクにある。

※現在、障害者雇用促進法43条第1項)により、民間企業の法定雇用率は2.5%と定められている。 従業員を40.0人以上雇用している事業主は、障がい者を1人以上雇用しなければならない。

一方で、障がい者雇用促進法改正に伴い、法定雇用率は現在の2.5%から、2026年7月には2.7%へと上昇することが見込まれている。加えて、超時短勤務のカウント化、雇用代行サービスの制限(本業に関わらない障がい者雇用数達成のみを目的とした農業等の雇用代行ビジネスの抑制)、障害者差別解消法の制定、CSRやESGの社会的意識の高まりなどから、障がい者雇用の主体となる特例子会社の活躍ステージは大きく向上するものと見込まれ、同社では新たなActionが必要と考えている。

*基本的な考え方・目指す姿

そうした環境下、同社では障がい者雇用目標として「2025年4月146名」を掲げている。加えて、法定雇用率の遵守と働く障がい者の活躍の場を拡大するために、「DE&I(※)」の観点から、障がい者の「採用」「成長」「活躍」に取り組んでいる。

分野 | 目標 | KPI | |

採用 | Diversity | 雇用率の向上、除外率廃止、超時短勤務等の政策や社会の変化に対応 | 採用人数 |

成長 | Equity | 意欲ある障がい者の成長機会創出と育成機会創出による付加価値創造 | 障がい者一人当たり売上 |

活躍 | Inclision | 得意を活かせる体制と多様な業務受注による活躍の促進 | 正社員登用人数 |

※「Diversity(多様性), Equity(公平性) and Inclusion(包摂性)」の略。性別や年齢、出身地や価値観などの違いを認め合い、一人ひとりが最大限に能力を発揮できている状態。

社内での取り組み事例の発信を通じて優秀な障がい者の採用だけでなく、社外への障がい者活躍コンサルの拡販にも注力しており、社会全体でのDE&I実現に寄与できる体制を整備していく。

②スポーツ活動支援・スポーツ振興活動支援

株式会社ProVisionではアスリート社員の採用を進めており、ラクロス、パラアルペンスキー、サッカー、ホッケー、eスポーツなど、様々なスポーツで活躍するアスリートを支援している。また、同社グループとして、ヴィッセル神戸オフィシャルパートナー(サッカー)、福岡ソフトバンクホークスオフィシャルスポンサー(プロ野球)としてスポーツ振興活動を支援している。

③その他

公益財団法人日本盲導犬協会の活動に賛同し、2002年から継続的に盲導犬育成事業を支援している。

【3‐3 「人的資本」課題におけるマテリアリティ】

<基本認識>

全ての人たちの人権、その他の権利や価値観を尊重し、人種・宗教・性別・年齢・性的指向・障害・国籍などによる不当な差別を行わず、労働関係法令を遵守するとともにハラスメントを防止し、安全で働きやすく、人にやさしい職場環境づくりに取り組んでいる。また、事業の健全な発展と適切な経営に取り組むことで、正規雇用を基本とした新たな雇用を創出すると共に、全ての従業員に対し、教育・研修や昇進・昇格の機会を平等に与え、社会人として自立した人材を育成している。

事業構造上、従業員数の増加が、事業の発展と密接に関係する重要事項となり、売上高と営業利益の推移ならびに従業員数の推移に関連する指標を後掲の「5.財務・非財務データ」に示している。

(1)従業員の意識・働き甲斐醸成、教育・育成制度

従業員がスキルアップしていけるよう、独自のキャリアパス・研修制度を有している。座学で知識を学び、その知識を業務に展開して実践するサイクルが必要と考え、新人研修、各種勉強会、IT基礎研修、技術研修、初級リーダー研修、マネジメント研修、資格取得研修各種ヒューマンスキル研修など、多くの質の高い研修を実施している。

また、自己啓発支援制度として、業務に必要な知識やスキルの習得を支援する目的で対象となる資格を取得した際には「受験料+資格手当金」を会社が支給しており、モチベーションを高く持ち、自己啓発に取り組める環境を整えている。

<具体的な取り組み>

事業本部ごとに最適な教育・育成制度を運営している。

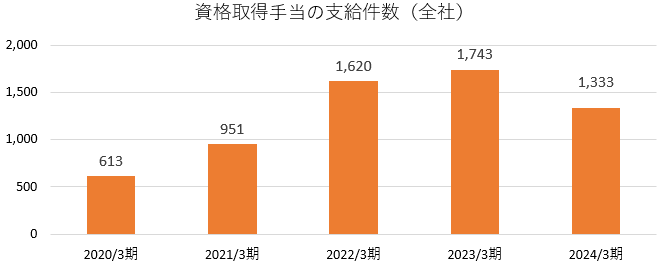

①資格取得支援制度

業務に必要なスキル向上を支援する目的で、対象となる資格を取得した際に、「受験料+資格手当金」を支給するもの。

事業本部ごとに運営を行っている。

(対象資格)

事業本部名 | 概要 |

ITマネジメント事業本部 | Oracle、Microsoft、Google、AWSなど各ベンダーの認定資格、C言語プログラミング能力認定試験、データサイエンティスト認定資格のほか、TOEIC、BATIC(国際会計検定)など、250資格。 |

ソリューションデザイン本部 | 情報処理技術者試験、オープンテクノロジー技術者認定試験、Salesforce、AWS、 Microsoft、Googleなど各ベンダーの認定資格、TOEICなど、207資格。 |

フレームワークデザイン事業本部 | Oracle、Microsoft、Google、AWSなど各ベンダーの認定資格、情報処理技術者試験など、80資格。 |

ビジネスソリューション事業本部 | Oracle、Microsoft、Google、AWSなど各ベンダーの認定資格、情報処理技術者試験など、162資格。 |

*2024年1月25日現在。

全社合計の資格取得手当支給件数は着実に増大している。

②人材育成制度

以下には、ITマネジメント事業本部における「人材育成プロジェクト」、ビジネスソリューション事業本部の「勉強会」「内覧会」、各事業本部で実施している「WCP((ウェルカム クレーム プロジェクト)」を紹介する。

◎「人材育成プロジェクト」

ITマネジメント事業本部では、部門を越えた組織で、人材育成とサービスの創出に取り組んでいる。外部顧客向けに講師としてトレーニングを提供するトレーナーを育成する「トレーナー育成コース」の全過程を終了し、必要なスキルを習得した社員を、「システナ認定トレーナー」として認定。認定者は、認定書が授与され、名刺には「システナ認定ITトレーナー」という肩書を記すことができる。「トレーナー育成プロジェクト」と「トレーニング開発プロジェクト」がある。

(プロジェクトの概要)

*目的

・認定トレーナー創出・育成強化および新サービス企画・商材化によるトレーニングサービスの対応幅拡大、顧客満足度向上や売上利益拡大

・既存認定トレーナーの意識向上とスキルアップ

・認定トレーナーの活用による技術力および推進力の向上

*コース内容とゴール

「トレーナー育成プロジェクト」においては、約8ヶ月間にわたって認定トレーナーとなるための訓練を行う。最終認定試験合格後、「システナの顔」として部門を超えて活躍すること、育成プロジェクトのプロセスを通して、マネジメント能力を身に着けることをゴールとしている。

「トレーニング開発プロジェクト」においては、システナ認定トレーナーがトレーニング市場のニーズに合わせたトレーニングコンテンツやセミナーの開発・商材化を行う。ニーズに合わせたコンテンツ・セミナーの開発ができること、トレーナー・企画視点を活かして課題をキャッチアップし、提案力・解決力を身に着けることをゴールとしている。

(プロジェクトの実績)

認定トレーナー人数は延べ113名で、うち32名が役職者へ昇格している。24年3月期は23名がトレーナーに認定された。新たに8コンテンツがリリースされた。

(プロジェクト体制)

「トレーナー育成プロジェクト」

運営責任・統括をデザインマネジメント推進室(室長・係長が女性)が担い、3名のリーダー(女性)を含めた12名(うち女性11名)が講師としてコースを運営している。

「トレーニング開発プロジェクト」

統括責任者・リーダー(ともに女性)の下に、3名(うち2名女性)の開発担当がコースを運営している。

|

|

ITマネジメント事業本部は事業本部の中でも最も女性比率が高く、女性社員の活躍が著しい。

(実績等はいずれも、2024年3月末現在)

◎「勉強会」「内覧会」

ビジネスソリューション事業本部では、職種別及び課題別教育として「勉強会」や「内覧会」を実施している。「勉強会」「内覧会」はともに、主として営業支援部が担当となり、新製品や新サービスのリリースに際し、国内外のメーカーやサービスベンダーに同社向けの内覧会を開催してもらったり、勉強会を開催してもらったりして、営業スタッフの商品知識強化や顧客に対するより効果的な提案方法の共有を図っている。24年3月期は、約90回の「勉強会」「内覧会」を開催した。

◎「WCP(ウェルカム クレーム プロジェクト)」

同社から顧客に対して積極的に要望の確認をすることで、顧客の潜在的な要求事項を事前に把握するとともに、ヒアリングの結果をもとにクレームに発展する前にあらかじめ対応する取り組み。顧客満足度調査の結果から点数が低い事項や、アンケート内に書かれた明確なクレームコメントに対し、適切に対応していく。ビジネスソリューション事業本部では、事業本部長が主催者となり、課長以上が参加して2回/月の頻度で開催している。

(2)従業員の健康と安全

事業活動を通じて顧客や社会に貢献し、顧客、株主、従業員を含めた三者満足の継続的な向上を実現するために、従業員が健康に働けることが重要な経営基盤として不可欠であることから、「株式会社システナ健康宣言」を制定しシステナ健康保険組合、産業医と連携して従業員の健康の保持・増進につなげる諸施策を推進している。これらの取り組み実績が評価され、経済産業省が創設した『健康経営優良法人(大規模事業場)ホワイト500』の認証を2024年まで4年連続で取得している。また、社内コミュニケーションの活発化と結束力の強化を目的として、2013年から1000人以上の従業員が参加する本部間対抗「大綱引き大会」の開催をはじめ、様々なイベントの実施やサークル活動の支援、体操・運動情報の配信等に積極的に取り組んでいる。こうした取り組みが評価され、スポーツ庁から「スポーツエールカンパニー2024」に4年連続で認定されている。

「株式会社システナ健康宣言」

*一人ひとりの健康意識の向上

健康的な体づくりを目指して、禁煙活動や運動系サークルやイベントの活性化、会社からの定期的な情報発信などを通して、従業員一人ひとりの健康に対する意識の向上を図り、積極的な健康維持・向上活動へとつなげていきます。

*定性・定量的アセスメントによる改善

充実した健康診断やストレスチェック、アンケートなどを用いて個人や組織単位での健康度を測り、適切な改善を会社主導で行ってまいります。

*働きやすい職場環境の醸成

管理職に対する健康やラインケアへの意識・スキルの向上を通して健康を阻害する事象の削減や早期対応を促進するとともに、バックオフィスと連携して気軽に相談や対策検討ができる環境を整備し、職場環境の更なる健全化を推進いたします。

(健康増進体制)

担当役員を健康管理責任者とし、毎月1回開催される安全衛生委員会、健康相談を受託する産業医、健康サポートを提供するシステナ健康保険組合の4者により健康経営を推進している。

(同社HPより)

(健康経営についての主要な取り組み)

・安全衛生委員会の開催

・健康診断受診率100%対応

・産業医の介入による適正体重維持者率の向上(目標:前年比+10%)

・特定保健指導の推進

・インフルエンザ予防接種の推進(目標実施率:50%以上)

・ストレスチェックの実施および集団分析と対策(目標実施率:100%、高ストレス者率:前年比-10%)

・健康情報の定期的な発信によるヘルスリテラシーの向上

・管理職へのメンタルヘルス教育

・コミュニケーションの円滑化によるワークエンゲージメントの向上(目標:前年比+10%)

・セルフケア習得のための定期的な教育(プレゼンティーイズム目標:前年比-10%)

・不調者の早期発見による休職者の低減(アブセンティーイズム目標:前年比-10%)

・禁煙活動

・サークル活動の推進

・イベントの開催:綱引き大会、BBQ大会など

・置型健康社食(オフィスおかん)における健康メニュー提供等取組強化

ストレスチェックについては、メンタル不調を未然に防止する効果があるため、個人のストレスがどのような状態にあるのかを各自に認識してもらい、セルフケアの資料を共有することで、社員が健康に働ける環境作りに取り組んでいる。情報通信業界の実施率が平均91.3%に対してシステナグループの実施率は96%と、平均を上回る実施状況となっている。

イベント開催については、全社員を対象としたイベントを開催することで、職場のコミュニケーションの活性化に繋げ、働きやすい環境作りに取り組んでおり、社員からも好評である。

(3)従業員の多様性・参画

ダイバーシティを推進し、性別・年齢・人種・国籍・新卒・中途などの属性に係わらず積極的な採用や管理職への登用を行い、全ての従業員に対し、教育・研修や昇進・昇格の機会を平等に与え、実力に応じた処遇と適材適所を進めている。また女性活躍推進への取り組みにおいて、「男女別の採用における競争倍率」「継続就業割合」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」などが評価され、2020年に厚生労働省から女性活躍推進法に基づく、『えるぼし』認定の三ツ星の認証を取得している。

2025年3月末までに達成を目指す単体の目標と進捗状況は以下のとおりである。

目標 | 進捗状況 |

目標①:全従業員に占める女性従業員比率を40%まで引き上げる。 | 2024年3月末現在で43.2%まで引き上げられた。 引き続き、新卒・中途採用において女性比率を50%に引き上げる経営目標に沿って採用活動を進める。 |

目標②:公私ともに充実したライフバランスを醸成し、従業員のエンゲージメントを高めるため、有給取得率65%以上を目標にする。 | 2024年3月期で85.4%。引き続き、記念日休暇や有給取得奨励日などを設け、目標達成に向けて活動する。 |

目標③:週1日程度、またはそれ以上の在宅勤務ができる環境を整備する。 | 新型コロナウイルス感染症拡大による感染予防対策により前倒しで達成した。 |

現在のところ、主要事業のフィールドは国内に限られるため、外国人管理職はいないが、今後海外へと事業が広がっていくにつれて、自然と高まっていくものと考えている。

【3‐4 「ビジネスモデル&イノベーション」課題におけるマテリアリティ】

(1)競争力強化に向けた取り組み・イノベーション

(2)サプライチェーンの管理

不当な取引や不正競争行為、優越的地位の濫用を禁止し、健全な競争と公正な取引を通じて、顧客や調達先企業との適切なパートナーシップを築いている。

「合理的な取引先の選定と公正な競争機会の提供」「法令の遵守とパートナーシップの構築」「環境や社会に配慮した購買活動の実践」「秘密情報の管理」「私的な利益追求の禁止」「企業情報の収集分析」からなる「購買方針」を制定している。また、持続可能な社会の実現のためには、ビジネスパートナーを含めたサプライチェーン全体で社会的責任を果たす取り組みを行うことが不可欠との認識の下、「ビジネスパートナーの皆様へのお願い」をウェブサイトに掲載している。

ビジネスパートナーの皆様へのお願い(抜粋)

☆人権・労働 | |

差別の撲滅 | 採用・昇進・報酬・賃金等の全ての機会において、人種・宗教・性別・年齢・性的指向・障害・国籍などを理由とした差別を行わないこと。 |

非人道的行為やハラスメントの防止 | パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、言葉による虐待など、全ての非人道的行為・ハラスメント行為を防止すること。 |

☆コンプライアンス | |

法令遵守 | 適用されるすべての法令を遵守すること。 |

優越的地位の濫用禁止 | 優越的な地位を濫用せず、ステークホルダーと適切な関係性を維持すること。 |

☆環境保全 | |

環境活動の実践 | 地球環境の保全に向けた環境保護活動に努めること。 |

エネルギーの効率的な利用推進 | 事業活動における温室効果ガス排出削減に向け、省エネルギー施策の実施に努めること。 |

購買方針・ビジネスパートナーの皆様へのお願い

https://www.systena.co.jp/ir/management/procure.html

【3‐5 「リスク管理・ガバナンス」課題におけるマテリアリティ】

(1)コーポレート・ガバナンス

<基本的な考え方>

当社は、激しい経営環境の変化に対応し、経営の効率性を高めるために迅速な意思決定によるスピード経営を推し進め、永続的な事業発展と株主価値の増大および株主への継続的な利益還元を行っていくと同時に、株主、顧客、取引先、従業員および地域社会などのステークホルダー(利害関係者)との利害を調和させ、全体としての利益を最大化することを目指し、かつ、経営の健全性確保およびコンプライアンス(法令遵守)の徹底に努めるためにコーポレート・ガバナンスを強化させていきたいと考えております。

このため、外部専門家(監査法人、主幹事証券会社、弁護士、社会保険労務士、司法書士等)やステークホルダーからの指摘や提言を真摯に受け止め、経営の公平性、透明性に関して更なる充実を図る所存であり、持ち前の当社の機動性を活かし、会社規模に応じた体制を構築し、株主などのステークホルダーを絶えず意識した上場企業として一層の自己改革を図り、コーポレート・ガバナンスの強化と適時適切な情報開示に努める所存であります。

<企業統治の体制>

迅速な意思決定によるスピード経営、事業規模およびこれらに対する監査機能の適正性等を総合的に判断し、監査役制度を採用しており、取締役会および監査役会により業務執行の監督および監査を行っている。

*組織形態及び取締役、監査役の構成

組織形態 | 監査役設置会社 |

取締役 | 9名、うち社外3名(うち独立役員3名) |

監査役 | 4名、うち社外4名(うち独立役員3名) |

◎コーポレート・ガバナンス報告書

更新日:2024年4月1日

<コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由(抜粋)>

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

原則 | 開示内容 |

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】 | 当社は、性別・年齢・人種・国籍・新卒中途などの属性に関わらず管理職への登用を行っており、実力に応じた処遇と適材適所を方針としています。詳細は以下のホームページをご覧ください。 https://www.systena.co.jp/sustainability/esg_society/# diversity |

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】 | 当社のサステナビリティに関する取組みは以下のホームページをご覧ください。なお、プライム市場上場会社のみに課されているTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示についての当社の対応をご説明いたします。 当社はITサービスの提供を社業としており、物品の製造など環境負荷の高い事業は行っておりませんので、現在のところ、気候変動問題が当社事業に重大な影響を及ぼすことは想定されません。しかしながら、地球環境が人類共通の財産であり未来からの大切な預かりものであるという認識に基づき、2004年からISO140001の認証を取得し、資源利用の低減とごみの排出削減に努めております。また、気候変動にかかる企業各社の対応のうちIT化にかかる部分はすべて当社の事業領域であり、当社の収益拡大は、お客様の業務効率化に貢献し、資源利用の低減とごみの排出削減へとつながり、地球環境保全に貢献します。このため、当社の成長が気候変動を抑えることにつながると考えております。以上のような考え方に基づき、現在のところTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示には取り組んでおりません。今後、必要に応じて検討してまいります。なお、当社の環境に関する取り組みは、以下のホームページをご覧ください。 当社のサステナビリティに関する取組み https://www.systena.co.jp/sustainability/ 当社の環境に関する取組み https://www.systena.co.jp/sustainability/esg_environment.html |

<コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示(抜粋)>

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

原則 | 開示内容 |

【原則1-4 政策保有株式】 | 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しない方針であり、政策保有株式として保有する株式はありません。 |

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】 | 当社は、株主との建設的な対話を促進するために、ディスクロージャーポリシーを定め、開示しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 https://www.systena.co.jp/ir/management/disclosure.html また、そのための体制整備・取組については、本報告書「III 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「2.IRに関する活動状況」をご参照ください。 |

(2)リスク管理

重要な法務課題及びコンプライアンスに係る事象について、経営管理室の担当者が必要な検討を実施するとともに、顧問弁護士に法的な側面からアドバイスを受ける体制をとっている。これにより、潜在する様々なリスクに適切に対応するとともに違法・不法行為等の未然防止を図っている。

4.財務:非財務データ

(1)財務データ

◎BS/PL

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

売上高 | 64,552 | 60,781 | 65,272 | 74,526 | 76,940 |

経常利益 | 7,871 | 7,507 | 8,578 | 9,955 | 9,942 |

当期純利益 | 5,471 | 4,974 | 5,992 | 7,317 | 7,232 |

EPS(円) | 14.05 | 12.84 | 15.47 | 18.89 | 18.67 |

ROE(%) | 25.5 | 20.6 | 21.6 | 22.9 | 20.0 |

総資産 | 35,956 | 38,886 | 43,477 | 48,879 | 54,038 |

純資産 | 22,955 | 25,996 | 30,173 | 34,650 | 38,601 |

自己資本比率(%) | 63.0 | 65.9 | 68.5 | 69.9 | 70.5 |

*単位:百万円。当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。

◎CF

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

営業CF | 4,831 | 7,205 | 5,544 | 7,648 | 9,036 |

投資CF | -640 | -1,562 | -559 | -2,016 | -251 |

フリーCF | 4,191 | 5,643 | 4,985 | 5,632 | 8,785 |

財務CF | -3,145 | -1,983 | -1,905 | -2,854 | -3,504 |

現金・現金同等物 | 15,221 | 18,875 | 21,964 | 24,792 | 30,092 |

*単位:百万円

(2)非財務データ

①社会資本関連

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

株主数(名) | 11,178 | 8,433 | 10,406 | 15,700 | 37,122 |

*各期末の単元未満株主数を含んだ総株主数

②人的資本関連

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

従業員数(連結) | 3,278 | 3,754 | 4,293 | 4,832 | 5,239 |

従業員数(単体) | 2,565 | 2,900 | 3,456 | 4,117 | 4,506 |

うち男性 | 1,714 | 1,813 | 2,036 | 2,365 | 2,559 |

比率(%) | 66.8 | 62.5 | 58.9 | 57.4 | 56.8 |

うち女性 | 851 | 1,087 | 1,420 | 1,752 | 1,947 |

比率(%) | 33.2 | 37.5 | 41.1 | 42.6 | 43.2 |

*単位:名。各年度3月31日現在の従業員数(パートおよび臨時雇用者を含まない。)

◎採用関連

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

新卒採用数(単体) | 162 | 363 | 577 | 808 | 798 |

うち男性 | 114 | 256 | 303 | 503 | 498 |

うち女性 | 48 | 107 | 274 | 305 | 300 |

中途採用数(単体) | 248 | 240 | 280 | 281 | 284 |

うち男性 | 118 | 63 | 76 | 84 | 87 |

うち女性 | 130 | 177 | 204 | 197 | 197 |

*単位:名

◎ダイバーシティ関連

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

管理職数 | 190 | 192 | 217 | 205 | 161 |

男性ライン管理職数 | 176 | 179 | 200 | 187 | 146 |

同比率(%) | 92.6 | 93.2 | 92.2 | 91.2 | 90.7 |

女性ライン管理職数 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 |

同比率(%) | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.3 |

外国人社員数 | 53 | 55 | 65 | 87 | 102 |

障がい者雇用者数 | 72 | 68 | 92 | 116 | 146 |

同比率(%) | 2.20 | 1.81 | 2.14 | 2.40 | 2.79 |

*単位:名。管理職数は管理監督者数、課長職以上、各年度4月1日時点。障がい者雇用者数の比率は連結従業員数に対する比率。

◎ワークライフバランス関連

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

平均月間残業時間 | 20 | 13.5 | 12.6 | 10.8 | 9.3 |

有給休暇取得率(%) | 63.0 | 62.1 | 65.2 | 75.6 | 85.4 |

育児休業利用者数 | 83 | 92 | 113 | 134 | 158 |

うち男性 | 7 | 7 | 8 | 15 | 17 |

同比率(%) | 6.7 | 11.6 | 13.3 | 28.2 | 33.3 |

うち女性 | 76 | 85 | 105 | 119 | 141 |

同比率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

短時間勤務利用者数 | 67 | 82 | 91 | 100 | 110 |

うち男性 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

うち女性 | 66 | 79 | 90 | 99 | 109 |

配偶者出産休暇利用者数 | 39 | 22 | 25 | 15 | 20 |

子の看護休暇利用者数 | 16 | 9 | 14 | 18 | 17 |

*単位:名。平均月間残業時間は時間/月。

◎男女の賃金の差異

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

全労働者合計(%) | - | - | - | 80.0 | 80.1 |

うち正社員(%) | - | - | - | 80.1 | 80.2 |

うち有期契約社員(%) | - | - | - | 83.1 | 83.2 |

◎健康経営関連

| 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |

適正体重維持者率 | - | 61.0 | 58.2 | 57.7 | 57.6 |

特定保健指導実施率 | - | - | - | - | 23.1 |

ストレスチェック受検率 | - | 94.1 | 95.5 | 97.2 | 98 |

高ストレス者率 | - | 16.7 | 13.9 | 13.9 | 14 |

アブセンティーズム※1 | - | - | - | - | 1.9 |

プレゼンティーズム※2 | - | - | - | - | 75.1 |

ワークエンゲージメント(点)※3 | - | - | 2.98 | 2.76 | 2.75 |

運動習慣比率※4 | - | 13.8 | 18.5 | 18.1 | 20.2 |

睡眠充足率※5 | - | 46.8 | 56.3 | 54.3 | 53.1 |

喫煙率 | - | 28.5 | 26.6 | 26.6 | 25.2 |

飲酒習慣者率※6 | - | 16.4 | 14.1 | 11.5 | 13.5 |

*単位:%

※1 全従業員の勤怠データより、心身の不調で欠勤(連続4日以上)を取得した人数の割合

※2 SPQ(東大1項目版)を用いて測定。病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身のパフォーマンスを10段階で評価した平均値

※3 ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメントの尺度の活力・熱意に関する設問の平均値

※4 1週間に2回、1回あたり30分以上の運動を実施している人の割合

※5 睡眠により十分な休養が取れている人の割合

※6 頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上の人の割合

<参考>

ESG Bridge Reportの発行に際しては、柳 良平氏(京都大学経済学博士、早稲田大学大学院会計研究科客員教授)に多大なご協力を頂いた。

この「参考」のパートでは、ESG Bridge Report発行の趣旨についても述べさせていただくとともに、同氏の提唱する「柳モデル」の概要を同氏の著作「CFOポリシー第2版」から引用する形で紹介する。

(1)ESG Bridge Reportについて

ESG投資がメインストリーム化する中で、投資家からは日本企業に対し積極的なESG情報開示が求められ、これに呼応する形で統合報告書作成企業数は増加傾向にあります。

ただ、統合報告書の作成にあたっては経営トップの理解・関与が不可欠であることに加え、人的リソースおよび予算負担から多くの企業が踏み出すことができていないのが現状です。

また、統合報告書の作成にあたっては各種データの整理、マテリアリティの特定、指標や目標値の設定など多くのステップが必要ですが、現状の準備不足のために二の足を踏んでいるケースも多いようです。

しかし、柳氏が「CFOポリシー第2版」で、「日本企業が潜在的なESGの価値を顕在化すれば、少なくとも英国並みのPBR2倍の国になれるのではないだろうか」「柳モデルの実現により日本企業の企業価値は倍増でき、それは投資や雇用、年金リターンの改善を経由して国富の最大化に資する蓋然性が高い」と述べているように、日本企業のESG情報提供は、日本全体にとっても有意で積極的に推進すべき事項であると株式会社インベストメントブリッジは考えています。

そこで、一気には統合報告書作成には踏み出せないものの、ESG情報開示の必要性を強く認識している企業向けに、現時点で保有するデータやリソースをベースに、投資家が必要とするESG情報開示に少しでも近づけるべく、弊社がご協力して作成しているのが「ESG Bridge Report」です。

日本企業のESG情報開示を積極的に後押ししている日本取引所グループが発行している「ESG情報開示実践ハンドブック」のP6には「ここで紹介している要素が全て完璧にできていないと情報開示ができないということでもない。自社の状況を踏まえてできるところから着手し、ESG情報の開示を始めることで、投資家との対話が始まり、そこから更なる取り組みを進めていく際に、本ハンドブックが手がかりになることを期待している」とありますが、「ESG Bridge Report」は、まさに「できるところから着手し、ESG情報の開示を始める」ためのツールであると考えています。

柳氏によれば「柳モデル」の本格的な展開のためには、ESGと企業価値の正の相関を示唆する実証研究の積み上げ、企業の社会的貢献が長期的な経済価値に貢献する具体的事例の開示などが必要とあり、実際のハードルは高いのですが、各企業のESGへの取り組みがいかにして企業価値向上に繋がっているかをわかりやすくお伝えしたいと考えています。

お読みいただいた多くの投資家からのフィードバックを基に、よりクオリティの高いレポートへと改善してまいりますので、是非忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。

株式会社インベストメントブリッジ

代表取締役会長 保阪 薫

k-hosaka@cyber-ir.co.jp

(2)「柳モデル」について

(拡大する非財務資本の価値、ESG投資の急増、ESGと企業価値をつなぐ概念フレーム策定)

近年、多数の実証研究において企業価値評価における非財務情報の重要性拡大が証明されており、今や、企業価値の約8割は見えない価値(無形資産)、非財務資本の価値と推察される。

加えて、非財務情報と企業価値の関係を調べた多数の実証研究の結果から、ESGと企業価値は正の相関を持つ蓋然性があると考えられる。

一方、グローバルにESG投資のメインストリーム化が進む中、潜在的なESGの価値にもかかわらず多くのケースでPBRが1倍割れもしくは低位に留まる日本企業は、PBR上昇のために「柳モデル」により、非財務資本を将来の財務資本へと転換すること、つまりESGと企業価値をつなぐ概念フレームを策定して開示する必要がある。

(「柳モデル」の概要)

株主価値のうち、「PBR1倍相当の部分」にあたる株主資本簿価は現在の財務資本・財務価値により構成される。

一方、株主価値のうち「PBR1倍超の部分」にあたる市場付加価値は、(将来の財務資本ともいえる)非財務資本により構成されると同時に、残余利益モデルにおいてはエクイティス・プレッド(ROE-株主資本コスト)の金額流列の現在価値の総和でもある。

このことから柳氏は、非財務戦略の結論として「非財務資本とエクイティ・スプレッドの同期化モデル」=「柳モデル」を、ESGと企業価値を同期化する概念フレームワークとして提案している。

「柳モデル」においては、「市場価値(MVA)」を通じて残余利益の現在価値の総和としてのエクイティ・スプレッドと非財務資本が相互補完的である、つまり、エクイティ・スプレッドによる価値創造はESGを始めとする非財務資本の価値と市場付加価値創造を経由し、遅延して長期的には整合性を持つ。

そのため、ESG経営は資本効率を求める長期投資家とは市場付加価値を経由して同期化でき、協働が可能であろう。

これを傍証するように、柳氏が実施した投資家サーベイにおいては、世界の投資家の大多数が「ESGとROEの価値関連性を説明してほしい」と要望していると同時に、「ESGの価値の100%あるいは相当部分をPBRに織り込む」と回答しており、「柳モデル」は間接的にも長期投資家の大半から支持されていると解釈できよう。

(同氏の「柳モデル」の詳細については、柳良平著「CFOポリシー第2版」中央経済社(2020)

をご参照されたい。

本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解はインベストメントブリッジが公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、インベストメントブリッジが信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。

Copyright(C) Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved.