ブリッジレポート:(6809)TOA vol.1

| (6809:東証1部) TOA |

|

||||||||

|

||||||||

企業名 |

TOA株式会社 |

||

社長 |

竹内 一弘 |

||

所在地 |

兵庫県神戸市中央区港島中町7-2-1 |

||

決算期 |

3月末日 |

業種 |

電気機器(製造業) |

| 項目決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |

| 2018年3月 | 44,180 | 3,510 | 3,561 | 2,138 |

| 2017年3月 | 42,504 | 2,935 | 3,040 | 1,750 |

| 2016年3月 | 45,840 | 3,638 | 3,623 | 2,093 |

| 株式情報(1/28現在データ) |

|

||||||||||||||||||||||||

|

| 今回のポイント |

|

| 会社概要 |

|

避難誘導や案内放送を行う非常用業務用放送設備、快適な空間を創造する音響システム、監視カメラを含めた防犯システムなど、音響機器、映像機器の製造販売を行う専門メーカー。非常用放送設備でトップシェア。豊富な採用実績、「音」のプロフェッショナルとしての知見・ノウハウ、ラインアップの幅広さと地域密着型の営業体制も強み。アジア・パシフィック、欧州などを中心に世界120か国以上で営業を展開。

【1-1 沿革】

1934年、マイクロホン作りに強い関心を抱いた中谷常太郎氏が東亞特殊電機製作所を創業し、トランペットスピーカーやマイクロホン等の製造販売を開始。マイクロホン、アンプ、スピーカーなどを一貫して自家生産し民需、軍需を取り込み成長する。

第2次世界大戦終戦後の1947年には日本で初めて軽量・小型・取り付けが容易かつ性能に優れたレフレックス型トランペットスピーカーを開発し、「トランペットのトーア」とのブランドが定着していった。

1949年、法人組織に改組し、東亞特殊電機株式会社を設立。

その後も、音響の専業メーカーとして技術開発・製品開発を進め、世界初の電気メガホンEM-202(1954年)、日本初のトランジスターメガホン ER-57(1957年)等、新製品を相次いで投入。1962年には音をより遠くまで届けるために超巨大PA(※)実験を実施。最長到達距離は12kmを記録した。

1964年の東京オリンピックでは放送設備が31ヵ所の競技場で公式採用されたほか、1971年に京成電鉄成田駅で採用された「自動案内放送システム」はその後、駅・空港などへの導入が拡大。音響機器・システム分野における同社の存在価値はますます高まっていった。

※PA=Public Addressの略。拡声放送、構内放送の意

そうした中1968年に兵庫県・有馬温泉の旅館で30名が死亡する火災事故が発生。

同社は音響を中心とした固有技術を生かして1969年に日本で初めて非常用放送設備を開発し、生産・販売を開始した。その後、消防法改正によりホテルや大規模施設での非常用放送設備の設置が義務化され、折からの高度成長の波にも乗り、同社の中心的な事業に成長していった。

1949年、法人組織に改組し、東亞特殊電機株式会社を設立。

その後も、音響の専業メーカーとして技術開発・製品開発を進め、世界初の電気メガホンEM-202(1954年)、日本初のトランジスターメガホン ER-57(1957年)等、新製品を相次いで投入。1962年には音をより遠くまで届けるために超巨大PA(※)実験を実施。最長到達距離は12kmを記録した。

1964年の東京オリンピックでは放送設備が31ヵ所の競技場で公式採用されたほか、1971年に京成電鉄成田駅で採用された「自動案内放送システム」はその後、駅・空港などへの導入が拡大。音響機器・システム分野における同社の存在価値はますます高まっていった。

※PA=Public Addressの略。拡声放送、構内放送の意

そうした中1968年に兵庫県・有馬温泉の旅館で30名が死亡する火災事故が発生。

同社は音響を中心とした固有技術を生かして1969年に日本で初めて非常用放送設備を開発し、生産・販売を開始した。その後、消防法改正によりホテルや大規模施設での非常用放送設備の設置が義務化され、折からの高度成長の波にも乗り、同社の中心的な事業に成長していった。

一方、1973年に西ドイツ(現・ドイツ)に初の海外法人を設立したのを始め、アメリカ子会社設立(1974年)、1973年に駐在所を開設し「ホーンスピーカー」において90%以上のシェアを獲得していたインドネシアに現地生産合弁会社(現・連結子会社)を設立(1975年)して海外生産を開始するなど、積極的に海外事業を展開。その後もヨーロッパ、アジア、アフリカでも販売子会社や生産拠点を構築し、グローバルネットワークを構築していく。

業容の拡大に伴い、更なる事業基盤の強化を図るため1977年に大証2部に上場したのを皮切りに、1997年には東証・大証1部指定、2013年、東証・大証の市場統合に伴い東証1部に上場した。

【1-2 企業理念】

企業価値を「Smiles for the Public -人々が笑顔になれる社会をつくる-」と定めた。人々の集まりである「Public(社会)」に対し、「音の報せる力」を通じて「安心・信頼・感動」という価値を提供することで、人々の「Smiles(笑顔)」を実現することを目指している。

一方、1973年に西ドイツ(現・ドイツ)に初の海外法人を設立したのを始め、アメリカ子会社設立(1974年)、1973年に駐在所を開設し「ホーンスピーカー」において90%以上のシェアを獲得していたインドネシアに現地生産合弁会社(現・連結子会社)を設立(1975年)して海外生産を開始するなど、積極的に海外事業を展開。その後もヨーロッパ、アジア、アフリカでも販売子会社や生産拠点を構築し、グローバルネットワークを構築していく。

業容の拡大に伴い、更なる事業基盤の強化を図るため1977年に大証2部に上場したのを皮切りに、1997年には東証・大証1部指定、2013年、東証・大証の市場統合に伴い東証1部に上場した。

【1-2 企業理念】

企業価値を「Smiles for the Public -人々が笑顔になれる社会をつくる-」と定めた。人々の集まりである「Public(社会)」に対し、「音の報せる力」を通じて「安心・信頼・感動」という価値を提供することで、人々の「Smiles(笑顔)」を実現することを目指している。

同社では「機器ではなく、音を買っていただく」という考え方が浸透しており、いかにいい音を届けるかに軸足を置いて企業活動を展開している。

【1-3 市場環境と競合状況】

◎市場環境

建設経済研究所の調査によれば、民間非住宅分野の建築着工床面積はリーマンショックによる落ち込みからは回復してきたものの、ショック以前の水準まで回復することは望みにくい。

一方、国土交通省の調べによると、非住宅を対象としたリニューアル市場の2017年度の市場規模は約8.7兆円。傾向的には増加基調にあり、建設バブル期の新築施設に納入した機器やシステムのリニューアル需要は今後も着実に発生するものと思われる。

同社では「機器ではなく、音を買っていただく」という考え方が浸透しており、いかにいい音を届けるかに軸足を置いて企業活動を展開している。

【1-3 市場環境と競合状況】

◎市場環境

建設経済研究所の調査によれば、民間非住宅分野の建築着工床面積はリーマンショックによる落ち込みからは回復してきたものの、ショック以前の水準まで回復することは望みにくい。

一方、国土交通省の調べによると、非住宅を対象としたリニューアル市場の2017年度の市場規模は約8.7兆円。傾向的には増加基調にあり、建設バブル期の新築施設に納入した機器やシステムのリニューアル需要は今後も着実に発生するものと思われる。

こうしたいわば「飽和」状態にある市場環境の下、同社では機器の販売にとどまらず、ユーザーの満足度をより高いレベルで実現させるための「システム」や「ソリューション」を提供し、より収益性の高いビジネスを展開していく考えである。

◎競合状況

同社の主力製品である非常用放送設備を手がけているのは同社の他、国内ではPanasonic、JVCケンウッド、海外ではBOSCH(ボッシュ)があるが、業務用音響・映像メーカーとして専門性を追求している同社は国内では約5割のシェアを握っている。海外全体のシェアはまだ低いものの、いち早く進出したインドネシアなどでは高いシェアを有している。

【1-4 事業内容】

避難誘導や案内放送を行う非常用業務用放送設備、快適な空間を創造する音響システム、監視カメラを含めた防犯システムなど、主として多くの人々が集まる公共空間において使用される音響機器、映像機器の製造販売を行っている。

納入先は、地方自治体、官公庁舎施設、商業施設、複合施設、スポーツ施設、交通施設、教育施設、宗教施設など多岐にわたり、以下のような有名施設にも多数納入されている。

こうしたいわば「飽和」状態にある市場環境の下、同社では機器の販売にとどまらず、ユーザーの満足度をより高いレベルで実現させるための「システム」や「ソリューション」を提供し、より収益性の高いビジネスを展開していく考えである。

◎競合状況

同社の主力製品である非常用放送設備を手がけているのは同社の他、国内ではPanasonic、JVCケンウッド、海外ではBOSCH(ボッシュ)があるが、業務用音響・映像メーカーとして専門性を追求している同社は国内では約5割のシェアを握っている。海外全体のシェアはまだ低いものの、いち早く進出したインドネシアなどでは高いシェアを有している。

【1-4 事業内容】

避難誘導や案内放送を行う非常用業務用放送設備、快適な空間を創造する音響システム、監視カメラを含めた防犯システムなど、主として多くの人々が集まる公共空間において使用される音響機器、映像機器の製造販売を行っている。

納入先は、地方自治体、官公庁舎施設、商業施設、複合施設、スポーツ施設、交通施設、教育施設、宗教施設など多岐にわたり、以下のような有名施設にも多数納入されている。

(1)商品分野

同社では取扱商品を、「音響」、「映像」、「鉄道」の3分野に分類し売上高を開示している。

この中では「音響」が約8割を占めている。 (1)商品分野

同社では取扱商品を、「音響」、「映像」、「鉄道」の3分野に分類し売上高を開示している。

この中では「音響」が約8割を占めている。

(2)事業領域

「安心・信頼・感動」の3つの価値を軸とした事業領域において独自性の高い製品・システム・ソリューションを開発・販売している。

領域① 『安心:Public Safety』

人々が日常を安心して過ごすことができるように、自然災害や犯罪・事故等の危険から少しでも多くの人々を守り、社会の安全・安心を実現するソリューションを提供している。

(具体的なソリューション)

◎屋外防災放送ソリューション

安心領域における中心的なソリューションが防災関連の各種機器やシステムである。

特に、同社のコアコンピタンスである「音の報せる力」の面から、従来の課題を克服して、災害発生時に住民のより安全・安心な環境を創り出すスピーカーを中心とした屋外防災放送ソリューションは、高く評価されている。

<日本を取り巻く状況と防災行政無線の課題>

日本は狭い国土に世界第4位(2017年現在)の110に及ぶ活火山を有し、世界の活火山の7%を占める火山大国であり、加えて、日本列島周辺では4枚のプレート(地殻)が分かれ、プレート同士がぶつかり合っている「日本海溝」、「南海トラフ」はプレートが下に沈み込んでいるため古来より多くの地震被害を受けてきた。

さらに、日本は中山間地の中小河川の奥地にも集落があり、古くから崩壊・地すべり・土石流の被害を受けてきた。さらに近年、集中豪雨や台風などによる洪水、土砂災害はその頻度及び規模が大きくなっている点も大変気がかりであり、「防災・減災」への取り組みは国民が強く望むものとなっている。

災害発生時には、自治体が運営する防災行政無線が、住民への情報提供・避難誘導において重要な役割を担っており、政府が最重要施策の一つと掲げている「国土強靭化基本計画」においても、2018年12月に閣議決定された「国土強靭化基本計画の変更」、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」では、防災行政無線のデジタル化の推進や災害時における多言語音声翻訳システムの高度化のための緊急対策などが重要な取り組みの一つとして挙げられている。

ただ、2011年3月11日に発生した東日本大震災後の調査「東日本大震災時の津波・避難情報の入手に関する調査(内閣府)」によると、震災時に津波警報や避難の呼びかけを入手した先は、テレビ・ラジオを上回り、「防災行政無線」が約5割でトップであったにもかかわらず、防災行政無線を聞いた人の中でも「はっきりと聞き取ることができた。」のは約56%にとどまっており、防災行政無線の有効性という観点からは、改善・対策は喫緊の課題となっている。

屋外での放送が聞き取りにくい主な原因として以下のような点が挙げられる。

① 屋外スピーカーの音の届く距離が足りない

② 周囲の騒音が大きく、放送の音がかき消される

③ 近接した屋外スピーカーからの音が重なり合う

④ 周囲の地形や建物により音の通りが遮られる (2)事業領域

「安心・信頼・感動」の3つの価値を軸とした事業領域において独自性の高い製品・システム・ソリューションを開発・販売している。

領域① 『安心:Public Safety』

人々が日常を安心して過ごすことができるように、自然災害や犯罪・事故等の危険から少しでも多くの人々を守り、社会の安全・安心を実現するソリューションを提供している。

(具体的なソリューション)

◎屋外防災放送ソリューション

安心領域における中心的なソリューションが防災関連の各種機器やシステムである。

特に、同社のコアコンピタンスである「音の報せる力」の面から、従来の課題を克服して、災害発生時に住民のより安全・安心な環境を創り出すスピーカーを中心とした屋外防災放送ソリューションは、高く評価されている。

<日本を取り巻く状況と防災行政無線の課題>

日本は狭い国土に世界第4位(2017年現在)の110に及ぶ活火山を有し、世界の活火山の7%を占める火山大国であり、加えて、日本列島周辺では4枚のプレート(地殻)が分かれ、プレート同士がぶつかり合っている「日本海溝」、「南海トラフ」はプレートが下に沈み込んでいるため古来より多くの地震被害を受けてきた。

さらに、日本は中山間地の中小河川の奥地にも集落があり、古くから崩壊・地すべり・土石流の被害を受けてきた。さらに近年、集中豪雨や台風などによる洪水、土砂災害はその頻度及び規模が大きくなっている点も大変気がかりであり、「防災・減災」への取り組みは国民が強く望むものとなっている。

災害発生時には、自治体が運営する防災行政無線が、住民への情報提供・避難誘導において重要な役割を担っており、政府が最重要施策の一つと掲げている「国土強靭化基本計画」においても、2018年12月に閣議決定された「国土強靭化基本計画の変更」、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」では、防災行政無線のデジタル化の推進や災害時における多言語音声翻訳システムの高度化のための緊急対策などが重要な取り組みの一つとして挙げられている。

ただ、2011年3月11日に発生した東日本大震災後の調査「東日本大震災時の津波・避難情報の入手に関する調査(内閣府)」によると、震災時に津波警報や避難の呼びかけを入手した先は、テレビ・ラジオを上回り、「防災行政無線」が約5割でトップであったにもかかわらず、防災行政無線を聞いた人の中でも「はっきりと聞き取ることができた。」のは約56%にとどまっており、防災行政無線の有効性という観点からは、改善・対策は喫緊の課題となっている。

屋外での放送が聞き取りにくい主な原因として以下のような点が挙げられる。

① 屋外スピーカーの音の届く距離が足りない

② 周囲の騒音が大きく、放送の音がかき消される

③ 近接した屋外スピーカーからの音が重なり合う

④ 周囲の地形や建物により音の通りが遮られる

加えて、津波や浸水による屋外スピーカーの倒壊や機器の故障、大雨における騒音の増加による聞き取りの阻害といった点も、防災行政無線を有効に機能させるために克服すべき重要なポイントである。

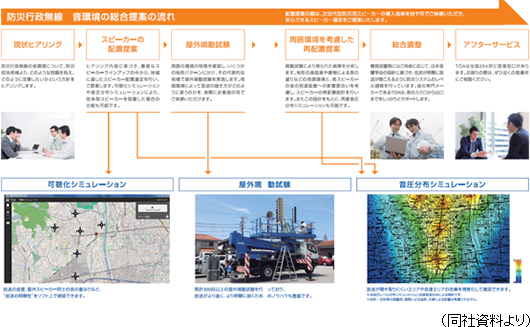

<TOAが行う明瞭な屋外防災放送のための総合提案>

上記のような課題に対し、同社では明瞭に聞き取ることのできる屋外防災放送実現のための総合提案を行っている。

「明瞭な音」を実現するためには、音の入り口である音源から、出口であるスピーカーまで、システム全体を考慮したエンジニアリング力が必要であり、単にスピーカーを設置するだけではスピーカー本来の性能が発揮することは困難である。

そこで音のプロフェッショナルである同社は自治体担当者からのヒアリングを元に、豊富なラインアップの中からその地域に最適な次世代型防災用スピーカーの配置選定を行い、コンピュータ・ソフトによるシミュレーション、実際に音を発生させる屋外鳴動試験などを行った上で再配置設計を実施し、最終的に住民が明瞭に放送を聴取できるように調整を行う。

このように、同社は創業以来培ってきた「商品力」と「エンジニアリング力」により、次世代型防災用スピーカーによる明瞭な聴取を可能とする防災行政無線システムの構築が可能である。

加えて、津波や浸水による屋外スピーカーの倒壊や機器の故障、大雨における騒音の増加による聞き取りの阻害といった点も、防災行政無線を有効に機能させるために克服すべき重要なポイントである。

<TOAが行う明瞭な屋外防災放送のための総合提案>

上記のような課題に対し、同社では明瞭に聞き取ることのできる屋外防災放送実現のための総合提案を行っている。

「明瞭な音」を実現するためには、音の入り口である音源から、出口であるスピーカーまで、システム全体を考慮したエンジニアリング力が必要であり、単にスピーカーを設置するだけではスピーカー本来の性能が発揮することは困難である。

そこで音のプロフェッショナルである同社は自治体担当者からのヒアリングを元に、豊富なラインアップの中からその地域に最適な次世代型防災用スピーカーの配置選定を行い、コンピュータ・ソフトによるシミュレーション、実際に音を発生させる屋外鳴動試験などを行った上で再配置設計を実施し、最終的に住民が明瞭に放送を聴取できるように調整を行う。

このように、同社は創業以来培ってきた「商品力」と「エンジニアリング力」により、次世代型防災用スピーカーによる明瞭な聴取を可能とする防災行政無線システムの構築が可能である。

*次世代型防災用スピーカー

従来型スピーカーの音の到達距離はおおむね約200~400m程度で、価格は次世代型防災用スピーカーよりも安価だが、スピーカーの増設や放送音量を上げることで音達エリアを拡げる際は設置場所付近の住民への配慮が必要である。

これに対し同社の次世代型防災用スピーカーは、以下のような特長を有している。 *次世代型防災用スピーカー

従来型スピーカーの音の到達距離はおおむね約200~400m程度で、価格は次世代型防災用スピーカーよりも安価だが、スピーカーの増設や放送音量を上げることで音達エリアを拡げる際は設置場所付近の住民への配慮が必要である。

これに対し同社の次世代型防災用スピーカーは、以下のような特長を有している。

1995年1月17日に発生した兵庫南部地震(阪神・淡路大震災)で多くの従業員が被災し、テレビやラジオ、電話もつながらない状況で「もっと広範囲に防災放送が届けば役に立った」との思いから研究が始まり、開発された。 1995年1月17日に発生した兵庫南部地震(阪神・淡路大震災)で多くの従業員が被災し、テレビやラジオ、電話もつながらない状況で「もっと広範囲に防災放送が届けば役に立った」との思いから研究が始まり、開発された。

均一で明瞭な音を伝えることに優れたラインアレイ技術(複数のスピーカーユニットを垂直方向に連結し、線状の音源を構成する技術)を採用。 均一で明瞭な音を伝えることに優れたラインアレイ技術(複数のスピーカーユニットを垂直方向に連結し、線状の音源を構成する技術)を採用。

従来型スピーカーと比べて、距離による音の減衰が少なく、 従来型の2~3倍の距離まで均一で明瞭な音声を伝えることができる。 従来型スピーカーと比べて、距離による音の減衰が少なく、 従来型の2~3倍の距離まで均一で明瞭な音声を伝えることができる。

また、垂直方向への音の拡がりが小さく、スピーカー直下でも音量が抑えられるため 、近くで「やさしく」、遠くで「はっきり」と聞こえる。 また、垂直方向への音の拡がりが小さく、スピーカー直下でも音量が抑えられるため 、近くで「やさしく」、遠くで「はっきり」と聞こえる。

同社独自の音の空気減衰量を考慮した補正機能を搭載しており、遠くの距離でもより明瞭に音声が聞こえるように音質調整している。

同社では次世代型防災スピーカーとしてそれぞれ特長のある3タイプを揃えており、案件ごとこれらを組み合わせ、最適な防災行政無線システムを提案する。

近年の自治体側の防災・減災意識の向上もあり、18年3月末時点で全国累計220以上の自治体で採用されている。 同社独自の音の空気減衰量を考慮した補正機能を搭載しており、遠くの距離でもより明瞭に音声が聞こえるように音質調整している。

同社では次世代型防災スピーカーとしてそれぞれ特長のある3タイプを揃えており、案件ごとこれらを組み合わせ、最適な防災行政無線システムを提案する。

近年の自治体側の防災・減災意識の向上もあり、18年3月末時点で全国累計220以上の自治体で採用されている。

また、次世代型防災スピーカーに適した信号処理機能(レベル調整、イコライザー)を標準搭載した次世代型防災スピーカー用アンプ「防災用DSPアンプ」は、明瞭性の高い防災放送の実現に重要な役割を果たすとともに、IP告知ユニットを使い、防災行政無線放送とIP告知放送を併用することで、緊急時にどちらか一方の放送手段が途切れても、もう一方の放送手段が使えるように放送伝送路の冗長化が可能である。

このほか、独自のネットワーク音声伝送技術「パケットオーディオ」を搭載した市庁舎などの拠点から各施設へと一斉に放送を届ける「IP告知放送システム」、緊急地震速報受信端末に連動した緊急地震放送が可能で、設定により四ヶ国語(日本語、英語、中国語、韓国語)の音声警報を流すこともできる「ラック型非常用放送設備」など、災害時、緊急時に安全・安心を提供する幅広い製品ラインアップを有している。

領域② 『信頼:Public Communication』

日々の暮らしの中で人と人との信頼を築くために、時間や空間の隔たり、言語や年齢など多様性を乗り越え、便利で快適な社会のコミュニケーションを実現するソリューションを提供している。

(具体的なソリューション)

◎空港内旅客案内放送システム

大規模な空港ターミナルにおいて緊急情報やフライト情報などのアナウンスを多様な言語で伝え、安心して利用できる空港運営に貢献している。日本の空港市場における同社シェアは約90%と圧倒的である。

*羽田空港国際線旅客ターミナル

4ヶ国語による放送や直感的に操作できる操作卓など、ユニバーサルデザインを追求した非常用放送設備と旅客案内放送設備が導入されている。

また、次世代型防災スピーカーに適した信号処理機能(レベル調整、イコライザー)を標準搭載した次世代型防災スピーカー用アンプ「防災用DSPアンプ」は、明瞭性の高い防災放送の実現に重要な役割を果たすとともに、IP告知ユニットを使い、防災行政無線放送とIP告知放送を併用することで、緊急時にどちらか一方の放送手段が途切れても、もう一方の放送手段が使えるように放送伝送路の冗長化が可能である。

このほか、独自のネットワーク音声伝送技術「パケットオーディオ」を搭載した市庁舎などの拠点から各施設へと一斉に放送を届ける「IP告知放送システム」、緊急地震速報受信端末に連動した緊急地震放送が可能で、設定により四ヶ国語(日本語、英語、中国語、韓国語)の音声警報を流すこともできる「ラック型非常用放送設備」など、災害時、緊急時に安全・安心を提供する幅広い製品ラインアップを有している。

領域② 『信頼:Public Communication』

日々の暮らしの中で人と人との信頼を築くために、時間や空間の隔たり、言語や年齢など多様性を乗り越え、便利で快適な社会のコミュニケーションを実現するソリューションを提供している。

(具体的なソリューション)

◎空港内旅客案内放送システム

大規模な空港ターミナルにおいて緊急情報やフライト情報などのアナウンスを多様な言語で伝え、安心して利用できる空港運営に貢献している。日本の空港市場における同社シェアは約90%と圧倒的である。

*羽田空港国際線旅客ターミナル

4ヶ国語による放送や直感的に操作できる操作卓など、ユニバーサルデザインを追求した非常用放送設備と旅客案内放送設備が導入されている。

*成田国際空港・第1旅客ターミナル

空港内のインフォメーションシステムを全面的にサポートし、建築美を損なうことなく配置された約5,000個のスピーカーが、多彩な情報を自動制御によって確実かつスピーディーに伝えている。

◎車両内放送設備

ディスプレイや車内外の行先案内など電光表示器の他、運転席からのアナウンスを各車両へと届ける車両内放送設備、車両内の安全確保のための防犯カメラシステム等、乗客により安全で快適なサービスを提供している。

領域③ 『感動:Public Space Design』

人々の心を揺さぶる感動のために、日常のささやかな楽しみから、非日常の特別な体験まで、人々の心をより豊かにする空間演出を実現するソリューションを提供している。

(具体的なソリューション)

◎スポーツ施設音響システム

来場者がスポーツを快適に観戦したり、コンサートなどのイベントを楽しんだりできるような音響空間を創造している。

精緻な音場シミュレーションやデジタル計測テクノロジーなど、蓄積されたデータとノウハウを駆使して最適な音を届けることで、国際的な大型スポーツイベントの誘致や開催をバックアップしている。

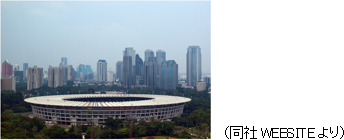

*ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム(インドネシア)

2018年に開催されたアジア大会の主要会場となった最大約9万人を収容する同スタジアムにおいて、新型ドライバーを搭載したホーンアレイスピーカーをはじめとする音響システムを納入した。

熱狂する大観衆の歓声にかき消されない明瞭で迫力のある音響システムを構築。その高品位な音質により今後開催される音楽イベントなどのライブパフォーマンスでの活用も期待されている。

インドネシアで長年活動を続け、当地での評価も高い同社ならではの案件である。 *成田国際空港・第1旅客ターミナル

空港内のインフォメーションシステムを全面的にサポートし、建築美を損なうことなく配置された約5,000個のスピーカーが、多彩な情報を自動制御によって確実かつスピーディーに伝えている。

◎車両内放送設備

ディスプレイや車内外の行先案内など電光表示器の他、運転席からのアナウンスを各車両へと届ける車両内放送設備、車両内の安全確保のための防犯カメラシステム等、乗客により安全で快適なサービスを提供している。

領域③ 『感動:Public Space Design』

人々の心を揺さぶる感動のために、日常のささやかな楽しみから、非日常の特別な体験まで、人々の心をより豊かにする空間演出を実現するソリューションを提供している。

(具体的なソリューション)

◎スポーツ施設音響システム

来場者がスポーツを快適に観戦したり、コンサートなどのイベントを楽しんだりできるような音響空間を創造している。

精緻な音場シミュレーションやデジタル計測テクノロジーなど、蓄積されたデータとノウハウを駆使して最適な音を届けることで、国際的な大型スポーツイベントの誘致や開催をバックアップしている。

*ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム(インドネシア)

2018年に開催されたアジア大会の主要会場となった最大約9万人を収容する同スタジアムにおいて、新型ドライバーを搭載したホーンアレイスピーカーをはじめとする音響システムを納入した。

熱狂する大観衆の歓声にかき消されない明瞭で迫力のある音響システムを構築。その高品位な音質により今後開催される音楽イベントなどのライブパフォーマンスでの活用も期待されている。

インドネシアで長年活動を続け、当地での評価も高い同社ならではの案件である。

*京セラドーム大阪

綿密な音響シミュレーションの結果、同社が提案したセンタークラスターラインアレイスピーカーを核とした音響システムが採用された。合計76台のスピーカーユニットは、残響音の多い条件下でも音声が聞き取りやすく、カバーエリアの全ての客席へもクリアで迫力のある音を届けることができ、「大歓声の中でも音声がダイレクトに聞こえて心地よい」と評価されている。

またグラウンド上においても、キャッチャー方向からセンター方向にかけ、180度途切れなく連なるスピーカーユニットによって、均質な音空間を構築している。

操作面においては、野球運営用など、あらかじめプリセットした音響設定を呼び出すだけで、すぐに使用できるほか、スピーカー駆動用のアンプには高出力、高音質のデジタルアンプを採用して消費電力を大幅に抑えるなど、環境面での配慮も採用のポイントとなった。その他、イベント時での放送においても使いやすく、十分な音量でアナウンスできる点も好評である。

(3)セグメント

報告セグメントは地域別に、「日本」、「アジア・パシフィック」、「欧州・中東・アフリカ」、「アメリカ」、「中国・東アジア」の5つ。

グローバルブランドの確立を目指して、積極的な海外販売戦略を推進。現在、世界120ヶ国以上で販売活動を行っている。

各エリアで最適な生産体制と販売体制を実現し、求められる世界品質を、求める市場にスムーズに提供している。

現地法人である海外販社とTOA本体の海外営業部門によって、全ての情報を統括し、市場の変化に対し素早く対応している。 *京セラドーム大阪

綿密な音響シミュレーションの結果、同社が提案したセンタークラスターラインアレイスピーカーを核とした音響システムが採用された。合計76台のスピーカーユニットは、残響音の多い条件下でも音声が聞き取りやすく、カバーエリアの全ての客席へもクリアで迫力のある音を届けることができ、「大歓声の中でも音声がダイレクトに聞こえて心地よい」と評価されている。

またグラウンド上においても、キャッチャー方向からセンター方向にかけ、180度途切れなく連なるスピーカーユニットによって、均質な音空間を構築している。

操作面においては、野球運営用など、あらかじめプリセットした音響設定を呼び出すだけで、すぐに使用できるほか、スピーカー駆動用のアンプには高出力、高音質のデジタルアンプを採用して消費電力を大幅に抑えるなど、環境面での配慮も採用のポイントとなった。その他、イベント時での放送においても使いやすく、十分な音量でアナウンスできる点も好評である。

(3)セグメント

報告セグメントは地域別に、「日本」、「アジア・パシフィック」、「欧州・中東・アフリカ」、「アメリカ」、「中国・東アジア」の5つ。

グローバルブランドの確立を目指して、積極的な海外販売戦略を推進。現在、世界120ヶ国以上で販売活動を行っている。

各エリアで最適な生産体制と販売体制を実現し、求められる世界品質を、求める市場にスムーズに提供している。

現地法人である海外販社とTOA本体の海外営業部門によって、全ての情報を統括し、市場の変化に対し素早く対応している。

(4)研究開発体制

グループの開発拠点である宝塚事業場に、基礎技術の研究開発部門に加え、商品開発、品質保証、デザイン等、開発に関する部門を集約している。

同事業場敷地内には2020年12月完成予定の「ナレッジスクエア」を建設中で、研究開発機能をより強化するとともに、すべてのステークホルダーとの「つながりの場」を創出することで、共に新しい価値を創りだすことを目指している。

海外ではインドネシアに「アジア・パシフィック・R&Dセンター」を、台湾に「得洋電子工業股份有限公司 R&D事務所」を有し、世界各地の生産拠点と連携しその地域のニーズを具現化した商品を創出している。

拠点ごとの独立運営を確保しつつ、情報はITネットワークでリンクしているため技術共有や部品の集中調達も可能であり、自由な発想による地域商品の開発体制を維持すると同時に、グループ全体の効率性向上も実現している。

(5)グループ・ネットワーク

◎国内

同社ほか、グループ会社5社がエンジニアリングサポート、ソフト企画、ホール管理・運営、生産を手がけている。

全国約30の営業所により地域密着のきめ細かいサービスを提供している。

◎海外

生産拠点はインドネシア、ベトナム、台湾、中国の4カ所。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアに約40か所の営業拠点を展開している。

【1-5 特長と強み】

(1)「豊富な採用実績と高いシェア」とその源泉である「音」のプロフェッショナルとしての知見・ノウハウ

同社製品及びシステムは国内外の様々な施設に多数採用されており、非常用放送設備の国内シェアは約50%でトップ、空港内旅客案内放送システムの国内空港市場におけるシェアは約90%、防災行政無線における次世代型防災スピーカーの採用実績240件以上など、圧倒的な存在感を示している。

こうした実績の源泉が、「音」のプロフェッショナルとして、「機器ではなく、音を買っていただく」という考え方の下、いかにいい音を届けるかを追求した結果1934年の創業以来、蓄積してきた経験、知見、ノウハウである。

防災行政無線システムを例にとれば、同社のような音の遠達性を実現できるスピーカーを製造できる企業は同社以外にはほとんどない。

また、単に機器を提案・納入するのではなく、パソコンによるシミュレーションや屋外鳴動試験などを行った上で配置設計を実施し、最終的に住民が明瞭に放送を聴取できるように調整を行うといった「前工程」を重視した総合提案を可能としているのも、同社の優れた商品力とエンジニアリング力、そして「届けるのは機器ではなく、音」という理念であり、これがユーザーからの信頼感や満足度の向上に繋がっている。 (4)研究開発体制

グループの開発拠点である宝塚事業場に、基礎技術の研究開発部門に加え、商品開発、品質保証、デザイン等、開発に関する部門を集約している。

同事業場敷地内には2020年12月完成予定の「ナレッジスクエア」を建設中で、研究開発機能をより強化するとともに、すべてのステークホルダーとの「つながりの場」を創出することで、共に新しい価値を創りだすことを目指している。

海外ではインドネシアに「アジア・パシフィック・R&Dセンター」を、台湾に「得洋電子工業股份有限公司 R&D事務所」を有し、世界各地の生産拠点と連携しその地域のニーズを具現化した商品を創出している。

拠点ごとの独立運営を確保しつつ、情報はITネットワークでリンクしているため技術共有や部品の集中調達も可能であり、自由な発想による地域商品の開発体制を維持すると同時に、グループ全体の効率性向上も実現している。

(5)グループ・ネットワーク

◎国内

同社ほか、グループ会社5社がエンジニアリングサポート、ソフト企画、ホール管理・運営、生産を手がけている。

全国約30の営業所により地域密着のきめ細かいサービスを提供している。

◎海外

生産拠点はインドネシア、ベトナム、台湾、中国の4カ所。アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアに約40か所の営業拠点を展開している。

【1-5 特長と強み】

(1)「豊富な採用実績と高いシェア」とその源泉である「音」のプロフェッショナルとしての知見・ノウハウ

同社製品及びシステムは国内外の様々な施設に多数採用されており、非常用放送設備の国内シェアは約50%でトップ、空港内旅客案内放送システムの国内空港市場におけるシェアは約90%、防災行政無線における次世代型防災スピーカーの採用実績240件以上など、圧倒的な存在感を示している。

こうした実績の源泉が、「音」のプロフェッショナルとして、「機器ではなく、音を買っていただく」という考え方の下、いかにいい音を届けるかを追求した結果1934年の創業以来、蓄積してきた経験、知見、ノウハウである。

防災行政無線システムを例にとれば、同社のような音の遠達性を実現できるスピーカーを製造できる企業は同社以外にはほとんどない。

また、単に機器を提案・納入するのではなく、パソコンによるシミュレーションや屋外鳴動試験などを行った上で配置設計を実施し、最終的に住民が明瞭に放送を聴取できるように調整を行うといった「前工程」を重視した総合提案を可能としているのも、同社の優れた商品力とエンジニアリング力、そして「届けるのは機器ではなく、音」という理念であり、これがユーザーからの信頼感や満足度の向上に繋がっている。

(2)専業メーカーとしてのラインアップの幅広さと地域密着型営業体制

同社の取扱製品ラインアップは、単品のマイク、スピーカー、メガホンから、会議システム、非常用放送設備、防災行政無線システムなど、「音」に関する機材・システムを幅広くカバーしている。

専業メーカーとしてのラインアップの広さは顧客のあらゆるニーズに対応し、課題解決のソリューションを提供できるという点で同社の強力な競争優位性となっている。

また、全国に広がる営業拠点をベースに、地域密着で機動的な営業活動を展開していることから、顧客との結びつきも強く、安定的な高シェア維持に繋がっている。

【1-6 ROE分析・配当政策など】 (2)専業メーカーとしてのラインアップの幅広さと地域密着型営業体制

同社の取扱製品ラインアップは、単品のマイク、スピーカー、メガホンから、会議システム、非常用放送設備、防災行政無線システムなど、「音」に関する機材・システムを幅広くカバーしている。

専業メーカーとしてのラインアップの広さは顧客のあらゆるニーズに対応し、課題解決のソリューションを提供できるという点で同社の強力な競争優位性となっている。

また、全国に広がる営業拠点をベースに、地域密着で機動的な営業活動を展開していることから、顧客との結びつきも強く、安定的な高シェア維持に繋がっている。

【1-6 ROE分析・配当政策など】

数期前8%近辺にあったROEは足元低下しているが、これは今後の成長に向けた研究開発や人材の獲得など積極的な投資を行っていることが要因。会社側は資本効率の重要性を認識しつつも、現在は売上および利益の絶対額を増大させることが企業価値向上に繋がると考えている。

配当については、持続的な成長を可能とする内部留保とのバランスを勘案しながら、最低額を20円/株とした安定配当をベースに連結配当性向35%を目安とした業績連動配当を実施することを基本方針としている。

内部留保資金の使途については、長期的に安定した経営基盤の確保と積極的な研究開発投資のバランスを考慮して決定する。競争力向上と財務体質強化を通じて企業価値向上に努める方針だ。

【1-7 ESGへの取り組み】

<E:環境>

「TOAの環境理念」を元に、全社をあげ環境保全へ取り組んでいる。

後述するビジネス創造の新たな拠点「ナレッジスクエア」においても、自然光を活用した照明設備や断熱対策による冷暖房の効率化、ソーラーパネルの活用や雨水の再利用等、地球環境保全に配慮した設備を導入する予定である。

<S:社会>

事業活動において社会の安全・安心に貢献し、社会貢献活動で、防災士養成の支援や、子ども達の減災・防災意識の向上に寄与する。

2018年3月期より労使協調による働き方改革プロジェクトを発足させ活動をスタートさせた。今期からスタートした中期経営基本計画においても、引き続き「多様性を力に変えるチームプレイ」や「無駄の徹底的な削減」などをテーマに、より働きやすい、働きがいのある職場環境づくりを推進する。

<G:ガバナンス>

2015年6月に独立社外取締役を選任。18年6月には社外取締役をさらに1名招聘し、複数体制とした。

機関投資家、個人投資家、証券アナリストとの対話を充実させる。

自己株式の取得・消却や株式報酬制度など自己株式の活用を検討している。

数期前8%近辺にあったROEは足元低下しているが、これは今後の成長に向けた研究開発や人材の獲得など積極的な投資を行っていることが要因。会社側は資本効率の重要性を認識しつつも、現在は売上および利益の絶対額を増大させることが企業価値向上に繋がると考えている。

配当については、持続的な成長を可能とする内部留保とのバランスを勘案しながら、最低額を20円/株とした安定配当をベースに連結配当性向35%を目安とした業績連動配当を実施することを基本方針としている。

内部留保資金の使途については、長期的に安定した経営基盤の確保と積極的な研究開発投資のバランスを考慮して決定する。競争力向上と財務体質強化を通じて企業価値向上に努める方針だ。

【1-7 ESGへの取り組み】

<E:環境>

「TOAの環境理念」を元に、全社をあげ環境保全へ取り組んでいる。

後述するビジネス創造の新たな拠点「ナレッジスクエア」においても、自然光を活用した照明設備や断熱対策による冷暖房の効率化、ソーラーパネルの活用や雨水の再利用等、地球環境保全に配慮した設備を導入する予定である。

<S:社会>

事業活動において社会の安全・安心に貢献し、社会貢献活動で、防災士養成の支援や、子ども達の減災・防災意識の向上に寄与する。

2018年3月期より労使協調による働き方改革プロジェクトを発足させ活動をスタートさせた。今期からスタートした中期経営基本計画においても、引き続き「多様性を力に変えるチームプレイ」や「無駄の徹底的な削減」などをテーマに、より働きやすい、働きがいのある職場環境づくりを推進する。

<G:ガバナンス>

2015年6月に独立社外取締役を選任。18年6月には社外取締役をさらに1名招聘し、複数体制とした。

機関投資家、個人投資家、証券アナリストとの対話を充実させる。

自己株式の取得・消却や株式報酬制度など自己株式の活用を検討している。

|

| 業績動向 |

増収・微減益を予想

売上高は前期比6.4%増の470億円の予想。全てのセグメントおよびすべての分野で増収を見込む。

営業利益は同3.2%減の34億円を計画。更なる成長を目指し引き続き積極的な投資を実施する。

配当は現時点では20円/株の予定。予想配当性向は31.5%。

前述の通り同社は持続的な成長を可能とする内部留保とのバランスを勘案しながら、最低額を20円/株とした安定配当をベースに、連結配当性向35%を目安とした業績連動配当を実施することを基本方針としている。

18年3月期の配当実績は安定配当20円/株、業績連動配当3円/株の合計23円/株、配当性向は36.4%。 増収・微減益を予想

売上高は前期比6.4%増の470億円の予想。全てのセグメントおよびすべての分野で増収を見込む。

営業利益は同3.2%減の34億円を計画。更なる成長を目指し引き続き積極的な投資を実施する。

配当は現時点では20円/株の予定。予想配当性向は31.5%。

前述の通り同社は持続的な成長を可能とする内部留保とのバランスを勘案しながら、最低額を20円/株とした安定配当をベースに、連結配当性向35%を目安とした業績連動配当を実施することを基本方針としている。

18年3月期の配当実績は安定配当20円/株、業績連動配当3円/株の合計23円/株、配当性向は36.4%。

|

| 中期経営基本計画 |

|

さらなる成長と持続的な企業価値の向上を目指し、2019年3月期を初年度とし、2021年3月期を最終年度とする「中期経営基本計画」を策定し推進中である。

(1)中期経営基本計画の概要

前中期計画(2015年4月から2018年3月)では、グローバル展開において世界を5つの地域に分け、地域ごとに地産地消のビジネスを推進することにより、それぞれが事業としての自立を見据えた「世界に5つのTOA」を目指してきた。また、ビジネスのあり方として「ハードからサービスへ」の変革を掲げ、製品の供給に留まらず、付帯するソフトウェアやサービスなどを付加したソリューション型ビジネスを強化し、顧客に新しい価値の創造・提供が可能なビジネスモデルへの変革を推進してきた。

今回の中期計画においては、「世界に5つのTOA」と「ハードからサービスへの変革」に加え、「お客さまにとってのOnly 1」を目指すとともに、「お客さまとのつながり」をより一層強め、各地域・市場ごとに異なる顧客の様々な課題を、「音の報せる力」を強みとする専門メーカーである同社ならではの視点で「安心」、「信頼」、「感動」の価値へと変えることを目指している。

◎具体的な取り組み

これまで進めてきた「ハードからサービスへ」の変革の成果を、商品のIoT対応と顧客に密着した営業およびエンジニアリング体制を通じて、モノ・ヒト両面で顧客とのつながりを実現する。

建築市場全般での大きな成長が期待しにくい中、顧客に対して同社ならではの付加価値を提供し、価格競争からは一線を引いた収益性の高いビジネス展開を目指している。

加えて商品を継続的に安心して使用できる環境を整備するとともに、顧客の運用に応じて、常に最適なソリューションの創造・提供が可能なビジネスの展開を進める。

また、各地域でのマーケティング機能を強化させ、それぞれの市場ニーズに応えた商品開発の更なる加速と販路の拡充により、それぞれが事業体として自立した「世界に5つのTOA」を実現する。

(2)中期計画数値目標

数値目標は以下の通り。 (2)中期計画数値目標

数値目標は以下の通り。

積極的な投資を実施しながら以下に示す地域別および分野別事業戦略を遂行し、過去最高の売上・利益更新を目指している。

(3)事業戦略

①地域戦略

<日本地域>

顧客に密着した営業およびエンジニアリング体制を構築し、つながるビジネスモデルで利益を生み出す仕組みを目指す。多言語放送サービスや避難誘導システムなど新商品の投入により商品ラインアップを拡充し、多様なニーズに対応するシステムを実現する。

また、自社商品に人工知能や機械学習能力を搭載し、高度なデータ分析で多様化するニーズに対応する。

具体的には、Google Cloud Platformと連携し、同社のカメラやレコーダーに、人の目や脳の代わりになる新たな機能の搭載を目指している。

加えて、カメラやレコーダーに人工知能や機械学習能力を搭載し映像によるセンシング技術の活用にも取り組む。

工場や遠隔地設備の事前自動検知や河川の水位上昇の自動警戒などを想定している。

<アジア・パシフィック地域>

開発、生産、販売の機能を持つ強みを活かし、地域商品を軸とした地産地消ビジネスを加速する。

同地域においては、イスラム教礼拝堂「モスク」での放送設備シェアが高く、毎年安定的な売上が確保できている。

交通インフラ市場への仕様活動を進める他、地域商品の拡販に注力する。

アジア大会の実績によりブランド力が大幅に向上し、同様のスタジアム案件の受注も進んでいる。

<欧州・中東・アフリカ地域>

非常用放送システムの販売が好調で、アフリカのサブサハラ地域の販路拡大も進んでいる。

今後はドイツ、フランスを中心にIPインターカムや非常用放送システムの拡販に取り組んでいく。

<アメリカ地域>

市場調査活動から生まれた新マイクシステムを新規開拓市場へ提案している。

ターゲット市場である会議システム、商業施設・店舗のBGMシステム、教育市場に対し新商品を継続的に投入するほか、交通インフラ市場においては受注した案件の確実な納入とアフターマーケット需要の獲得に注力する。

<中国・東アジア地域>

新規流通開拓が順調に推移し販売が拡大している。

交通インフラ市場や学校市場への開拓・拡大を進めるとともに、Webを活用した販売や価格的な流通戦略、販促活動を実行していく。

積極的な投資を実施しながら以下に示す地域別および分野別事業戦略を遂行し、過去最高の売上・利益更新を目指している。

(3)事業戦略

①地域戦略

<日本地域>

顧客に密着した営業およびエンジニアリング体制を構築し、つながるビジネスモデルで利益を生み出す仕組みを目指す。多言語放送サービスや避難誘導システムなど新商品の投入により商品ラインアップを拡充し、多様なニーズに対応するシステムを実現する。

また、自社商品に人工知能や機械学習能力を搭載し、高度なデータ分析で多様化するニーズに対応する。

具体的には、Google Cloud Platformと連携し、同社のカメラやレコーダーに、人の目や脳の代わりになる新たな機能の搭載を目指している。

加えて、カメラやレコーダーに人工知能や機械学習能力を搭載し映像によるセンシング技術の活用にも取り組む。

工場や遠隔地設備の事前自動検知や河川の水位上昇の自動警戒などを想定している。

<アジア・パシフィック地域>

開発、生産、販売の機能を持つ強みを活かし、地域商品を軸とした地産地消ビジネスを加速する。

同地域においては、イスラム教礼拝堂「モスク」での放送設備シェアが高く、毎年安定的な売上が確保できている。

交通インフラ市場への仕様活動を進める他、地域商品の拡販に注力する。

アジア大会の実績によりブランド力が大幅に向上し、同様のスタジアム案件の受注も進んでいる。

<欧州・中東・アフリカ地域>

非常用放送システムの販売が好調で、アフリカのサブサハラ地域の販路拡大も進んでいる。

今後はドイツ、フランスを中心にIPインターカムや非常用放送システムの拡販に取り組んでいく。

<アメリカ地域>

市場調査活動から生まれた新マイクシステムを新規開拓市場へ提案している。

ターゲット市場である会議システム、商業施設・店舗のBGMシステム、教育市場に対し新商品を継続的に投入するほか、交通インフラ市場においては受注した案件の確実な納入とアフターマーケット需要の獲得に注力する。

<中国・東アジア地域>

新規流通開拓が順調に推移し販売が拡大している。

交通インフラ市場や学校市場への開拓・拡大を進めるとともに、Webを活用した販売や価格的な流通戦略、販促活動を実行していく。

主要市場である日本市場では収益性向上を目指してビジネスの「サービス化」を進める。

海外はスケールアップを第一義に、「アジア・パシフィック地域」、「欧州・中東・アフリカ地域」を重視して営業活動を進めていく。

主要市場である日本市場では収益性向上を目指してビジネスの「サービス化」を進める。

海外はスケールアップを第一義に、「アジア・パシフィック地域」、「欧州・中東・アフリカ地域」を重視して営業活動を進めていく。

音響分野は世界5地域の全てで、映像分野は防犯システムなど安全・安心ソリューションを中心に日本で展開。

鉄道分野では、鉄道車両の音響および映像システムを全世界で展開。

鉄道分野においては、受注案件の確実な納入と、グループ内資産の共有・活用により利益拡大を目指す。

新規の車両製造に対するシステム提案から、アフターマーケット売上の獲得で収益基盤を固める。

③投資

新たな価値を生み出していくための投資を積極的に実施する。

「ITインフラの構築」

ソリューション型ビジネスに対応した情報システムの基盤整備など、ITインフラの構築を進める。

「生産性の向上」

生産設備の増強やロボットの活用など、生産性の向上を図る。

「新たな価値共創の場を建設」

研究開発拠点である「宝塚事業場」(兵庫県宝塚市)を再開発し、約2万1千m2の敷地内に研究開発棟を新設し、ビジネス創造の新たな拠点となる「ナレッジスクエア」の建設に着手した。

研究開発機能をより強化するとともに、すべてのステークホルダーとの「つながりの場」を創出することで、共に新しい価値を創りだすことが目的である。

加えて、ワークスタイルを変革することで従業員の生き生きとした活動を促し同社が注力する「働き方改革」にも寄与すると考えている。

「ナレッジスクエア」では、自然光を活用した照明設備や断熱対策による冷暖房の効率化、ソーラーパネルの活用や雨水の再利用等、地球環境保全に配慮している。

2020年12月の完成予定で、オープンイノベーションやアライアンスを通じた新たな価値の創造に取り組み、グループの成長を牽引するものと期待している。

「グローバル開発本部の設置」

世の中の流れをいち早く捉え、グローバルな視点で新たな市場価値や文化の創造を推進する。

「人材育成」

持続的な企業価値の向上を実現していくためには、その趣旨を従業員に浸透させることで、自らビジョンを考え、主体性をもって行動できる人材を育成していくことが重要と考えている。

そのため「人材育成」に重点投資を行い、企業価値へ共感する人材の積極的採用、従業員が自身のキャリアを描くことのできる複線型人事制度の導入、多様性を活かす評価制度への取組みなどを推進する。

音響分野は世界5地域の全てで、映像分野は防犯システムなど安全・安心ソリューションを中心に日本で展開。

鉄道分野では、鉄道車両の音響および映像システムを全世界で展開。

鉄道分野においては、受注案件の確実な納入と、グループ内資産の共有・活用により利益拡大を目指す。

新規の車両製造に対するシステム提案から、アフターマーケット売上の獲得で収益基盤を固める。

③投資

新たな価値を生み出していくための投資を積極的に実施する。

「ITインフラの構築」

ソリューション型ビジネスに対応した情報システムの基盤整備など、ITインフラの構築を進める。

「生産性の向上」

生産設備の増強やロボットの活用など、生産性の向上を図る。

「新たな価値共創の場を建設」

研究開発拠点である「宝塚事業場」(兵庫県宝塚市)を再開発し、約2万1千m2の敷地内に研究開発棟を新設し、ビジネス創造の新たな拠点となる「ナレッジスクエア」の建設に着手した。

研究開発機能をより強化するとともに、すべてのステークホルダーとの「つながりの場」を創出することで、共に新しい価値を創りだすことが目的である。

加えて、ワークスタイルを変革することで従業員の生き生きとした活動を促し同社が注力する「働き方改革」にも寄与すると考えている。

「ナレッジスクエア」では、自然光を活用した照明設備や断熱対策による冷暖房の効率化、ソーラーパネルの活用や雨水の再利用等、地球環境保全に配慮している。

2020年12月の完成予定で、オープンイノベーションやアライアンスを通じた新たな価値の創造に取り組み、グループの成長を牽引するものと期待している。

「グローバル開発本部の設置」

世の中の流れをいち早く捉え、グローバルな視点で新たな市場価値や文化の創造を推進する。

「人材育成」

持続的な企業価値の向上を実現していくためには、その趣旨を従業員に浸透させることで、自らビジョンを考え、主体性をもって行動できる人材を育成していくことが重要と考えている。

そのため「人材育成」に重点投資を行い、企業価値へ共感する人材の積極的採用、従業員が自身のキャリアを描くことのできる複線型人事制度の導入、多様性を活かす評価制度への取組みなどを推進する。

|

| 竹内一弘社長に聞く |

|

竹内社長に同社の特長・強み、それらを更に磨き上げるための取り組み、中期経営基本計画のポイント、株主・投資家へのメッセージなどを伺った。

Q:「社長が考える自社の強みや特長を教えてください。」

A:「当社は1934年の創業以来、音響の専門メーカーとして「音」に特化し、世界初、日本発という冠が付くオリジナリティあふれる商品を開発してきた。マーケットが求めるものを作るだけでは不十分で、お客様が考える以上のもの、お客様が感動するものを生み出すことを常に目指しているが、これを実現可能な点が当社最大の強みである。」

当社は1934年の創業以来、音響の専門メーカーとして「音」に特化し、世界初、日本発という冠が付くオリジナリティあふれる商品を開発してきた。

生産に関してもライン生産方式による大量生産ではなく、1人または少数の作業者チームで、製品の組立工程を完成まで受け持つ「セル生産方式」を一貫して行っている。

セル生産方式には、幅広い製品ラインアップを有する当社にとっては多品種少量生産に適している、仕掛り在庫が圧縮できる、生産変動への適応力が高いといったメリットがあるが、それと同等に、生産スタッフの「音」のプロフフェッショナルとしてのモチベーション向上という点も見逃せない。

当社ではマーケットが求めるものを作るだけでは不十分で、お客様が考える以上のもの、お客様が感動するものを生み出すことを常に目指しているが、これを実現可能な点が当社最大の強みである。

Q:「では、その強みを更にブラッシュアップするための取り組みをお聞かせください。」

A:「開発に際し自分の頭の中で考えるだけでなく、とにかく現場に行くこと。現場に行ってお客様が求める以上の何かヒントを見つけて開発につなげることを重視している。また、「全員営業・全員開発」を掲げ、管理部門も含めて新しいモノづくり、多面的な展開に取り組んできた結果、意識の変化が目に見えるようになってきた。

ビジネス創造の新たな拠点となるナレッジスクエアも、当社の強みを磨き上げるために大きな役割を果たすこととなるだろう。」

入社以来営業畑が中心だった私は、社長就任の1年前、2016年4月に開発本部長の任に付いた際に、営業の経験を元に開発スタッフに伝えたのは「開発にあたっては常に正・反・合を銘じよ。」ということだった。

当社の開発スタッフはまじめで、音響のプロフェッショナルとしての誇りも高い。これは当社の大きな良さでもあるのだが、そのため製品作りにおいてはややもすれば徹底した機能充実と高品質を追求しがちだが、それだとコストが合わず結果的にお客様が望む商品とならない場合も多々ある。

そこで、「自分が考える『正』とは相対する『反』の中にお客様の求める『合』がありうる。」、「その『合』を見つけるにはとにかく現場に行くこと。現場に行ってお客様が求める以上の何かヒントを見つけて開発につなげることだ。」

という事を繰り返し、繰り返し言い続けてきた。

その甲斐あってそうした意識は開発部門に着実に浸透しており、様々な場で意識の変化が目に見えるようになってきた。

17年に社長に就任してからは「全員営業・全員開発」を掲げ、管理部門も含めて新しいモノづくり、多面的な展開に取り組んでいる。

現在では営業と開発が一緒にお客様の元へ足を運ぶ回数も飛躍的に増え、大きな手ごたえを感じている。

加えて、ビジネス創造の新たな拠点となる2020年12月完成予定の「ナレッジスクエア」も、当社の強みを磨き上げるための大きな役割を果たすこととなるだろう。

オープンフロア、フリーアドレスで極めて自由な空気の中、社内だけでなく社外の方々とも活発に交流しながら豊かな発想、アイデアによってお客様に驚きや感動を与えることのできる商品開発が進んでいくことを期待している。

Q:「続いて営業についてはどんなお考えを持ち、取り組みを進めていますか?」

A:「国内市場が大きく成長することは期待しにくい中で現在の高いシェアを維持しつつ、利益を伸ばしていくには何をすべきかが当社の営業が面している課題だ。まず地域密着営業という当社の強みを活かして、お客様との関係性を一段と強化する。そうした中で、IoTの利用など、単品販売ではない付加価値の高いビジネスを追求する。また、防災行政無線における強力な競争優位性を活かし、さらに多くの自治体への採用を働きかけていく。」

開発体制改革に次いで取り組んでいるのが営業改革だ。

今後東京、大阪で様々な大型イベントは控えているものの、我が国の建築市場が大きく成長することは期待しにくい。

そうした中で現在の高いシェアを維持しつつ、利益を伸ばしていくには何をすべきかが当社の営業が面している課題だ。

まず地域密着営業という当社の強みを活かして、お客様(エンドユーザー)との関係性を一段と強化する。お客様への訪問回数は以前の倍以上になっている。

そうした中で、IoTを利用した従来にはなかったサービスや業務用放送設備の更に有効な活用方法を提案するなど、単品販売ではない付加価値の高いビジネスを追求していく。

また、防災行政無線における次世代型スピーカーを軸とした総合提案が可能な当社は、この分野において強力な競争優位性を有しており、さらに多くの自治体への採用を働きかけていく。

Q:「続いて前中期計画の振り返りと、今回の中期計画での重点ポイントをお聞かせください。」

A:「前中期計画は残念ながら数値目標は未達となってしまった。現地で望まれる商品を見つけることができたか否かで地域間での格差が生じてしまったことがその大きな要因だった。そうした反省を踏まえ、今回の中計ではアジア・パシフィックと欧州・中東・アフリカを注力市場と位置付け、メリハリの利いた活動を展開する。また中長期的には、全世界120か国のスケールで非常用放送設備を販売している当社の強みを活かし、全世界で受け入れられる商品を開発し、更にグローバル化を進めていきたい。それができるのは、専業メーカーである当社ならではだと考えている。」

前中期計画は残念ながら数値目標は未達となってしまった。「世界に5つのTOA」を掲げ、5つの地域それぞれを可能な限り伸長させようとしたが、きちんと結果が出せた地域と、そうでないところが出てしまった。

アジア・パシフィックのように、マーケットのニーズを的確に掴むことができたところは大きく伸ばすことができたが、アメリカのように代理店制度との兼ね合いの中で売れる商材を見つけられなかった地域は低迷した。

そうした反省を踏まえ、今回の中計では「アジア・パシフィック」と「欧州・中東・アフリカ」を注力市場と位置付け、メリハリの利いた活動を展開する。

アジア・パシフィックにおいては、既に「トランペットスピーカーのTOA」として知名度が高いインドネシアではさらに一段ハイエンドなスピーカーの大規模商業施設や公共施設への採用を推進する。

ベトナム、タイなどは既に十分にシェアを有しているが、更なるシェアアップを図る。

音響やPAの普及がこれからのフィリピン、ミャンマー、カンボジアなどではまさに市場開拓に取り組んでいく。

欧州・中東・アフリカでは、欧州の市場拡大と合わせ、サブサハラ地域の販売拡大を進める。欧州・中東・アフリカのシェアは7~8%程度であり伸び代はまだまだ大きい。また、一国一代理店制度、代理店網の構築、現法設立など国や地域の特性を考慮して、市場開拓を進めていく。

当社は「世界No.1のPAメーカーになる」をビジョンに掲げグローバルで活動を展開しているが、全世界120か国のスケールで非常用放送設備を販売しているのは当社のみで、それぞれの国や地域の事情を把握している点は大きな強みだ。

この強みを活かし、全世界で受け入れられる商品を開発し、更にグローバル化を進めていきたい。それができるのは、専業メーカーである当社ならではだと考えている。

Q:「では、現在の御社の課題は何でしょうか?」

A:「新たなマーケットを自ら作り出していくビジネスデザイン力の強化が最大の課題と考えている。モノ・ヒト両面で顧客とのつながりを実現し、どんなニュービジネスが構築できるか?意識と行動の改革を更に進めるとともに、ナレッジスクエアを利用したアライアンスやオープンイノベーションにも積極的に取り組み結果を残していく。」

当社ビジョン実現のために必要な要素のうち、技術とエンジニアリングについては十分に力が備わっているが、新たなマーケットを自ら作り出していく「ビジネスデザイン力」の強化が最大の課題と私は考えている。

中期経営基本計画の中でも述べているが、「ハードからサービスへ」の変革の成果を、商品のIoT対応と顧客に密着した営業およびエンジニアリング体制を通じて、モノ・ヒト両面で顧客とのつながりを実現し、どんなニュービジネスが構築できるか?

スピード感をもってこれを実現していくことが社長の私の最大のミッションと認識している。

そのためには先程申し上げたような意識と行動の変革を更に進めるとともに、ナレッジスクエアを活用したアライアンスやオープンイノベーションにも積極的に取り組み結果を残していく。

Q:「では最後に株主や投資家へのメッセージをお願いいたします。」

A:「これからも経営の軸に成長を据え、いつまでも成長し続ける会社を目指していく。現在は今後の成長に向けた研究開発や人材の獲得など積極的な投資を行っており、中計で掲げている21年3月期 売上高530億円、営業利益43億円は何としてでも達成させたい。加えて、当社は音好き音楽好きな生真面目な社員が集まり楽しく仕事をしている会社であるという事も是非知って頂きたい。」

今年創業85年を迎える当社だが、これからも経営の軸に「成長」を据え、いつまでも成長し続ける会社を目指していく。

一方配当については最低額を20円/株とした安定配当をベースに連結配当性向35%を目安とした業績連動配当を実施することを基本方針としており、株主の皆様にもしっかりと還元を行っていく。

株主や投資家の皆様が注視するROEについては、数年前は8%近辺にあったが前期は5%レベルであることを不満に思われるかもしれないが、現在は今後の成長に向けた研究開発や人材の獲得など積極的な投資を行っているためである。

当面は売上・利益の絶対額を増大させることを重視しており、中計で掲げている売上高530億円、営業利益43億円は何としてでも達成させたい。その後は上場企業としてROE8%は当然実現させなければならない水準であると考えており、各種施策にも取り組んでいく。この点は是非ご理解いただきたい。

こうした業績や財務・配当に関する点に加えて私が株主や投資家の皆さんに是非知って頂きたいのが、当社は音好き・音楽好きが集まり楽しく仕事をしている会社だという点だ。

当社では「機器ではなく、音を買っていただく」という考え方が浸透しており、「いかにいい音を届けるか」を全社員が意識している。加えて社員が大変真面目であるという点も当社の特長だ。

昨年夏の関西国際空港の台風被害の際は翌日には駆けつけて修理を行い、感謝を頂いた。

また、当社は多くの代理店様から高い評価を頂いているのだが、その理由が技術力やエンジニアリング力の高さというだけでなく、頼まれたら断らない生真面目さであるという点は、私が当社社員を大変誇りに思うところでもある。

こういう当社を是非長い目で応援していただきたい。

|

|

| <参考:コーポレート・ガバナンスについて> |

◎コーポレート・ガバナンス報告書

最終更新日:2018年11月15日

<基本的な考え方>

当社では、株主・顧客・取引先・従業員等のステークホルダーに対して、遵法性が確保された健全かつ透明性の高い企業経営を実践することにより、長期的・継続的に企業価値を増大させることを経営上のもっとも重要で恒久的な課題のひとつとして位置づけています。コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、各ステークホルダーへのアカウンタビリティー(説明責任)の重視と充実、迅速かつ適切なディスクロージャー(情報開示)等の実践に積極的に取り組んでまいります。 ◎コーポレート・ガバナンス報告書

最終更新日:2018年11月15日

<基本的な考え方>

当社では、株主・顧客・取引先・従業員等のステークホルダーに対して、遵法性が確保された健全かつ透明性の高い企業経営を実践することにより、長期的・継続的に企業価値を増大させることを経営上のもっとも重要で恒久的な課題のひとつとして位置づけています。コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、各ステークホルダーへのアカウンタビリティー(説明責任)の重視と充実、迅速かつ適切なディスクロージャー(情報開示)等の実践に積極的に取り組んでまいります。

|

| 本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。 本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。 投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) 2025 Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved. |