独立系油圧機器国内最大手企業。油圧技術をベースに、「四輪車」、「二輪車」、「建設機械」、「産業車両」、「航空機」、「鉄道」、「特装車両」など幅広い分野で製品や技術を提供している。

四輪車用ショックアブソーバで国内シェア46%、グローバルシェア14%など、多くの製品で高いシェアを有する。

【2-1 沿革】

1919年11月に発明家であり創業者である萱場資郎が開設した「萱場発明研究所」がルーツ。

1927年1月に個人経営の萱場製作所を創業し、航空機用油圧緩衝脚、カタパルト等を製作した。

1935年3月に株式会社萱場製作所を創立。

第二次世界大戦終結後、1956年6月に製品の販売・サービスを目的に萱場オートサービス㈱を設立。

1959年10月には東京証券取引所に株式を上場した。

1974年7月、米国にKYB Corporation of Americaを設立し、北米の市販市場へ進出。この後、積極的にアジア、ヨーロッパなど海外市場へ進出する。

1985年10月に商号をカヤバ工業株式会社に変更。

2015年10月にはブランドイメージをより強固にすることを目的に、商号をカヤバ工業株式会社からKYB株式会社に変更した。

【2-2 企業理念・経営理念】

◎ロゴ

2015年に商号を「カヤバ工業株式会社」から「KYB株式会社」に変更した意図にあるように、同社ではKYBブランドをグローバルベースでより強固なものとしたいと考えている。

そのため、下記のように「KYB」のロゴにもその意味、想いを込めている。

(ロゴに込めた意味)

心地よい日差しと植物の伸びやかな成長そして時代の風にしなやかに対応するイメージを表現しています。Bには液圧を象徴するデザインを付加し、斜体文字によりスピード感、先進性、成長性、革新性を表わしています。

(カラー)

愛、情熱、熱意等の意味を表わす「赤」。太陽の暖かさ、熱さと生命を育む力強さが時代を切り開くイメージを与えます。「KYBレッド」とお呼びください。

(同社WEBSITEより)

◎KYBブランドステートメント

精緻な品質や確かな技術という製品の特性をステートメントで表現している。

一般生活者や取引先へ確かな品質を提供することが、ステークホルダーの「Advantage(優位性)」につながるだけでなく、確かな品質によって社員の一人ひとりが世の中を変えていくことを実感できる、モノづくりの喜びが社員の「Advantage(長所)」ともなるという意味が込められている。

◎経営理念

人々の暮らしを安全・快適にする技術や製品を提供し、社会に貢献するKYBグループとして、下記の経営理念、経営ビジョンを掲げている。

【2-3 同社を取り巻く環境】

(1)市場環境

【2-3 同社を取り巻く環境】

(1)市場環境

同社の業績に大きな影響を及ぼすのは、自動車市場と建設機械市場。

同社では2市場の現在及び今後についてそれぞれ以下のように認識している。

①自動車市場

自動車の世界需要は、東南アジアをはじめとした新興国が牽引し微増の見込み。

自動車の世界需要は、東南アジアをはじめとした新興国が牽引し微増の見込み。

国内自動車販売は一定量の需要が見込めるが、米国との貿易赤字解消交渉の影響は不透明。

国内自動車販売は一定量の需要が見込めるが、米国との貿易赤字解消交渉の影響は不透明。

市販市場は新興国中心に拡大見込み。

市販市場は新興国中心に拡大見込み。

同社は新車用ショックアブソーバ(SA)を、Tier1として自動車メーカーに直接供給しているほか、アフターマーケット向けにも代理店などを通じて部品商、修理工場などに供給している。

同社では前者を「OEM」、後者を「市販」と呼んでいる。

アジア、中東などでは日本車の人気が高く、市販市場は同社にとって重要なマーケットである。

②建設機械市場

②建設機械市場

中国市場は、全国的なインフラ需要の高まりと更新需要により活況。

中国市場は、全国的なインフラ需要の高まりと更新需要により活況。

欧米市場は、都市型建機としてのミニショベル需要が好調。

欧米市場は、都市型建機としてのミニショベル需要が好調。

インド市場はインフラ投資旺盛で成長持続。

インド市場はインフラ投資旺盛で成長持続。

6t以上のショベルカーは高需要が継続、6t未満に関しては堅調な市場拡大が続くと会社側では見ている。

(2)競合状況

①AC事業

(2)競合状況

①AC事業

国内では、ホンダが33.4%の株式を保有するショーワ(7274、東証1部)、日立のグループ会社である日立オートモーティブ(非上場)などが競合となる。

グローバルでは独・Sachs、米・Tennecoなど。Sachs社は歴史も古く、欧州系自動車メーカーとの関係が深い。

市販市場の同社シェアは約2割弱。国内ではトキコ(日立製作所がM&Aし非上場。現在は日立オートモーティブの一ブランド)、グローバルではMonroe(Tennecoの市販ブランド)など。

二輪車用ショックアブソーバではホンダとの関係が深いショーワ、ステアリングではジェイテクト(6473、東証1部)、日本精工(6471、東証1部)等と競っている。

②HC事業

同社で最も売り上げ比率が高いパーツであるシリンダでは、中国メーカーなどが力を伸ばしている。

同社が高い技術力を有するコントロールバルブでは、ナブテスコ(6268、東証1部)など、走行モータではナブテスコ、不二越(6474、東証1部)などが競合である。

また日本の最大手建設機械メーカーは多くのパーツを内製化している。

【2-4 事業内容】

(1)セグメント

【2-4 事業内容】

(1)セグメント

事業セグメントは四輪車用・二輪車用油圧緩衝器、パワーステアリング等で構成される「AC事業」、建設機械向けを中心とした産業用油圧機器からなる「HC事業」、コンクリートミキサ車など特装車両、航空機向け機器、免震・制振用オイルダンパー、電子機器などを取り扱う「その他」の3つ。

①AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業

①AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業

四輪車用油圧緩衝器、二輪車用油圧緩衝器、四輪車用油圧機器、その他製品で構成されている。

<主要製品>

◎四輪車

(ショックアブソーバ)

<主要製品>

◎四輪車

(ショックアブソーバ)

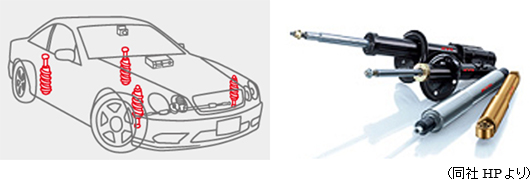

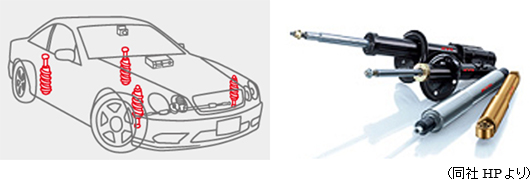

車体の振動を吸収する役割を持つ製品で、スプリングを伴い、車体とタイヤの間に取り付けられている。

自動車には、乗り心地や操縦安定性を向上させる機構である「サスペンション」が搭載されている。

サスペンションの機能は主に路面の凹凸を車体に伝えない緩衝装置としての機能と、車輪、車軸の位置を決め、車輪を路面に対して押さえつける機能の2つがある。

基本的には、車軸の位置決めを行うサスペンションアーム、車重を支えて衝撃を吸収するスプリング、スプリングの振動を減衰するショックアブソーバ(ダンパ)で構成される。

自動車は路面の凸凹からくる衝撃に対しスプリングを縮めることで吸収するが、スプリングの特性上、一旦収縮したスプリングは元の位置に戻ろうと反発する。

特にスプリングの上端にはボディー、下端には重量のあるタイヤやブレーキなどを含むサスペンションがつながっており、スプリングは慣性力により元の位置に戻る以上に伸び、縮みを繰り返してしまう。

この余分な揺れをできるだけ早く抑え、車体を安定させるのがショックアブソーバの役割である。

ショックアブソーバが適切に機能している車両は、

スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保

スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保

ブレーキ性能が向上

ブレーキ性能が向上

コーナリングがスムーズ

コーナリングがスムーズ

など、快適な運転を実現することができる。

スプリングの縮みや伸びの作動を制御し、振動を抑える働きをする力のことを「減衰力」というが、この「減衰力」を作り出すのに大きな役割を果たしているのが、同社が創業以来培い、磨き上げてきた「油圧技術」である。

ショックアブソーバ本体筒にはオイルが入っていて、その筒の中をピストンが移動する。

ピストンには穴があけられており、揺れと合わせピストンが移動する時に穴を通過するオイルの抵抗が「減衰力」となる。また、車体の揺れの度合い、速さなどによりピストンが移動するスピードが変化するが、ピストン移動速度が速いほど「減衰力」は大きくなる。これを「減衰力特性」という。

優れた技術に支えられた同社のショックアブソーバは世界中の多くの自動車メーカーに評価され、後述するように高いシェアに繋がっている。

また、ショックアブソーバは走行距離や経年により劣化し、その機能が低下するため、通常は初年度登録から5年以上、または走行距離10万km以上で交換が必要と言われている。

この交換需要=市販市場も同社にとっては大きな事業機会となっている。

(ステアリング)

自動車の「走る」、「曲がる」、「止まる」という基本機能の一つの「曲がる機能」を分担するのがステアリング装置。

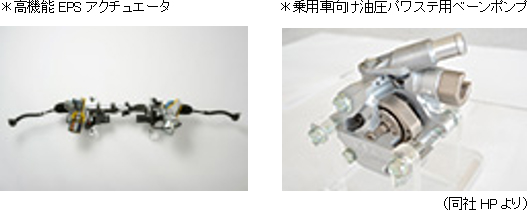

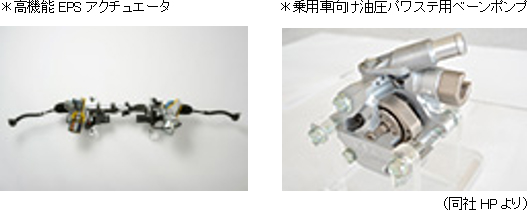

ドライバーが行うハンドルの回転を、油圧式のパワーアシストユニットでサポートし、タイヤを操舵する「油圧式ステアリング(PS)」と、ハンドルの回転を、モータ、コントローラ、トルクセンサ等からなる電動タイプのパワーアシストユニットでサポートし、タイヤを操舵する「電動ステアリング(EPS)」がある。

「PS」は、油圧の力により、わずかな操作でのステアリング操作が可能で、危険回避にも素早く対応できるなど安全運転に不可欠な装備。

一方、バッテリーを動力源とした「EPS」電動タイプは、自動車のエンジンを動力源とした「PS」に比べ、自動車の燃費を向上させることができる。

◎二輪車

(サスペンション)

◎二輪車

(サスペンション)

路面のコンディションを問わず、車体への突き上げを最小化させ、快適性を追求している。

*リアクッションユニット

車体の姿勢を保ち、路面からの振動、衝撃を吸収することで乗り心地を向上させる。

②HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業

②HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業

産業用油圧機器、その他製品から構成されている。

<主要製品>

<主要製品>

ショベルカーなど建設機械の駆動系機構は、下の図にあるようにコントロールバルブ、ピストンポンプ、走行モータ、旋回モータ、シリンダなどの各パーツで構成されているが、各種アクチュエータ(油圧や電動モータによって,エネルギーを並進または回転運動に変換する駆動装置)を制御し、走行、旋回、アームの屈伸などの動作をスムーズに行うのが、建設機械の「頭脳」であるコントロールバルブ。

同社のコントロールバルブは、お家芸の油圧技術に電気制御を組み合わせることにより高度な制御を可能としている。

また、同社はこれらのパーツを全て製造している数少ないメーカーである。

全てのパーツを自社で製造しているため、建機メーカーに対してシステム提案ができる点が、同社の大きな競争優位性となっている。

③特装システム等(システム製品及びその他の合計)

③特装システム等(システム製品及びその他の合計)

特装車両、航空機用油圧機器、システム製品、電子機器などから構成される。

コンクリートミキサ車は、高い混錬、排出性能を誇り、国内シェアは約85%を占めている。

航空機においては、各種アクチュエータ、軽量化アキュムレータ、ホイールブレーキなど、信頼性の高い製品を提供している。

(2)顧客・商流

(2)顧客・商流

◎顧客

主要顧客は以下の通り。

このうち、グローバルベースでトヨタ製自動車の約6割には同社のショックアブソーバが搭載されているほか、日産で約3割、ホンダで約1割など、高いシェアを誇っている。

◎商流

◎商流

前述のように、新車向けOEMと、中古車向け市販という2つの商流でショックアブソーバの供給を行っている。

売上高はOEMの方が大きいものの、自社ブランドで販売をしている市販用製品は収益性も高く、同社としては今後もグローバルに拡大を狙う市場である。

同社の市販用ショックアブソーバは現在世界を走行している日米欧自動車の約9割に搭載が可能である。

このカバー率の高さを支えているのが、トヨタをはじめとした大手自動車メーカーとの強固な関係だ。

(3)グローバルネットワーク

日本を含む24か国にグループ会社48を有し、強固なグローバルネットワークを構築している。

(4)研究開発

(4)研究開発

(体制)

日本、北米、欧州、中国、タイの5極に開発拠点を設け、グローバルな最適開発・生産体制を確立している。

日本以外の開発拠点は基本的には、モデル製品の開発、性能向上・低コスト化など商品力向上のための開発を手掛け、長期的視点に立った研究開発は日本において、基礎技術研究所(神奈川県相模原市)、生産技術研究所(岐阜県可児市)2つの技術研究所を中心に取り組んでおり、独創性に優れた先行技術等の研究開発を行っている。

また、工機センター(岐阜県可児市)に生産技術研究所や各工場で培われた生産設備設計のノウハウを集約し、先進性および信頼性の向上を図った設備、治工具の内製化を強化・推進している。

また、電子技術センター(神奈川県相模原市)では、電子機器の設計・評価技術の集約を行い、開発力を高め、製品開発から試作評価、そして量産までがスムーズかつスピーディーに実施できるような体制を整えている。

製品の高機能化・システム化については、独自開発のほかに、顧客あるいは関連機器メーカーとの共同研究開発を推進しており、産学交流による先端技術開発にも積極的に取り組んでいる。

(R&D費推移)

13年3月期以降、売上高に対するR&D費の水準についての意識を高め、現在は2%程度で推移している。

(注力分野)

性能向上、高機能化・システム化への対応や軽量化・省エネ・環境負荷物質削減などエネルギーや環境問題に配慮した製品開発を進めているが、生産技術力の強化も図っている。

また、グローバル化の加速に伴い、国際感覚を身につけた人財の育成や、標準化されたマネジメントシステムの構築を含めた戦略的なグローバル生産・販売・技術体制の完成を目指している。

近年特に力を入れているのが自動運転に関連した製品開発だ。

その一つが、EPS(電子ステアリング)とショックアブソーバの統合技術。

ドライバーの技量や判断にかかわりなく、様々な路面状況でも自動的により快適、スムーズな運転を可能にする技術は自動運転車には絶対に不可欠なものと考えている。

また、「ステアリング・バイ・ワイヤ」も今後重要性が増大する技術であるとみている。

通常はステアリング操作はステアリングシャフトを通じステアリングギアボックス、タイヤへと伝達されるのに対し、

「ステアリング・バイ・ワイヤ」は、電子信号によってステアリングの操作を伝達するもの。

タイヤから伝わる振動が少ないので疲れにくく、強い横風が吹き、車体が左右に持っていかれた場合、今までのステアリングであれば運転手が意図してステアリングの操作により復元させなければならなかったが、「ステアリング・バイ・ワイヤ」であれば自動的にアジャストされるなどのメリットがある。それに加え、「ハンドルは右前」である必要がなく、デザイン、機能を含め自動車の在り方を大きく変える可能性に注目が集まっている。

実用化にはまだ課題が残るものの、独創的なEPS技術として更なるブラッシュアップを進めている。

【2-5 特長と強み】

◎様々な製品で高いシェア

四輪用ショックアブソーバのOEM供給で国内シェア46%、グローバルシェア14%のほか、建設機械用油圧機器シリンダのグローバルシェア30%、コンクリートミキサ車国内シェア85%、免震・制振用オイルダンパー国内シェア45%など、多くの製品で高いシェアを有している。

◎優れたコア技術

この高シェアは、世界最大手の地位をフォルクスワーゲンやGMと競っているトヨタ自動車における社内シェアがグローバルベースで約6割であることが示すように、同社製品に対する顧客の信頼度の高さによるものであり、この信頼のベースは創業時より100年という長い時間の中で培い、磨き上げてきた「油圧」についての優れた技術力に他ならない。

ショックアブソーバや免震・制振用オイルダンパーに代表される「振動制御技術」と、ショベルカーのコントロールバルブや電動パワーステアリングに代表される「パワー制御技術」の2つのコア技術が多くの顧客に高く評価され、様々な場面で広く用いられている。

【2-6 株主還元】

連結配当性向30%以上を目指しつつ、DOE 年率2%以上の配当を基本とすることとしている。

これにより、業績の下落局面はDOE2%による安定配当を、業績拡大局面では利益に応じた株主還元を行う。

(ロゴに込めた意味)

心地よい日差しと植物の伸びやかな成長そして時代の風にしなやかに対応するイメージを表現しています。Bには液圧を象徴するデザインを付加し、斜体文字によりスピード感、先進性、成長性、革新性を表わしています。

(カラー)

愛、情熱、熱意等の意味を表わす「赤」。太陽の暖かさ、熱さと生命を育む力強さが時代を切り開くイメージを与えます。「KYBレッド」とお呼びください。

(同社WEBSITEより)

◎KYBブランドステートメント

(ロゴに込めた意味)

心地よい日差しと植物の伸びやかな成長そして時代の風にしなやかに対応するイメージを表現しています。Bには液圧を象徴するデザインを付加し、斜体文字によりスピード感、先進性、成長性、革新性を表わしています。

(カラー)

愛、情熱、熱意等の意味を表わす「赤」。太陽の暖かさ、熱さと生命を育む力強さが時代を切り開くイメージを与えます。「KYBレッド」とお呼びください。

(同社WEBSITEより)

◎KYBブランドステートメント

精緻な品質や確かな技術という製品の特性をステートメントで表現している。

一般生活者や取引先へ確かな品質を提供することが、ステークホルダーの「Advantage(優位性)」につながるだけでなく、確かな品質によって社員の一人ひとりが世の中を変えていくことを実感できる、モノづくりの喜びが社員の「Advantage(長所)」ともなるという意味が込められている。

◎経営理念

人々の暮らしを安全・快適にする技術や製品を提供し、社会に貢献するKYBグループとして、下記の経営理念、経営ビジョンを掲げている。

精緻な品質や確かな技術という製品の特性をステートメントで表現している。

一般生活者や取引先へ確かな品質を提供することが、ステークホルダーの「Advantage(優位性)」につながるだけでなく、確かな品質によって社員の一人ひとりが世の中を変えていくことを実感できる、モノづくりの喜びが社員の「Advantage(長所)」ともなるという意味が込められている。

◎経営理念

人々の暮らしを安全・快適にする技術や製品を提供し、社会に貢献するKYBグループとして、下記の経営理念、経営ビジョンを掲げている。

【2-3 同社を取り巻く環境】

(1)市場環境

同社の業績に大きな影響を及ぼすのは、自動車市場と建設機械市場。

同社では2市場の現在及び今後についてそれぞれ以下のように認識している。

①自動車市場

【2-3 同社を取り巻く環境】

(1)市場環境

同社の業績に大きな影響を及ぼすのは、自動車市場と建設機械市場。

同社では2市場の現在及び今後についてそれぞれ以下のように認識している。

①自動車市場

自動車の世界需要は、東南アジアをはじめとした新興国が牽引し微増の見込み。

自動車の世界需要は、東南アジアをはじめとした新興国が牽引し微増の見込み。

国内自動車販売は一定量の需要が見込めるが、米国との貿易赤字解消交渉の影響は不透明。

国内自動車販売は一定量の需要が見込めるが、米国との貿易赤字解消交渉の影響は不透明。

市販市場は新興国中心に拡大見込み。

同社は新車用ショックアブソーバ(SA)を、Tier1として自動車メーカーに直接供給しているほか、アフターマーケット向けにも代理店などを通じて部品商、修理工場などに供給している。

同社では前者を「OEM」、後者を「市販」と呼んでいる。

アジア、中東などでは日本車の人気が高く、市販市場は同社にとって重要なマーケットである。

市販市場は新興国中心に拡大見込み。

同社は新車用ショックアブソーバ(SA)を、Tier1として自動車メーカーに直接供給しているほか、アフターマーケット向けにも代理店などを通じて部品商、修理工場などに供給している。

同社では前者を「OEM」、後者を「市販」と呼んでいる。

アジア、中東などでは日本車の人気が高く、市販市場は同社にとって重要なマーケットである。

②建設機械市場

②建設機械市場

中国市場は、全国的なインフラ需要の高まりと更新需要により活況。

中国市場は、全国的なインフラ需要の高まりと更新需要により活況。

欧米市場は、都市型建機としてのミニショベル需要が好調。

欧米市場は、都市型建機としてのミニショベル需要が好調。

インド市場はインフラ投資旺盛で成長持続。

6t以上のショベルカーは高需要が継続、6t未満に関しては堅調な市場拡大が続くと会社側では見ている。

インド市場はインフラ投資旺盛で成長持続。

6t以上のショベルカーは高需要が継続、6t未満に関しては堅調な市場拡大が続くと会社側では見ている。

(2)競合状況

①AC事業

国内では、ホンダが33.4%の株式を保有するショーワ(7274、東証1部)、日立のグループ会社である日立オートモーティブ(非上場)などが競合となる。

グローバルでは独・Sachs、米・Tennecoなど。Sachs社は歴史も古く、欧州系自動車メーカーとの関係が深い。

市販市場の同社シェアは約2割弱。国内ではトキコ(日立製作所がM&Aし非上場。現在は日立オートモーティブの一ブランド)、グローバルではMonroe(Tennecoの市販ブランド)など。

二輪車用ショックアブソーバではホンダとの関係が深いショーワ、ステアリングではジェイテクト(6473、東証1部)、日本精工(6471、東証1部)等と競っている。

②HC事業

同社で最も売り上げ比率が高いパーツであるシリンダでは、中国メーカーなどが力を伸ばしている。

同社が高い技術力を有するコントロールバルブでは、ナブテスコ(6268、東証1部)など、走行モータではナブテスコ、不二越(6474、東証1部)などが競合である。

また日本の最大手建設機械メーカーは多くのパーツを内製化している。

(2)競合状況

①AC事業

国内では、ホンダが33.4%の株式を保有するショーワ(7274、東証1部)、日立のグループ会社である日立オートモーティブ(非上場)などが競合となる。

グローバルでは独・Sachs、米・Tennecoなど。Sachs社は歴史も古く、欧州系自動車メーカーとの関係が深い。

市販市場の同社シェアは約2割弱。国内ではトキコ(日立製作所がM&Aし非上場。現在は日立オートモーティブの一ブランド)、グローバルではMonroe(Tennecoの市販ブランド)など。

二輪車用ショックアブソーバではホンダとの関係が深いショーワ、ステアリングではジェイテクト(6473、東証1部)、日本精工(6471、東証1部)等と競っている。

②HC事業

同社で最も売り上げ比率が高いパーツであるシリンダでは、中国メーカーなどが力を伸ばしている。

同社が高い技術力を有するコントロールバルブでは、ナブテスコ(6268、東証1部)など、走行モータではナブテスコ、不二越(6474、東証1部)などが競合である。

また日本の最大手建設機械メーカーは多くのパーツを内製化している。

【2-4 事業内容】

(1)セグメント

事業セグメントは四輪車用・二輪車用油圧緩衝器、パワーステアリング等で構成される「AC事業」、建設機械向けを中心とした産業用油圧機器からなる「HC事業」、コンクリートミキサ車など特装車両、航空機向け機器、免震・制振用オイルダンパー、電子機器などを取り扱う「その他」の3つ。

【2-4 事業内容】

(1)セグメント

事業セグメントは四輪車用・二輪車用油圧緩衝器、パワーステアリング等で構成される「AC事業」、建設機械向けを中心とした産業用油圧機器からなる「HC事業」、コンクリートミキサ車など特装車両、航空機向け機器、免震・制振用オイルダンパー、電子機器などを取り扱う「その他」の3つ。

①AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業

四輪車用油圧緩衝器、二輪車用油圧緩衝器、四輪車用油圧機器、その他製品で構成されている。

①AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業

四輪車用油圧緩衝器、二輪車用油圧緩衝器、四輪車用油圧機器、その他製品で構成されている。

<主要製品>

◎四輪車

(ショックアブソーバ)

車体の振動を吸収する役割を持つ製品で、スプリングを伴い、車体とタイヤの間に取り付けられている。

<主要製品>

◎四輪車

(ショックアブソーバ)

車体の振動を吸収する役割を持つ製品で、スプリングを伴い、車体とタイヤの間に取り付けられている。

自動車には、乗り心地や操縦安定性を向上させる機構である「サスペンション」が搭載されている。

サスペンションの機能は主に路面の凹凸を車体に伝えない緩衝装置としての機能と、車輪、車軸の位置を決め、車輪を路面に対して押さえつける機能の2つがある。

基本的には、車軸の位置決めを行うサスペンションアーム、車重を支えて衝撃を吸収するスプリング、スプリングの振動を減衰するショックアブソーバ(ダンパ)で構成される。

自動車は路面の凸凹からくる衝撃に対しスプリングを縮めることで吸収するが、スプリングの特性上、一旦収縮したスプリングは元の位置に戻ろうと反発する。

特にスプリングの上端にはボディー、下端には重量のあるタイヤやブレーキなどを含むサスペンションがつながっており、スプリングは慣性力により元の位置に戻る以上に伸び、縮みを繰り返してしまう。

この余分な揺れをできるだけ早く抑え、車体を安定させるのがショックアブソーバの役割である。

自動車には、乗り心地や操縦安定性を向上させる機構である「サスペンション」が搭載されている。

サスペンションの機能は主に路面の凹凸を車体に伝えない緩衝装置としての機能と、車輪、車軸の位置を決め、車輪を路面に対して押さえつける機能の2つがある。

基本的には、車軸の位置決めを行うサスペンションアーム、車重を支えて衝撃を吸収するスプリング、スプリングの振動を減衰するショックアブソーバ(ダンパ)で構成される。

自動車は路面の凸凹からくる衝撃に対しスプリングを縮めることで吸収するが、スプリングの特性上、一旦収縮したスプリングは元の位置に戻ろうと反発する。

特にスプリングの上端にはボディー、下端には重量のあるタイヤやブレーキなどを含むサスペンションがつながっており、スプリングは慣性力により元の位置に戻る以上に伸び、縮みを繰り返してしまう。

この余分な揺れをできるだけ早く抑え、車体を安定させるのがショックアブソーバの役割である。

ショックアブソーバが適切に機能している車両は、

ショックアブソーバが適切に機能している車両は、

スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保

スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保

ブレーキ性能が向上

ブレーキ性能が向上

コーナリングがスムーズ

など、快適な運転を実現することができる。

スプリングの縮みや伸びの作動を制御し、振動を抑える働きをする力のことを「減衰力」というが、この「減衰力」を作り出すのに大きな役割を果たしているのが、同社が創業以来培い、磨き上げてきた「油圧技術」である。

ショックアブソーバ本体筒にはオイルが入っていて、その筒の中をピストンが移動する。

ピストンには穴があけられており、揺れと合わせピストンが移動する時に穴を通過するオイルの抵抗が「減衰力」となる。また、車体の揺れの度合い、速さなどによりピストンが移動するスピードが変化するが、ピストン移動速度が速いほど「減衰力」は大きくなる。これを「減衰力特性」という。

コーナリングがスムーズ

など、快適な運転を実現することができる。

スプリングの縮みや伸びの作動を制御し、振動を抑える働きをする力のことを「減衰力」というが、この「減衰力」を作り出すのに大きな役割を果たしているのが、同社が創業以来培い、磨き上げてきた「油圧技術」である。

ショックアブソーバ本体筒にはオイルが入っていて、その筒の中をピストンが移動する。

ピストンには穴があけられており、揺れと合わせピストンが移動する時に穴を通過するオイルの抵抗が「減衰力」となる。また、車体の揺れの度合い、速さなどによりピストンが移動するスピードが変化するが、ピストン移動速度が速いほど「減衰力」は大きくなる。これを「減衰力特性」という。

優れた技術に支えられた同社のショックアブソーバは世界中の多くの自動車メーカーに評価され、後述するように高いシェアに繋がっている。

また、ショックアブソーバは走行距離や経年により劣化し、その機能が低下するため、通常は初年度登録から5年以上、または走行距離10万km以上で交換が必要と言われている。

この交換需要=市販市場も同社にとっては大きな事業機会となっている。

(ステアリング)

自動車の「走る」、「曲がる」、「止まる」という基本機能の一つの「曲がる機能」を分担するのがステアリング装置。

優れた技術に支えられた同社のショックアブソーバは世界中の多くの自動車メーカーに評価され、後述するように高いシェアに繋がっている。

また、ショックアブソーバは走行距離や経年により劣化し、その機能が低下するため、通常は初年度登録から5年以上、または走行距離10万km以上で交換が必要と言われている。

この交換需要=市販市場も同社にとっては大きな事業機会となっている。

(ステアリング)

自動車の「走る」、「曲がる」、「止まる」という基本機能の一つの「曲がる機能」を分担するのがステアリング装置。

ドライバーが行うハンドルの回転を、油圧式のパワーアシストユニットでサポートし、タイヤを操舵する「油圧式ステアリング(PS)」と、ハンドルの回転を、モータ、コントローラ、トルクセンサ等からなる電動タイプのパワーアシストユニットでサポートし、タイヤを操舵する「電動ステアリング(EPS)」がある。

「PS」は、油圧の力により、わずかな操作でのステアリング操作が可能で、危険回避にも素早く対応できるなど安全運転に不可欠な装備。

一方、バッテリーを動力源とした「EPS」電動タイプは、自動車のエンジンを動力源とした「PS」に比べ、自動車の燃費を向上させることができる。

ドライバーが行うハンドルの回転を、油圧式のパワーアシストユニットでサポートし、タイヤを操舵する「油圧式ステアリング(PS)」と、ハンドルの回転を、モータ、コントローラ、トルクセンサ等からなる電動タイプのパワーアシストユニットでサポートし、タイヤを操舵する「電動ステアリング(EPS)」がある。

「PS」は、油圧の力により、わずかな操作でのステアリング操作が可能で、危険回避にも素早く対応できるなど安全運転に不可欠な装備。

一方、バッテリーを動力源とした「EPS」電動タイプは、自動車のエンジンを動力源とした「PS」に比べ、自動車の燃費を向上させることができる。

◎二輪車

(サスペンション)

路面のコンディションを問わず、車体への突き上げを最小化させ、快適性を追求している。

◎二輪車

(サスペンション)

路面のコンディションを問わず、車体への突き上げを最小化させ、快適性を追求している。

*リアクッションユニット

車体の姿勢を保ち、路面からの振動、衝撃を吸収することで乗り心地を向上させる。

*リアクッションユニット

車体の姿勢を保ち、路面からの振動、衝撃を吸収することで乗り心地を向上させる。

②HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業

産業用油圧機器、その他製品から構成されている。

②HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業

産業用油圧機器、その他製品から構成されている。

<主要製品>

ショベルカーなど建設機械の駆動系機構は、下の図にあるようにコントロールバルブ、ピストンポンプ、走行モータ、旋回モータ、シリンダなどの各パーツで構成されているが、各種アクチュエータ(油圧や電動モータによって,エネルギーを並進または回転運動に変換する駆動装置)を制御し、走行、旋回、アームの屈伸などの動作をスムーズに行うのが、建設機械の「頭脳」であるコントロールバルブ。

同社のコントロールバルブは、お家芸の油圧技術に電気制御を組み合わせることにより高度な制御を可能としている。

また、同社はこれらのパーツを全て製造している数少ないメーカーである。

全てのパーツを自社で製造しているため、建機メーカーに対してシステム提案ができる点が、同社の大きな競争優位性となっている。

<主要製品>

ショベルカーなど建設機械の駆動系機構は、下の図にあるようにコントロールバルブ、ピストンポンプ、走行モータ、旋回モータ、シリンダなどの各パーツで構成されているが、各種アクチュエータ(油圧や電動モータによって,エネルギーを並進または回転運動に変換する駆動装置)を制御し、走行、旋回、アームの屈伸などの動作をスムーズに行うのが、建設機械の「頭脳」であるコントロールバルブ。

同社のコントロールバルブは、お家芸の油圧技術に電気制御を組み合わせることにより高度な制御を可能としている。

また、同社はこれらのパーツを全て製造している数少ないメーカーである。

全てのパーツを自社で製造しているため、建機メーカーに対してシステム提案ができる点が、同社の大きな競争優位性となっている。

③特装システム等(システム製品及びその他の合計)

特装車両、航空機用油圧機器、システム製品、電子機器などから構成される。

③特装システム等(システム製品及びその他の合計)

特装車両、航空機用油圧機器、システム製品、電子機器などから構成される。

コンクリートミキサ車は、高い混錬、排出性能を誇り、国内シェアは約85%を占めている。

航空機においては、各種アクチュエータ、軽量化アキュムレータ、ホイールブレーキなど、信頼性の高い製品を提供している。

コンクリートミキサ車は、高い混錬、排出性能を誇り、国内シェアは約85%を占めている。

航空機においては、各種アクチュエータ、軽量化アキュムレータ、ホイールブレーキなど、信頼性の高い製品を提供している。

(2)顧客・商流

◎顧客

主要顧客は以下の通り。

このうち、グローバルベースでトヨタ製自動車の約6割には同社のショックアブソーバが搭載されているほか、日産で約3割、ホンダで約1割など、高いシェアを誇っている。

(2)顧客・商流

◎顧客

主要顧客は以下の通り。

このうち、グローバルベースでトヨタ製自動車の約6割には同社のショックアブソーバが搭載されているほか、日産で約3割、ホンダで約1割など、高いシェアを誇っている。

◎商流

前述のように、新車向けOEMと、中古車向け市販という2つの商流でショックアブソーバの供給を行っている。

売上高はOEMの方が大きいものの、自社ブランドで販売をしている市販用製品は収益性も高く、同社としては今後もグローバルに拡大を狙う市場である。

同社の市販用ショックアブソーバは現在世界を走行している日米欧自動車の約9割に搭載が可能である。

このカバー率の高さを支えているのが、トヨタをはじめとした大手自動車メーカーとの強固な関係だ。

(3)グローバルネットワーク

日本を含む24か国にグループ会社48を有し、強固なグローバルネットワークを構築している。

◎商流

前述のように、新車向けOEMと、中古車向け市販という2つの商流でショックアブソーバの供給を行っている。

売上高はOEMの方が大きいものの、自社ブランドで販売をしている市販用製品は収益性も高く、同社としては今後もグローバルに拡大を狙う市場である。

同社の市販用ショックアブソーバは現在世界を走行している日米欧自動車の約9割に搭載が可能である。

このカバー率の高さを支えているのが、トヨタをはじめとした大手自動車メーカーとの強固な関係だ。

(3)グローバルネットワーク

日本を含む24か国にグループ会社48を有し、強固なグローバルネットワークを構築している。

(4)研究開発

(体制)

日本、北米、欧州、中国、タイの5極に開発拠点を設け、グローバルな最適開発・生産体制を確立している。

日本以外の開発拠点は基本的には、モデル製品の開発、性能向上・低コスト化など商品力向上のための開発を手掛け、長期的視点に立った研究開発は日本において、基礎技術研究所(神奈川県相模原市)、生産技術研究所(岐阜県可児市)2つの技術研究所を中心に取り組んでおり、独創性に優れた先行技術等の研究開発を行っている。

また、工機センター(岐阜県可児市)に生産技術研究所や各工場で培われた生産設備設計のノウハウを集約し、先進性および信頼性の向上を図った設備、治工具の内製化を強化・推進している。

また、電子技術センター(神奈川県相模原市)では、電子機器の設計・評価技術の集約を行い、開発力を高め、製品開発から試作評価、そして量産までがスムーズかつスピーディーに実施できるような体制を整えている。

製品の高機能化・システム化については、独自開発のほかに、顧客あるいは関連機器メーカーとの共同研究開発を推進しており、産学交流による先端技術開発にも積極的に取り組んでいる。

(R&D費推移)

13年3月期以降、売上高に対するR&D費の水準についての意識を高め、現在は2%程度で推移している。

(4)研究開発

(体制)

日本、北米、欧州、中国、タイの5極に開発拠点を設け、グローバルな最適開発・生産体制を確立している。

日本以外の開発拠点は基本的には、モデル製品の開発、性能向上・低コスト化など商品力向上のための開発を手掛け、長期的視点に立った研究開発は日本において、基礎技術研究所(神奈川県相模原市)、生産技術研究所(岐阜県可児市)2つの技術研究所を中心に取り組んでおり、独創性に優れた先行技術等の研究開発を行っている。

また、工機センター(岐阜県可児市)に生産技術研究所や各工場で培われた生産設備設計のノウハウを集約し、先進性および信頼性の向上を図った設備、治工具の内製化を強化・推進している。

また、電子技術センター(神奈川県相模原市)では、電子機器の設計・評価技術の集約を行い、開発力を高め、製品開発から試作評価、そして量産までがスムーズかつスピーディーに実施できるような体制を整えている。

製品の高機能化・システム化については、独自開発のほかに、顧客あるいは関連機器メーカーとの共同研究開発を推進しており、産学交流による先端技術開発にも積極的に取り組んでいる。

(R&D費推移)

13年3月期以降、売上高に対するR&D費の水準についての意識を高め、現在は2%程度で推移している。

(注力分野)

性能向上、高機能化・システム化への対応や軽量化・省エネ・環境負荷物質削減などエネルギーや環境問題に配慮した製品開発を進めているが、生産技術力の強化も図っている。

また、グローバル化の加速に伴い、国際感覚を身につけた人財の育成や、標準化されたマネジメントシステムの構築を含めた戦略的なグローバル生産・販売・技術体制の完成を目指している。

近年特に力を入れているのが自動運転に関連した製品開発だ。

その一つが、EPS(電子ステアリング)とショックアブソーバの統合技術。

ドライバーの技量や判断にかかわりなく、様々な路面状況でも自動的により快適、スムーズな運転を可能にする技術は自動運転車には絶対に不可欠なものと考えている。

また、「ステアリング・バイ・ワイヤ」も今後重要性が増大する技術であるとみている。

通常はステアリング操作はステアリングシャフトを通じステアリングギアボックス、タイヤへと伝達されるのに対し、

「ステアリング・バイ・ワイヤ」は、電子信号によってステアリングの操作を伝達するもの。

タイヤから伝わる振動が少ないので疲れにくく、強い横風が吹き、車体が左右に持っていかれた場合、今までのステアリングであれば運転手が意図してステアリングの操作により復元させなければならなかったが、「ステアリング・バイ・ワイヤ」であれば自動的にアジャストされるなどのメリットがある。それに加え、「ハンドルは右前」である必要がなく、デザイン、機能を含め自動車の在り方を大きく変える可能性に注目が集まっている。

実用化にはまだ課題が残るものの、独創的なEPS技術として更なるブラッシュアップを進めている。

【2-5 特長と強み】

◎様々な製品で高いシェア

四輪用ショックアブソーバのOEM供給で国内シェア46%、グローバルシェア14%のほか、建設機械用油圧機器シリンダのグローバルシェア30%、コンクリートミキサ車国内シェア85%、免震・制振用オイルダンパー国内シェア45%など、多くの製品で高いシェアを有している。

◎優れたコア技術

この高シェアは、世界最大手の地位をフォルクスワーゲンやGMと競っているトヨタ自動車における社内シェアがグローバルベースで約6割であることが示すように、同社製品に対する顧客の信頼度の高さによるものであり、この信頼のベースは創業時より100年という長い時間の中で培い、磨き上げてきた「油圧」についての優れた技術力に他ならない。

ショックアブソーバや免震・制振用オイルダンパーに代表される「振動制御技術」と、ショベルカーのコントロールバルブや電動パワーステアリングに代表される「パワー制御技術」の2つのコア技術が多くの顧客に高く評価され、様々な場面で広く用いられている。

【2-6 株主還元】

連結配当性向30%以上を目指しつつ、DOE 年率2%以上の配当を基本とすることとしている。

これにより、業績の下落局面はDOE2%による安定配当を、業績拡大局面では利益に応じた株主還元を行う。

(注力分野)

性能向上、高機能化・システム化への対応や軽量化・省エネ・環境負荷物質削減などエネルギーや環境問題に配慮した製品開発を進めているが、生産技術力の強化も図っている。

また、グローバル化の加速に伴い、国際感覚を身につけた人財の育成や、標準化されたマネジメントシステムの構築を含めた戦略的なグローバル生産・販売・技術体制の完成を目指している。

近年特に力を入れているのが自動運転に関連した製品開発だ。

その一つが、EPS(電子ステアリング)とショックアブソーバの統合技術。

ドライバーの技量や判断にかかわりなく、様々な路面状況でも自動的により快適、スムーズな運転を可能にする技術は自動運転車には絶対に不可欠なものと考えている。

また、「ステアリング・バイ・ワイヤ」も今後重要性が増大する技術であるとみている。

通常はステアリング操作はステアリングシャフトを通じステアリングギアボックス、タイヤへと伝達されるのに対し、

「ステアリング・バイ・ワイヤ」は、電子信号によってステアリングの操作を伝達するもの。

タイヤから伝わる振動が少ないので疲れにくく、強い横風が吹き、車体が左右に持っていかれた場合、今までのステアリングであれば運転手が意図してステアリングの操作により復元させなければならなかったが、「ステアリング・バイ・ワイヤ」であれば自動的にアジャストされるなどのメリットがある。それに加え、「ハンドルは右前」である必要がなく、デザイン、機能を含め自動車の在り方を大きく変える可能性に注目が集まっている。

実用化にはまだ課題が残るものの、独創的なEPS技術として更なるブラッシュアップを進めている。

【2-5 特長と強み】

◎様々な製品で高いシェア

四輪用ショックアブソーバのOEM供給で国内シェア46%、グローバルシェア14%のほか、建設機械用油圧機器シリンダのグローバルシェア30%、コンクリートミキサ車国内シェア85%、免震・制振用オイルダンパー国内シェア45%など、多くの製品で高いシェアを有している。

◎優れたコア技術

この高シェアは、世界最大手の地位をフォルクスワーゲンやGMと競っているトヨタ自動車における社内シェアがグローバルベースで約6割であることが示すように、同社製品に対する顧客の信頼度の高さによるものであり、この信頼のベースは創業時より100年という長い時間の中で培い、磨き上げてきた「油圧」についての優れた技術力に他ならない。

ショックアブソーバや免震・制振用オイルダンパーに代表される「振動制御技術」と、ショベルカーのコントロールバルブや電動パワーステアリングに代表される「パワー制御技術」の2つのコア技術が多くの顧客に高く評価され、様々な場面で広く用いられている。

【2-6 株主還元】

連結配当性向30%以上を目指しつつ、DOE 年率2%以上の配当を基本とすることとしている。

これにより、業績の下落局面はDOE2%による安定配当を、業績拡大局面では利益に応じた株主還元を行う。

建機好調で増収も、オイルダンパー不適切行為に関する製品保証引当金により損失計上

売上高は前年同期比7.0%増の2,028億円。AC事業、HC事業ともに増収で、特にHC事業は建機市場の活況を受け数量が増加。

セグメント利益は同11.5%減の95億円。両セグメントとも増収ではあったが、AC事業は北米市場の落ち込みなどで減益、HC事業も増産に伴うコスト増で微増益にとどまった。

営業利益は113億円の損失。免震・制振用オイルダンパー不適切行為に関する製品保証引当金144億円のほか、米国独占禁止法関連損失44億円、減損損失20億円を計上した。

業績が当初予想を大きく下回ったことに加え、免震・制振用オイルダンパーの不適切行為に関する交換工事の費用及び補償費用など今後の業績悪化要因の影響を見通すことは困難であるため、中間配当の実施を見送ることとした。

期末配当についても未定とした。

建機好調で増収も、オイルダンパー不適切行為に関する製品保証引当金により損失計上

売上高は前年同期比7.0%増の2,028億円。AC事業、HC事業ともに増収で、特にHC事業は建機市場の活況を受け数量が増加。

セグメント利益は同11.5%減の95億円。両セグメントとも増収ではあったが、AC事業は北米市場の落ち込みなどで減益、HC事業も増産に伴うコスト増で微増益にとどまった。

営業利益は113億円の損失。免震・制振用オイルダンパー不適切行為に関する製品保証引当金144億円のほか、米国独占禁止法関連損失44億円、減損損失20億円を計上した。

業績が当初予想を大きく下回ったことに加え、免震・制振用オイルダンパーの不適切行為に関する交換工事の費用及び補償費用など今後の業績悪化要因の影響を見通すことは困難であるため、中間配当の実施を見送ることとした。

期末配当についても未定とした。

欧州・中国等で数量が増えたものの、北米市場の落ち込みや連結子会社となったブラジル拠点の赤字により増収減益。

欧州・中国等で数量が増えたものの、北米市場の落ち込みや連結子会社となったブラジル拠点の赤字により増収減益。

建機市場の好調を受けて前期比増収となったものの、増産対応に伴うコスト増等によりセグメント利益は前期比微増

にとどまった。

建機市場の好調を受けて前期比増収となったものの、増産対応に伴うコスト増等によりセグメント利益は前期比微増

にとどまった。

建機市場好調の中国や、四輪車向けが好調な欧州で増収となった一方で、米国が低調だった。

海外売上高比率は55.1%から56.1%に上昇した。

建機市場好調の中国や、四輪車向けが好調な欧州で増収となった一方で、米国が低調だった。

海外売上高比率は55.1%から56.1%に上昇した。

棚卸資産が増加したが現金等の減少で流動資産は前期末比50億円減少。有形固定資産の増加などで非流動資産は同40億円増加し、資産合計は同9億円減少の4,115億円となった。

営業債務等の増加で流動負債は同23億円増加。引当金の増加で非流動負債は同100億円増加し、負債合計も同123億円増加の2,382億円となった。

利益剰余金の減少などで資本合計は同133億円減少し、1,734億円。

この結果、親会社所有者帰属持分比率は前期末の43.7%から3.1ポイント低下し、40.6%となった。

棚卸資産が増加したが現金等の減少で流動資産は前期末比50億円減少。有形固定資産の増加などで非流動資産は同40億円増加し、資産合計は同9億円減少の4,115億円となった。

営業債務等の増加で流動負債は同23億円増加。引当金の増加で非流動負債は同100億円増加し、負債合計も同123億円増加の2,382億円となった。

利益剰余金の減少などで資本合計は同133億円減少し、1,734億円。

この結果、親会社所有者帰属持分比率は前期末の43.7%から3.1ポイント低下し、40.6%となった。

税引前四半期損失計上などで営業CFのプラス幅は縮小。有形固定資産取得による支出増加で投資CFのマイナス幅は拡大し、フリーCFはマイナスに転じた。財務CFはほぼ変わらず。キャッシュポジションは悪化した。

税引前四半期損失計上などで営業CFのプラス幅は縮小。有形固定資産取得による支出増加で投資CFのマイナス幅は拡大し、フリーCFはマイナスに転じた。財務CFはほぼ変わらず。キャッシュポジションは悪化した。

利益を下方修正し、増収減益予想

免震・制振用オイルダンパーの不適切行為を要因に利益を下方修正した。

売上高は前期比5.7%増の4,160億円の予想。HC事業は2桁増収を見込む。AC事業も増収予想。

セグメント利益は同7.2%減の213億円の予想。AC事業、HC事業とも増収ながら減益を見込む。

営業利益は同96.6%減の7億円の予想。上期に計上した免震・制振用オイルダンパー不適切行為に関する製品保証引当金144億円、米国独占禁止法関連損失44億円、減損損失20億円のほか、四輪車用油圧機器における構造改革費用35億円を計画している。

為替の前提は前年度1USD=110.85円に対し、今年度は107.63円、ユーロは前年度129.70円に対し、128.92円。下期前提レートは1USD=105円、1ユーロ=128円。

前述のとおり期末配当は現時点では未定。

利益を下方修正し、増収減益予想

免震・制振用オイルダンパーの不適切行為を要因に利益を下方修正した。

売上高は前期比5.7%増の4,160億円の予想。HC事業は2桁増収を見込む。AC事業も増収予想。

セグメント利益は同7.2%減の213億円の予想。AC事業、HC事業とも増収ながら減益を見込む。

営業利益は同96.6%減の7億円の予想。上期に計上した免震・制振用オイルダンパー不適切行為に関する製品保証引当金144億円、米国独占禁止法関連損失44億円、減損損失20億円のほか、四輪車用油圧機器における構造改革費用35億円を計画している。

為替の前提は前年度1USD=110.85円に対し、今年度は107.63円、ユーロは前年度129.70円に対し、128.92円。下期前提レートは1USD=105円、1ユーロ=128円。

前述のとおり期末配当は現時点では未定。

AC事業は上期同様、米国市場の低迷、ブラジル拠点分のコスト増で微増収も減益予想。

HC事業も建機需要好調で増収見込みだが、需要増に伴う人件費増や増産対応による固定費増で減益の見込み。

AC事業は上期同様、米国市場の低迷、ブラジル拠点分のコスト増で微増収も減益予想。

HC事業も建機需要好調で増収見込みだが、需要増に伴う人件費増や増産対応による固定費増で減益の見込み。

ショックアブソーバの売上本数は前期7,200万本(OEM 70%、市販 30%)を、2020年度は8,800万本(OEM 68%、市販32%)へ引き上げる。

ポイントは以下の通り。

ショックアブソーバの売上本数は前期7,200万本(OEM 70%、市販 30%)を、2020年度は8,800万本(OEM 68%、市販32%)へ引き上げる。

ポイントは以下の通り。

ポイントは以下の通り。

ポイントは以下の通り。

◎コーポレートガバナンス報告書

最終更新日: 2018年7月9日

<基本的な考え方>

当社は、持続的な成長と企業価値向上の実現を通してステークホルダーの期待に応えるとともに、社会に貢献するという企業の社会的責任を果たすため、取締役会を中心に迅速かつ効率的な経営体制の構築ならびに公正性かつ透明性の高い経営監督機能の確立を追求し、以下の経営理念および基本方針に基づき、コーポレートガバナンスの強化および充実に取り組むことを基本的な考え方としております。

(経営理念)

「人々の暮らしを安全・快適にする技術や製品を提供し、社会に貢献するKYBグループ」

1. 高い目標に挑戦し、より活気あふれる企業風土を築きます。

2. 優しさと誠実さを保ち、自然を愛し環境を大切にします。

3. 常に独創性を追い求め、お客様・株主様・お取引先・社会の発展に貢献します。

(基本方針)

1. 当社は、株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

2. 当社は、株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーとの適切な協働に努める。

3. 当社は、法令に基づく開示はもとより、ステークホルダーにとって重要または有用な情報についても主体的に開示する。

4. 当社の取締役会は、株主受託者責任および説明責任を認識し、持続的かつ安定的な成長および企業価値の向上ならびに収益力および資本効率の改善のために、その役割および責務を適切に果たす。

5. 当社は、株主との建設的な対話を促進し、当社の経営方針などに対する理解を得るとともに、当社への意見を経営の改善に繋げるなど適切な対応に努める。

<実施しない主な原則とその理由>

全ての原則について、2018年6月改訂前のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。2018年6月改訂のコーポレートガバナンス・コードに基づく更新は、2018年12月までに行う予定です。

◎コーポレートガバナンス報告書

最終更新日: 2018年7月9日

<基本的な考え方>

当社は、持続的な成長と企業価値向上の実現を通してステークホルダーの期待に応えるとともに、社会に貢献するという企業の社会的責任を果たすため、取締役会を中心に迅速かつ効率的な経営体制の構築ならびに公正性かつ透明性の高い経営監督機能の確立を追求し、以下の経営理念および基本方針に基づき、コーポレートガバナンスの強化および充実に取り組むことを基本的な考え方としております。

(経営理念)

「人々の暮らしを安全・快適にする技術や製品を提供し、社会に貢献するKYBグループ」

1. 高い目標に挑戦し、より活気あふれる企業風土を築きます。

2. 優しさと誠実さを保ち、自然を愛し環境を大切にします。

3. 常に独創性を追い求め、お客様・株主様・お取引先・社会の発展に貢献します。

(基本方針)

1. 当社は、株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

2. 当社は、株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーとの適切な協働に努める。

3. 当社は、法令に基づく開示はもとより、ステークホルダーにとって重要または有用な情報についても主体的に開示する。

4. 当社の取締役会は、株主受託者責任および説明責任を認識し、持続的かつ安定的な成長および企業価値の向上ならびに収益力および資本効率の改善のために、その役割および責務を適切に果たす。

5. 当社は、株主との建設的な対話を促進し、当社の経営方針などに対する理解を得るとともに、当社への意見を経営の改善に繋げるなど適切な対応に努める。

<実施しない主な原則とその理由>

全ての原則について、2018年6月改訂前のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。2018年6月改訂のコーポレートガバナンス・コードに基づく更新は、2018年12月までに行う予定です。