ブリッジレポート:(3183)ウイン・パートナーズ vol.1

| (3183:東証1部) ウイン・パートナーズ |

|

||||||||

|

||||||||

企業名 |

ウイン・パートナーズ株式会社 |

||

社長 |

秋沢 英海 |

||

所在地 |

東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン21階 |

||

決算期 |

3月末日 |

業種 |

卸売業(商業) |

| 項目決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |

| 2018年3月 | 62,832 | 3,144 | 3,148 | 3,005 |

| 2017年3月 | 57,760 | 3,058 | 3,061 | 2,141 |

| 2016年3月 | 54,147 | 2,965 | 2,978 | 2,111 |

| 2015年3月 | 50,558 | 2,599 | 2,626 | 1,690 |

| 株式情報(6/28現在データ) |

|

||||||||||||||||||||||||

|

| サマリー |

|

医療機器卸。カテーテルやペースメーカ等の心疾患分野に強みを持ち、カテーテル販売では国内首位。首都圏が基盤のウイン・インターナショナルと東北のテスコの経営統合により、2013年に設立された。先進医療施設が多い首都圏の深耕に加えて、2017年10月には、秋田県の大沢商事を買収し、地方への攻勢を強めている。国の医療費抑制策がリスクだが、治療件数および領域の拡大を図り、着実な成長を継続する見通し。今後、加速すると見られる業界再編においても、大手の一角として独自のポジショニングを確立しよう。

主なポイント

ウイン・パートナーズが専門とする心筋梗塞や不整脈などの治療件数は、高齢化の進展により、今後も増加すると予想される。これらの治療に使われる製品は消耗品(使い捨て)が中心であることから、顧客施設の治療件数の増加に比例して、販売数量も増加する見込み。

医療現場では、身体への負担が少ない(低侵襲)治療法への移行が進んでいる。患者のQOL(生活の質)の向上につながることから、同社では早くからこの分野に着目し、心臓カテーテル治療の普及に貢献するとともに、糖尿病や足の動脈硬化症等、心臓以外の領域にも進出。市場では新しい治療法や製品の開発が活発に行われており、同社の成長を下支えする見通し。

一方で、業績は医療費抑制策の影響を受ける。主要製品の販売価格は、保険制度で定められた公定価格の影響を受け、下落傾向にある。加えて、2025年に向けて病院の集約を促す方針が打ち出されており、同社のターゲットである急性期(治療の緊急性が高い患者向け)病床数が削減される見通し。ただし、全体の患者数は増えていくことから、同社では、有力病院への患者の集中が高まり、既存顧客のほとんどが急性期病院として存続すると見ている。

今後の戦略としては、新規顧客の獲得に加え、顧客病院が地域の急性期医療の中核となり、より多くの患者を受け入れられるよう支援を行い、施設あたりの治療件数を上げて、業績を拡大していく。厳しい市場環境を反映して、1,000社以上が存在する業界の再編も本格的に進むと見られ、大沢商事に続くM&Aも期待できよう。

業績と配当

2019年3月期は、公定価格の引き下げ(同社平均5.9%減)によるマイナス要因を、数量増と買収した大沢商事(2018年7月よりテスコ)の寄与で吸収し、売上高は6.6%増、営業利益は仕入コストの削減等により、1.8%増を計画している。当期純利益は、大沢商事の買収に伴う負ののれん発生益がなくなる為、23.5%減を見込む。

良好な財務体質を背景に株主還元にも積極的で、配当方針として配当性向30%以上を掲げ、増配を継続している。 2018年3月期は設立5周年記念配当2円を含む29円、 2019年3月期は30円の計画で配当性向は37%。配当利回りは2.0%。2019年3月期の公表予想に基づくPERは18.7倍、PBRは2.4倍。(2018年6月28日終値ベース)

|

| 会社概要 |

|

事業内容

ウイン・パートナーズ(以下、同社)は、首都圏や東北地域を中心に医療機器を販売する独立系グループである。グループ傘下にウイン・インターナショナルとテスコを持ち、全国に22の営業拠点を展開する。

図表1:営業拠点網

(出典:ウイン・パートナーズ)

同社は、国内外のメーカーより仕入れた医療機器を、医療施設に販売している。患者の生命に直結する医療現場では、医療機器の欠品や不具合があってはならないが、保険適用のものだけでも35万品目を超え、すべての品目を医療施設が在庫として保有し、管理することは現実的でないため、同社のような企業が発注、配送、適正使用支援、在庫管理や情報提供等の役割を担っている。医療機器メーカーにとっても、配送、債権回収、在庫管理、情報提供やマーケティング等、自社ですべて対応できないため、同社がその役割の一部を担う。

同社は、特定メーカーの代理店ではなく、独立系であるため、様々なメーカーの製品から治療に最適な医療機器を選択し、顧客施設に提供している。現在、国内外85社のメーカーから製品を仕入れ、約440の医療施設に販売している。病院の中でも、急性期(症状の急激な発生や悪化で治療の緊急性の高い状態)にある患者に、高度で専門的な治療を行なう「急性期病院」が同社の主要顧客である。

図表2:事業概要 (出典:ウイン・パートナーズ)

同社は、国内外のメーカーより仕入れた医療機器を、医療施設に販売している。患者の生命に直結する医療現場では、医療機器の欠品や不具合があってはならないが、保険適用のものだけでも35万品目を超え、すべての品目を医療施設が在庫として保有し、管理することは現実的でないため、同社のような企業が発注、配送、適正使用支援、在庫管理や情報提供等の役割を担っている。医療機器メーカーにとっても、配送、債権回収、在庫管理、情報提供やマーケティング等、自社ですべて対応できないため、同社がその役割の一部を担う。

同社は、特定メーカーの代理店ではなく、独立系であるため、様々なメーカーの製品から治療に最適な医療機器を選択し、顧客施設に提供している。現在、国内外85社のメーカーから製品を仕入れ、約440の医療施設に販売している。病院の中でも、急性期(症状の急激な発生や悪化で治療の緊急性の高い状態)にある患者に、高度で専門的な治療を行なう「急性期病院」が同社の主要顧客である。

図表2:事業概要

(出典:ウイン・パートナーズ)

「低侵襲医療」に特化、心臓カテーテル販売では国内首位

低侵襲医療とは、熱、出血、苦痛等(侵襲)を可能な限り、少なくした医療を指す。足の付け根や手首からカテーテルを挿入し、血流を回復させる「心臓カテーテル治療」はその代表例である。身体的な負担が少ないため、早期回復が見込まれ、患者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ、生活の質)の向上に寄与できる。また治療や入院期間の短縮は、増え続ける医療費の抑制にも寄与する。

同社はこの低侵襲医療分野にいち早く注目し、1990年代から、国内での普及において先駆者的な役割を担ってきた。バルーンカテーテルやステントといった狭心症や心筋梗塞を治療する医療機器において、国内首位のマーケットシェアを有する。

沿革

1992年、同社の前身となるタクミコンサーン(現ウイン・インターナショナル)に経営再建のため招聘された秋沢英海氏は、米国で心臓カテーテル治療を学んだ医師との出会いを契機に、低侵襲医療の将来性にいち早く着目し、経営資源を同分野に集約するとともに、心臓カテーテル治療の国内での普及、啓蒙活動を推進した。

市場では、その後も新しい治療法が次々と開発され、ペースメーカ、末梢血管ステント、ステントグラフトといった製品が登場。同社も医療技術の進歩とともに成長を遂げ、売上高は当時の30倍以上に拡大した(図表3)。その過程において高い専門性や豊富なノウハウを蓄積してきた。

2002年には、ウイン・インターナショナルがJASDAQに上場。2013年には、東北を地盤とする同業のテスコと経営統合。両社の親会社となる共同持株会社ウイン・パートナーズが設立され、2014年には、東証一部に指定された。

2017年10月には、子会社のテスコが秋田県の同業、大沢商事を買収。2018年7月には、テスコに吸収合併された。

図表3:売上高の推移 (出典:ウイン・パートナーズ)

「低侵襲医療」に特化、心臓カテーテル販売では国内首位

低侵襲医療とは、熱、出血、苦痛等(侵襲)を可能な限り、少なくした医療を指す。足の付け根や手首からカテーテルを挿入し、血流を回復させる「心臓カテーテル治療」はその代表例である。身体的な負担が少ないため、早期回復が見込まれ、患者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ、生活の質)の向上に寄与できる。また治療や入院期間の短縮は、増え続ける医療費の抑制にも寄与する。

同社はこの低侵襲医療分野にいち早く注目し、1990年代から、国内での普及において先駆者的な役割を担ってきた。バルーンカテーテルやステントといった狭心症や心筋梗塞を治療する医療機器において、国内首位のマーケットシェアを有する。

沿革

1992年、同社の前身となるタクミコンサーン(現ウイン・インターナショナル)に経営再建のため招聘された秋沢英海氏は、米国で心臓カテーテル治療を学んだ医師との出会いを契機に、低侵襲医療の将来性にいち早く着目し、経営資源を同分野に集約するとともに、心臓カテーテル治療の国内での普及、啓蒙活動を推進した。

市場では、その後も新しい治療法が次々と開発され、ペースメーカ、末梢血管ステント、ステントグラフトといった製品が登場。同社も医療技術の進歩とともに成長を遂げ、売上高は当時の30倍以上に拡大した(図表3)。その過程において高い専門性や豊富なノウハウを蓄積してきた。

2002年には、ウイン・インターナショナルがJASDAQに上場。2013年には、東北を地盤とする同業のテスコと経営統合。両社の親会社となる共同持株会社ウイン・パートナーズが設立され、2014年には、東証一部に指定された。

2017年10月には、子会社のテスコが秋田県の同業、大沢商事を買収。2018年7月には、テスコに吸収合併された。

図表3:売上高の推移

(出典:ウイン・パートナーズ)

主な取扱製品

バルーンカテーテルやペースメーカ等を販売

図表4の通り、同社が取り扱っている製品の多くは、バルーンカテーテル、ステントやペースメーカ等の高度管理医療機器(生命や健康に影響を与えるおそれがあるため、適切な管理が必要とされる医療機器)である。使用期限があり、適切な温度管理や在庫管理が必要とされる。

図表4:取扱製品一覧 (出典:ウイン・パートナーズ)

主な取扱製品

バルーンカテーテルやペースメーカ等を販売

図表4の通り、同社が取り扱っている製品の多くは、バルーンカテーテル、ステントやペースメーカ等の高度管理医療機器(生命や健康に影響を与えるおそれがあるため、適切な管理が必要とされる医療機器)である。使用期限があり、適切な温度管理や在庫管理が必要とされる。

図表4:取扱製品一覧

(出典:ウイン・パートナーズ)

製品分類別概要

虚血性心疾患関連(PCI)

虚血性心疾患関連(PCI)では、冠動脈が狭くなること等により、血流が減少し、心臓が酸素不足の状態(虚血)となる疾病を血管内から治療する医療機器を販売している。主なものに狭心症や心筋梗塞の治療に使われるPTCAバルーンカテーテル、薬剤溶出型ステント(DES)や血管内超音波(IVUS)診断カテーテルがある。

図表5:PCIの主要製品 (出典:ウイン・パートナーズ)

製品分類別概要

虚血性心疾患関連(PCI)

虚血性心疾患関連(PCI)では、冠動脈が狭くなること等により、血流が減少し、心臓が酸素不足の状態(虚血)となる疾病を血管内から治療する医療機器を販売している。主なものに狭心症や心筋梗塞の治療に使われるPTCAバルーンカテーテル、薬剤溶出型ステント(DES)や血管内超音波(IVUS)診断カテーテルがある。

図表5:PCIの主要製品

(出典:ウイン・パートナーズ)

【カテーテル治療】

カテーテルを血管内に通し、狭くなった箇所を先端に付いた風船で広げた後、金属製の網状の筒であるステントによって内部から血管を支え続け、再び狭くなるのを防ぐ。

心臓律動管理関連(CRS)

心臓律動管理関連(CRS)では、心臓の拍動に異常が生じる疾患を治療する医療機器を販売している。脈が遅くなる不整脈を治療するペースメーカや、脈が速くなる致死性の不整脈の発生を感知して、心筋に電気ショックを送り発作を止めるICD(植込型除細動器)やCRTD(両室ペーシング機能付き植込型除細動器)等がある。また、カテーテルの先端に電極が付き、不整脈を引き起こす部分を焼き切る(または冷却する)ことで不整脈を根本から治すアブレーション(心筋焼灼術)用カテーテル等がある。

図表6:CRSの主要製品 (出典:ウイン・パートナーズ)

【カテーテル治療】

カテーテルを血管内に通し、狭くなった箇所を先端に付いた風船で広げた後、金属製の網状の筒であるステントによって内部から血管を支え続け、再び狭くなるのを防ぐ。

心臓律動管理関連(CRS)

心臓律動管理関連(CRS)では、心臓の拍動に異常が生じる疾患を治療する医療機器を販売している。脈が遅くなる不整脈を治療するペースメーカや、脈が速くなる致死性の不整脈の発生を感知して、心筋に電気ショックを送り発作を止めるICD(植込型除細動器)やCRTD(両室ペーシング機能付き植込型除細動器)等がある。また、カテーテルの先端に電極が付き、不整脈を引き起こす部分を焼き切る(または冷却する)ことで不整脈を根本から治すアブレーション(心筋焼灼術)用カテーテル等がある。

図表6:CRSの主要製品

(出典:ウイン・パートナーズ)

心臓血管外科関連(CVS)

心臓血管外科関連(CVS)では、大動脈瘤や弁膜症等、心臓の構造的な疾患および冠動脈や大動脈の疾患を外科的に治療する医療機器を販売している。大動脈瘤を治療するためのステントグラフトや、カテーテルを用いて大動脈弁狭窄症を治療するTAVI用生体弁等が主要製品。

図表7:CVSの主要製品 (出典:ウイン・パートナーズ)

心臓血管外科関連(CVS)

心臓血管外科関連(CVS)では、大動脈瘤や弁膜症等、心臓の構造的な疾患および冠動脈や大動脈の疾患を外科的に治療する医療機器を販売している。大動脈瘤を治療するためのステントグラフトや、カテーテルを用いて大動脈弁狭窄症を治療するTAVI用生体弁等が主要製品。

図表7:CVSの主要製品

(出典:ウイン・パートナーズ)

末梢血管疾患関連(PPI)および脳外科関連

末梢血管疾患関連(PPI)では、下肢等の動脈が狭くなり、血流が悪化する疾患を血管内から治療する医療機器を販売している。代表的なものに閉塞性動脈硬化症の治療に使われるPTAバルーンカテーテルや、心臓用のステントと形状等は同じだが、動きの多い足に使用するため、柔軟性・耐久性に優れている末梢血管用ステント等がある。また、脳外科関連では、首や頭部の血管の疾患を治療する医療機器を販売している。代表的なものに脳動脈瘤を治療する塞栓用コイル等がある。

図表8:PPI、脳外科の主要製品 (出典:ウイン・パートナーズ)

末梢血管疾患関連(PPI)および脳外科関連

末梢血管疾患関連(PPI)では、下肢等の動脈が狭くなり、血流が悪化する疾患を血管内から治療する医療機器を販売している。代表的なものに閉塞性動脈硬化症の治療に使われるPTAバルーンカテーテルや、心臓用のステントと形状等は同じだが、動きの多い足に使用するため、柔軟性・耐久性に優れている末梢血管用ステント等がある。また、脳外科関連では、首や頭部の血管の疾患を治療する医療機器を販売している。代表的なものに脳動脈瘤を治療する塞栓用コイル等がある。

図表8:PPI、脳外科の主要製品

(出典:ウイン・パートナーズ)

糖尿病関連(DMS)

糖尿病関連の主要製品には、プログラムに従って持続的にインスリンを注入する携帯型のインスリンポンプや血糖測定器等がある。糖尿病は心疾患の入口のひとつであり、合併症に発展した場合、既存の顧客施設への紹介等、医療連携が可能なことから、相乗効果を狙って進出した分野である。

図表9:DMSの主要製品 (出典:ウイン・パートナーズ)

糖尿病関連(DMS)

糖尿病関連の主要製品には、プログラムに従って持続的にインスリンを注入する携帯型のインスリンポンプや血糖測定器等がある。糖尿病は心疾患の入口のひとつであり、合併症に発展した場合、既存の顧客施設への紹介等、医療連携が可能なことから、相乗効果を狙って進出した分野である。

図表9:DMSの主要製品

(出典:ウイン・パートナーズ)

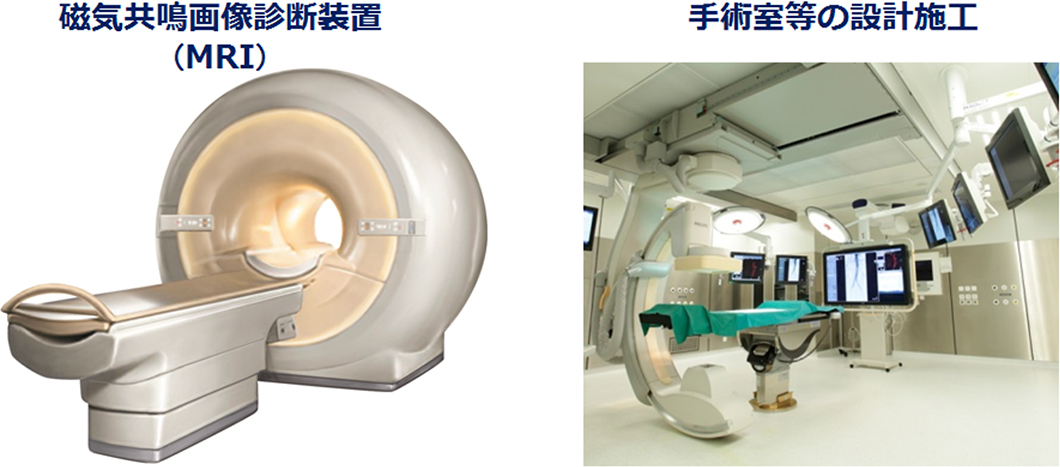

大型機器関連

消耗品のほかに、コンピュータ断層撮影装置(CT)、磁気共鳴画像診断装置(MRI)、移動式X線撮影装置等、診察室や手術室で使用される大型医療機器を取り扱っている。また、これらの機器販売だけではなく、手術室の設計、施工も手掛けている。医療現場の動線を考慮した機能的な手術室を提供するため、特定建設業許可(建築工事業、内装仕上工事業)を取得しているほか、一級建築士事務所登録も行っている。

図表10:大型機器関連の主要製品 (出典:ウイン・パートナーズ)

大型機器関連

消耗品のほかに、コンピュータ断層撮影装置(CT)、磁気共鳴画像診断装置(MRI)、移動式X線撮影装置等、診察室や手術室で使用される大型医療機器を取り扱っている。また、これらの機器販売だけではなく、手術室の設計、施工も手掛けている。医療現場の動線を考慮した機能的な手術室を提供するため、特定建設業許可(建築工事業、内装仕上工事業)を取得しているほか、一級建築士事務所登録も行っている。

図表10:大型機器関連の主要製品

(出典:ウイン・パートナーズ)

ビジネスモデル

消耗品中心のストック型ビジネス、価格下落リスクは高い

大型機器を除き、製品は主に消耗品(使い捨て)のため、患者数および治療件数が増加すれば、販売数量は継続的に伸びる。一方で、保険償還価格(保険制度で定められた公定価格)が設定されているため、同社の販売価格は、二年に一度の償還価格の改定の影響を受ける。

在庫リスク、為替リスクは低い

メーカーから製品の貸与を受け、顧客である医療施設に常置し、使用された時点で、売上および仕入を計上するいわゆる「置き薬方式」であるため、在庫リスクは比較的低い。仕入先は外資系メーカーが多いが、日本法人経由で取引は円建てであり、為替リスクは基本的にメーカーが負う。

独自サービスが競争優位性の源泉

同社は、最先端の治療技術や製品の動向をアップデートし、医療現場での適切な使用をサポートするとともに、病院経営の視点から、様々な提案を行っている。特にユニークなサービスに、医療の質と顧客病院の競争力を高める「バリューアップ支援」がある。

図表11:バリューアップ支援 (出典:ウイン・パートナーズ)

ビジネスモデル

消耗品中心のストック型ビジネス、価格下落リスクは高い

大型機器を除き、製品は主に消耗品(使い捨て)のため、患者数および治療件数が増加すれば、販売数量は継続的に伸びる。一方で、保険償還価格(保険制度で定められた公定価格)が設定されているため、同社の販売価格は、二年に一度の償還価格の改定の影響を受ける。

在庫リスク、為替リスクは低い

メーカーから製品の貸与を受け、顧客である医療施設に常置し、使用された時点で、売上および仕入を計上するいわゆる「置き薬方式」であるため、在庫リスクは比較的低い。仕入先は外資系メーカーが多いが、日本法人経由で取引は円建てであり、為替リスクは基本的にメーカーが負う。

独自サービスが競争優位性の源泉

同社は、最先端の治療技術や製品の動向をアップデートし、医療現場での適切な使用をサポートするとともに、病院経営の視点から、様々な提案を行っている。特にユニークなサービスに、医療の質と顧客病院の競争力を高める「バリューアップ支援」がある。

図表11:バリューアップ支援

(出典:ウイン・パートナーズ)

病院が新たに高度な治療を始めるためには手術実績、設備機器、人員体制等、様々な要件(施設基準)を満たさなければならない。例えば、前述の大動脈弁留置術(TAVI)のような治療を行うにはハイブリッド手術室や複数の専門医が必要になる。同社は、顧客病院が施設基準を満たし認定施設となるよう設備投資の提案や人材補強等の支援を行っている。

これらに加え、独自の診療圏調査に基づいて、顧客施設のターゲットを明確化したうえで、患者を集める・増やす施策の考案、効率化やコスト削減策の提案を行い、病院経営を総合的に支援している。

「適正使用支援」も同社の重要な役割のひとつである。製品は高度化、複雑化が進んでおり、治療に最適な製品の選択や、使用方法の説明、使用期限の管理等、専門的な支援が欠かせない。

例えば同じ品目でもメーカーによって、サイズや形状、使い勝手が異なるため、様々なメーカーの中から症例に最適な製品を選択し、適正な価格で提供している。特定メーカーに偏らない独立系ならではのサポートは、顧客から高く評価されている。緊急対応が可能であることや、在庫管理まで一貫して現場を支援できることも評価されている。バルーンカテーテル等は、滅菌期限があり、期限をすぎると使用することができない。医師や医療スタッフが治療に専念できるよう、同社が手術前から手術後まで、きめ細かくサポートしている。

こうした支援の提供により、「顧客病院の競争力強化」→「患者数や治療件数の増加」→「販売数量増加・売上拡大」というサイクルが確立されている。顧客病院の成長を支えることで、顧客との信頼関係が構築され、安定した事業基盤の構築につながっている。

図表12:適正使用支援 (出典:ウイン・パートナーズ)

病院が新たに高度な治療を始めるためには手術実績、設備機器、人員体制等、様々な要件(施設基準)を満たさなければならない。例えば、前述の大動脈弁留置術(TAVI)のような治療を行うにはハイブリッド手術室や複数の専門医が必要になる。同社は、顧客病院が施設基準を満たし認定施設となるよう設備投資の提案や人材補強等の支援を行っている。

これらに加え、独自の診療圏調査に基づいて、顧客施設のターゲットを明確化したうえで、患者を集める・増やす施策の考案、効率化やコスト削減策の提案を行い、病院経営を総合的に支援している。

「適正使用支援」も同社の重要な役割のひとつである。製品は高度化、複雑化が進んでおり、治療に最適な製品の選択や、使用方法の説明、使用期限の管理等、専門的な支援が欠かせない。

例えば同じ品目でもメーカーによって、サイズや形状、使い勝手が異なるため、様々なメーカーの中から症例に最適な製品を選択し、適正な価格で提供している。特定メーカーに偏らない独立系ならではのサポートは、顧客から高く評価されている。緊急対応が可能であることや、在庫管理まで一貫して現場を支援できることも評価されている。バルーンカテーテル等は、滅菌期限があり、期限をすぎると使用することができない。医師や医療スタッフが治療に専念できるよう、同社が手術前から手術後まで、きめ細かくサポートしている。

こうした支援の提供により、「顧客病院の競争力強化」→「患者数や治療件数の増加」→「販売数量増加・売上拡大」というサイクルが確立されている。顧客病院の成長を支えることで、顧客との信頼関係が構築され、安定した事業基盤の構築につながっている。

図表12:適正使用支援

(出典:ウイン・パートナーズ)

業界平均を上回る効率経営

同社が専門とする低侵襲医療の分野では、製品開発が活発で成長性が高いうえ、治療は主に先進医療施設で行われるため、施設を絞って効率的な営業展開を行うことができる。また、顧客病院に患者が集中するように支援するため、効率的に収益を伸ばすことが可能である。ROE、ROA、利益率および一人当たりの指標において、業界平均を上回っていることからも明らかであろう。

図表13:経営指標における業界平均との比較(2017年3月期実績ベース) (出典:ウイン・パートナーズ)

業界平均を上回る効率経営

同社が専門とする低侵襲医療の分野では、製品開発が活発で成長性が高いうえ、治療は主に先進医療施設で行われるため、施設を絞って効率的な営業展開を行うことができる。また、顧客病院に患者が集中するように支援するため、効率的に収益を伸ばすことが可能である。ROE、ROA、利益率および一人当たりの指標において、業界平均を上回っていることからも明らかであろう。

図表13:経営指標における業界平均との比較(2017年3月期実績ベース)

(出典:業界平均は、カワニシHD(2689)、ほくやく・竹山HD(3055)、ディーブイエックス(3079)、メディアスHD(3154)、シップヘルスケアHD(3360)、日本ライフライン(7575)、ヤマシタヘルスケアHD(9265)の2016年度の有価証券報告書等に基づき同社作成)

競争力を支える人材育成プログラム

販売する製品は基本的に同業他社と同じであり、優位性を維持するためには、顧客の課題やニーズを的確に把握し、解決策を提案できる営業員の育成が極めて重要であることから、同社では、独自の教育プログラムを創設している。

入社1年目の医療現場でのOJT(オンザジョブトレーニング)に始まり、適正使用支援およびバリューアップ支援の各ステップを経て、8年目を目途に総合的なコンサルティングができるレベルまで育成することを目指している。

図表14:教育プログラム概要 (出典:業界平均は、カワニシHD(2689)、ほくやく・竹山HD(3055)、ディーブイエックス(3079)、メディアスHD(3154)、シップヘルスケアHD(3360)、日本ライフライン(7575)、ヤマシタヘルスケアHD(9265)の2016年度の有価証券報告書等に基づき同社作成)

競争力を支える人材育成プログラム

販売する製品は基本的に同業他社と同じであり、優位性を維持するためには、顧客の課題やニーズを的確に把握し、解決策を提案できる営業員の育成が極めて重要であることから、同社では、独自の教育プログラムを創設している。

入社1年目の医療現場でのOJT(オンザジョブトレーニング)に始まり、適正使用支援およびバリューアップ支援の各ステップを経て、8年目を目途に総合的なコンサルティングができるレベルまで育成することを目指している。

図表14:教育プログラム概要

(出典:ウイン・パートナーズ)

企業理念とガバナンス

同社は、事業活動を通じて、人々のクオリティ・オブ・ライフ(QOL、生活の質)の向上、健康幸福寿命の伸長に貢献することを企業理念に掲げている。

同社の機関設計は監査等委員会設置会社であり、9名の取締役のうち、社外取締役は4名となっている。コーポレートガバナンス基本方針は以下の通りである。

コーポレートガバナンス基本方針

当社は「すべての人にベター・クオリティ・オブ・ライフを提供し、豊かな社会の実現に貢献します」をグループ企業理念に掲げております。安全で最適な医療の提供はもとより、身体的な負担の少ない「低侵襲医療」の普及を通じて、健康幸福寿命の伸長に貢献することがグループの社会的使命と考え、企業活動を通じて持続可能な医療体制の構築という社会的課題の解決にも取り組みます。

グループ企業理念のもと、株主、患者、顧客、従業員、取引先、国・行政、地域社会等、すべてのステークホルダーとの良好な関係は長期的な企業価値向上をもたらし、社会的課題の解決は社会の持続性に基づいた企業の長期競争力の原動力となり、活力ある人材はイノベーションの原動力となると考えます。この考え方に基づき、当社はグループ各社を適切に統治し、経営の公平性、透明性を高め、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努めます。

株主構成

2018年3月末時点の株主の状況は図表15の通りである。筆頭株主であるオフィスAは代表取締役社長、秋沢英海氏の資産管理会社であり、3位のキエマ企画は同社取締役およびテスコ代表取締役社長である秋田裕二氏の資産管理会社である。秋沢英海氏と秋田裕二氏を併せて発行済み株式の34.8%を保有している。なお、同業のグリーンホスピタルサプライも5.5%を保有しているが、取引関係はない。 (出典:ウイン・パートナーズ)

企業理念とガバナンス

同社は、事業活動を通じて、人々のクオリティ・オブ・ライフ(QOL、生活の質)の向上、健康幸福寿命の伸長に貢献することを企業理念に掲げている。

同社の機関設計は監査等委員会設置会社であり、9名の取締役のうち、社外取締役は4名となっている。コーポレートガバナンス基本方針は以下の通りである。

コーポレートガバナンス基本方針

当社は「すべての人にベター・クオリティ・オブ・ライフを提供し、豊かな社会の実現に貢献します」をグループ企業理念に掲げております。安全で最適な医療の提供はもとより、身体的な負担の少ない「低侵襲医療」の普及を通じて、健康幸福寿命の伸長に貢献することがグループの社会的使命と考え、企業活動を通じて持続可能な医療体制の構築という社会的課題の解決にも取り組みます。

グループ企業理念のもと、株主、患者、顧客、従業員、取引先、国・行政、地域社会等、すべてのステークホルダーとの良好な関係は長期的な企業価値向上をもたらし、社会的課題の解決は社会の持続性に基づいた企業の長期競争力の原動力となり、活力ある人材はイノベーションの原動力となると考えます。この考え方に基づき、当社はグループ各社を適切に統治し、経営の公平性、透明性を高め、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努めます。

株主構成

2018年3月末時点の株主の状況は図表15の通りである。筆頭株主であるオフィスAは代表取締役社長、秋沢英海氏の資産管理会社であり、3位のキエマ企画は同社取締役およびテスコ代表取締役社長である秋田裕二氏の資産管理会社である。秋沢英海氏と秋田裕二氏を併せて発行済み株式の34.8%を保有している。なお、同業のグリーンホスピタルサプライも5.5%を保有しているが、取引関係はない。

|

| 市場環境と競合 |

|

高齢化の進展で需要は拡大するも、医療制度改革の影響を受ける

医療機器・用品の末端市場は、3.1兆円程度で、国民医療費の約7%を占める。医療費抑制策を受けて、価格の見直しが行われる一方、新製品の開発や、治療件数の増加により、緩やかな拡大が続いている。

厚生労働省では、国民皆保険制度のもと、急速な少子高齢化や逼迫した医療保険財政に対応するため、医療制度改革に取り組んでおり、診療報酬の見直しが概ね二年に一度の頻度で行われている。診療報酬は医療機関が保険診療の際、対価として受け取る報酬であり、その一環として、医薬品や医療機器の償還価格(病院が保険者に対して請求する価格)が改定され、これに連動して市場価格が低下する傾向が続いている。

超高齢化で需要は拡大

医療機器市場の中でも、同社がターゲットとする低侵襲医療分野は、価格低下の影響を受けながらも、高齢化や技術進歩を反映して、治療件数が増加傾向にある。例えば、心臓カテーテル治療患者の7割は65歳以上の高齢者であり、今後も患者数、治療件数の増加が見込まれる。

図表17:増加が見込まれる高齢者人口 (65歳以上) 超高齢化で需要は拡大

医療機器市場の中でも、同社がターゲットとする低侵襲医療分野は、価格低下の影響を受けながらも、高齢化や技術進歩を反映して、治療件数が増加傾向にある。例えば、心臓カテーテル治療患者の7割は65歳以上の高齢者であり、今後も患者数、治療件数の増加が見込まれる。

図表17:増加が見込まれる高齢者人口 (65歳以上)

(出典:国立・社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」に基づき同社作成)

医療技術の進歩も需要を後押し

低侵襲医療の分野では、新たな治療法や製品の開発が活発であり、特に心臓律動管理関連(CRS)と心臓血管外科関連(CVS)では、海外メーカーによる開発が盛んである。

アブレーション(CRS 心臓律動管理関連分野)

心房細動の原因となっている部分を焼いて、根本から治療することができるアブレーション(心筋焼灼術)の普及が進んでいる。特にここ数年は検査機器や冷凍アブレーション等の新製品の登場で、検査や治療の精度や時間が飛躍的に向上したことから、治療件数が急増している。

図表18:アブレーション用カテーテル市場の推移 (出典:国立・社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」に基づき同社作成)

医療技術の進歩も需要を後押し

低侵襲医療の分野では、新たな治療法や製品の開発が活発であり、特に心臓律動管理関連(CRS)と心臓血管外科関連(CVS)では、海外メーカーによる開発が盛んである。

アブレーション(CRS 心臓律動管理関連分野)

心房細動の原因となっている部分を焼いて、根本から治療することができるアブレーション(心筋焼灼術)の普及が進んでいる。特にここ数年は検査機器や冷凍アブレーション等の新製品の登場で、検査や治療の精度や時間が飛躍的に向上したことから、治療件数が急増している。

図表18:アブレーション用カテーテル市場の推移

(出典:R&D「医療機器・用品年鑑2018年版」に基づき同社作成)

TAVI(CVS 心臓血管外科関連分野)

2013年に保険適用になったTAVI(経カテーテル的大動脈弁留置術)の普及も飛躍的に進んでいる。大動脈弁の開きの不具合で、血液の流れが悪くなる大動脈弁狭窄症をカテーテルで治療する。これまでは外科手術しか選択肢がなかったが、TAVIは、開胸手術が不要のため、身体への負担が少なく、今まで手術ができなかった高齢者でも治療が可能になった。

図表19:TAVI用生体弁市場の推移 (出典:R&D「医療機器・用品年鑑2018年版」に基づき同社作成)

TAVI(CVS 心臓血管外科関連分野)

2013年に保険適用になったTAVI(経カテーテル的大動脈弁留置術)の普及も飛躍的に進んでいる。大動脈弁の開きの不具合で、血液の流れが悪くなる大動脈弁狭窄症をカテーテルで治療する。これまでは外科手術しか選択肢がなかったが、TAVIは、開胸手術が不要のため、身体への負担が少なく、今まで手術ができなかった高齢者でも治療が可能になった。

図表19:TAVI用生体弁市場の推移

(出典:R&D「医療機器・用品年鑑2018年版」に基づき同社作成)

国の医療費抑制策の影響を受ける

医療業界では、増え続ける医療費が大きな問題となっており、医療費の抑制に向けて、制度改革が行われている。短期的な政策には、診療報酬の改定がある。医師の技術料にあたる診療報酬(本体)よりも、医薬品や医療機器の保険償還価格の方を下げられる傾向にあり、市場価格も償還価格に連動する形で動く。2018年4月には、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われた。今までは二年に一度実施していた診療報酬の改定を今後は毎年実施する可能性もあり、抑制が一段と進むことが考えられる。

他方、長期的な政策には、病床機能の分化促進がある。団塊の世代が75歳を迎える2025年に向けて、過剰な急性期病床を減らし、不足している回復期病床への転換を推進する施策が盛り込まれている。急性期病床は入院基本料が高く設定されているため、2006年より病床数が増え続け、この結果、重症度の低い患者に対しても、急性期並みの手厚い看護が施され、医療費の圧迫要因のひとつになっている。

政府は2025年の急性期病床の必要数を、2016年の58万床から40万床と推計しており、18万床の転換を目指している。看護必要度や重症度等の病床要件の見直しにより、病床数をコントロールする施策を打ち出しており、今後、これらへの対応が病院経営の課題として浮上してくると予想される。 (出典:R&D「医療機器・用品年鑑2018年版」に基づき同社作成)

国の医療費抑制策の影響を受ける

医療業界では、増え続ける医療費が大きな問題となっており、医療費の抑制に向けて、制度改革が行われている。短期的な政策には、診療報酬の改定がある。医師の技術料にあたる診療報酬(本体)よりも、医薬品や医療機器の保険償還価格の方を下げられる傾向にあり、市場価格も償還価格に連動する形で動く。2018年4月には、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われた。今までは二年に一度実施していた診療報酬の改定を今後は毎年実施する可能性もあり、抑制が一段と進むことが考えられる。

他方、長期的な政策には、病床機能の分化促進がある。団塊の世代が75歳を迎える2025年に向けて、過剰な急性期病床を減らし、不足している回復期病床への転換を推進する施策が盛り込まれている。急性期病床は入院基本料が高く設定されているため、2006年より病床数が増え続け、この結果、重症度の低い患者に対しても、急性期並みの手厚い看護が施され、医療費の圧迫要因のひとつになっている。

政府は2025年の急性期病床の必要数を、2016年の58万床から40万床と推計しており、18万床の転換を目指している。看護必要度や重症度等の病床要件の見直しにより、病床数をコントロールする施策を打ち出しており、今後、これらへの対応が病院経営の課題として浮上してくると予想される。

同業他社の状況

医療機器卸は国内に1,000社以上存在し、大別すると、多品種を大量に取り扱う「総合型」と、特定の診療科や製品群に特化した「専門型」に分類される。総合型は大病院から診療所までほとんどの診療科が顧客であるのに対し、同社の顧客は主に循環器内科、心臓血管外科等の血管系の治療を行う施設である。

業界では特定の地域や、医療施設に密着した企業が多く、同社の競合も地域別、分野別に様々である。しかしながら、トレーサビリティや信用力の問題から、十分な品揃えができない等、問題を抱える小規模事業者も少なくない。後継者不足や業績悪化等、事業継続が困難な状況に陥るケースも見受けられ、今後は淘汰や、業務資本提携等が加速すると予想される。

隣接の医薬品卸業界では、すでに大手4グループに集約されており、医療機器卸業界においても同様の展開が予想される。同社が2013年に持株会社を設立した背景には、今後の業界再編を見据え、傘下企業を増やす狙いがある。

図表21:医療機器卸業界マップ (100社抜粋) 同業他社の状況

医療機器卸は国内に1,000社以上存在し、大別すると、多品種を大量に取り扱う「総合型」と、特定の診療科や製品群に特化した「専門型」に分類される。総合型は大病院から診療所までほとんどの診療科が顧客であるのに対し、同社の顧客は主に循環器内科、心臓血管外科等の血管系の治療を行う施設である。

業界では特定の地域や、医療施設に密着した企業が多く、同社の競合も地域別、分野別に様々である。しかしながら、トレーサビリティや信用力の問題から、十分な品揃えができない等、問題を抱える小規模事業者も少なくない。後継者不足や業績悪化等、事業継続が困難な状況に陥るケースも見受けられ、今後は淘汰や、業務資本提携等が加速すると予想される。

隣接の医薬品卸業界では、すでに大手4グループに集約されており、医療機器卸業界においても同様の展開が予想される。同社が2013年に持株会社を設立した背景には、今後の業界再編を見据え、傘下企業を増やす狙いがある。

図表21:医療機器卸業界マップ (100社抜粋)

(出典:R&D「医療機器・用品年鑑2017年版」に基づき同社作成) (出典:R&D「医療機器・用品年鑑2017年版」に基づき同社作成)

|

| 今後の成長戦略 |

|

これらの環境を踏まえて、今後は、主に以下の3戦略で成長を目指す。

1)バリューアップ支援推進による顧客深耕

同社の顧客のほとんどは、急性期病院としての成長や生き残りを目指していることから、顧客の課題を特定し、制度変更に対応した解決策の提案を行う等、病床機能の維持・強化支援を通じて、既存顧客の深耕および新規顧客の開拓を進めていく。

具体的には、顧客病院に患者が集中し、地域の急性期医療の中心的な存在になるための様々な支援を行う。同社の顧客のなかでも虚血性心疾患関連(PCI)、心臓律動管理関連(CRS)、心臓血管外科関連(CVS)の3分野の患者構成のバランスがよい病院は、患者が集まる傾向にあり、医業収益も順調に伸びている。同社では、顧客病院が専門性を高め、競争力のあるマルチ・スペシャリティ病院になるための様々なサポートを行う。

具体的な支援例

① 診療科の新設サポート

診療圏調査を行い、地域の患者数や競合状況を分析。循環器内科のみ診療している病院に対しては、心臓外科等の新設を提案。新設に伴う人材確保や設備投資をサポートする。

② 治療領域の拡大サポート

アブレーションやTAVIのような最新の治療が行える病院は患者から選ばれやすい。ただし、病院が保険診療を始めるためには、手術実績、設備や人員体制等、様々な要件を満たす必要があるため、施設基準を満たすためのサポートを行う。

③ 医療施設間連携サポート

同社が有するネットワークを活用し、患者および医師の紹介を行い、顧客病院と診療所やクリニックとの地域医療連携をサポートする。

④ 医師の研修サポート

国内および海外において医師の研修を支援する。アブレーション市場は伸びているものの、高度な技術を必要とするため、治療を行える不整脈専門医は限られている(図表22)。同社では、治療件数の多い病院の見学や研修をサポートし、カテーテル治療もアブレーションもできる医師の育成に貢献している。

図表22:医師の偏在

(出典:厚生労働省(医師数2016年12月)、日本心血管インターベンション治療学会(CVIT認定医2018年3月、専門医2018年1月)、日本不整脈心電学会(不整脈専門医2018年4月) 、心臓血管外科専門医認定機構(専門医2018年4月)に基づき同社作成)

2)低侵襲領域の拡大

医療現場では、単に病気を治すだけではなく、身体にやさしい医療への移行が進んでいる。今後も、先行する海外の情報等をいち早く収集し、新しい治療領域や潜在患者を開拓していく。低侵襲化の流れは、心臓にとどまらず、全身に広がっており、足の血管が詰まる閉塞性動脈症もカテーテルで治療が可能である。全身の動脈硬化を伴うことが多いが、病気に気がついていない患者も多い。同社では顧客病院に対して、動脈硬化が疑われる患者には全身スクリーニング検査を推奨している。また、糖尿病関連(DMS)のインスリンポンプもインスリン注射に変わる治療法として普及が進んでいる。このように、心臓以外の領域でも患者のQOL(生活の質)の向上に繋がる製品群を増やしていく方針である。

3)M&Aによる拡大

東北地方での更なるシェア拡大を目指し、2017年10月に秋田県の大沢商事を買収した(2018年7月にテスコに吸収合併)。拠点数は22となったが、まだ国内でも空白地域が多い。今後、経営者の高齢化による事業承継問題や競争激化により、M&Aの機会が増えてくるものと予想される。

地域拡大は、市場環境に合わせて、自前での拠点開設とM&Aを組み合わせて推進する。基本的に在庫を持たず、拠点開設には人件費と家賃以外の初期投資はほとんどかからない。最近は医療施設からの取引要請があって、新しい地域に進出するケースも多い。また、地域的な拡大だけではなく、メーカー機能を持つために、川上への垂直統合も視野に入れている。 2)低侵襲領域の拡大

医療現場では、単に病気を治すだけではなく、身体にやさしい医療への移行が進んでいる。今後も、先行する海外の情報等をいち早く収集し、新しい治療領域や潜在患者を開拓していく。低侵襲化の流れは、心臓にとどまらず、全身に広がっており、足の血管が詰まる閉塞性動脈症もカテーテルで治療が可能である。全身の動脈硬化を伴うことが多いが、病気に気がついていない患者も多い。同社では顧客病院に対して、動脈硬化が疑われる患者には全身スクリーニング検査を推奨している。また、糖尿病関連(DMS)のインスリンポンプもインスリン注射に変わる治療法として普及が進んでいる。このように、心臓以外の領域でも患者のQOL(生活の質)の向上に繋がる製品群を増やしていく方針である。

3)M&Aによる拡大

東北地方での更なるシェア拡大を目指し、2017年10月に秋田県の大沢商事を買収した(2018年7月にテスコに吸収合併)。拠点数は22となったが、まだ国内でも空白地域が多い。今後、経営者の高齢化による事業承継問題や競争激化により、M&Aの機会が増えてくるものと予想される。

地域拡大は、市場環境に合わせて、自前での拠点開設とM&Aを組み合わせて推進する。基本的に在庫を持たず、拠点開設には人件費と家賃以外の初期投資はほとんどかからない。最近は医療施設からの取引要請があって、新しい地域に進出するケースも多い。また、地域的な拡大だけではなく、メーカー機能を持つために、川上への垂直統合も視野に入れている。

|

| 業績と見通し |

|

2018年3月期実績

連続増収増益で売上・利益とも最高を更新

2018年3月期の売上高は8.8%増の628.3億円で過去最高を更新。好調な既存顧客売上と新規顧客の獲得に加え、子会社化した大沢商事も寄与した。大沢商事を除くと6%の増収。分類別では、一部期ずれが生じた大型機器以外は増収を達成し、ほぼ計画通りの着地となった。

売上総利益率は0.3ポイント低下した。TAVI関連製品等、利益率の低い製品の売上が伸びたほか、大型案件が一巡した大型機器関連の利益率が低下したことが要因。

販管費は大沢商事の人件費等により、9.1%増加したが、増収効果で吸収し、営業利益は2.8%増の31.4億円と過去最高を更新した。粗利益率が計画を下回ったことにより、計画には届かなかった。

当期純利益は同40.4%増の30億円。大沢商事の買収に伴う負ののれん発生益6.8億円が主な要因。 連続増収増益で売上・利益とも最高を更新

2018年3月期の売上高は8.8%増の628.3億円で過去最高を更新。好調な既存顧客売上と新規顧客の獲得に加え、子会社化した大沢商事も寄与した。大沢商事を除くと6%の増収。分類別では、一部期ずれが生じた大型機器以外は増収を達成し、ほぼ計画通りの着地となった。

売上総利益率は0.3ポイント低下した。TAVI関連製品等、利益率の低い製品の売上が伸びたほか、大型案件が一巡した大型機器関連の利益率が低下したことが要因。

販管費は大沢商事の人件費等により、9.1%増加したが、増収効果で吸収し、営業利益は2.8%増の31.4億円と過去最高を更新した。粗利益率が計画を下回ったことにより、計画には届かなかった。

当期純利益は同40.4%増の30億円。大沢商事の買収に伴う負ののれん発生益6.8億円が主な要因。

分類別では、心臓血管外科関連(CVS)が24.7%の増収となった。TAVIの治療件数が大幅に増加し、関連製品の売上が倍増した。

心臓律動管理関連(CRS)は11.8%の増収。 MRI対応ペースメーカやアブレーション関連製品が2桁の増収を達成した。

売上規模の大きい虚血性心疾患関連(PCI)は、治療件数の増加に伴い、カテーテルやステントの販売が好調に推移した。末梢血管疾患関連(PPI)では、バルーンカテーテルが2桁の増収を達成した。糖尿病関連では、インスリンポンプや血糖測定器が好調だった。

一方、大型機器関連は東北の復興需要関連の大型案件が一巡し、減収となった。「その他」は大沢商事の売上(透析関連等)が加わり、2桁増となった。

計画比では、既存顧客が好調に推移したことにより、末梢血管疾患関連(PPI)および脳外科関連が上回った。糖尿病関連(DMS)も、血糖測定器の新製品が寄与した。

大型機器では一部に期ずれが生じたため、未達となったが、小型の医療機器が好調で、「その他」が計画を上回った。

虚血性心疾患関連(PCI)は、新規顧客獲得に遅れが生じ、計画には届かなかった。また心臓血管外科関連(CVS)はTAVI以外の製品が未達となり、心臓律動管理関連(CRS)は既存顧客向けが未達となった。

財務分析

同社は財務の健全性、安全性でも業界平均を上回る(図表25)。貸借対照表の資産の主な項目は、売上債権であり、顧客が保険者に診療報酬を請求した後に回収となる。基本的に在庫を持たず、物流センター等の大型設備投資もないため、有利子負債はない。

2018年3月期は、大沢商事の連結もあって、売上債権、固定資産、買入債務が増加した。また、大沢商事の株式取得に伴う現金収入6億円により、投資活動によるキャッシュフローが7.6億円のプラスとなった。着実にキャッシュフローを創出しており、2018年3月期末の現預金は133億円となった。更なるM&Aを含め、今後は余剰資金の有効活用が望まれる。

図表25:財務指標における業界平均との比較(2017年3月期実績ベース)

分類別では、心臓血管外科関連(CVS)が24.7%の増収となった。TAVIの治療件数が大幅に増加し、関連製品の売上が倍増した。

心臓律動管理関連(CRS)は11.8%の増収。 MRI対応ペースメーカやアブレーション関連製品が2桁の増収を達成した。

売上規模の大きい虚血性心疾患関連(PCI)は、治療件数の増加に伴い、カテーテルやステントの販売が好調に推移した。末梢血管疾患関連(PPI)では、バルーンカテーテルが2桁の増収を達成した。糖尿病関連では、インスリンポンプや血糖測定器が好調だった。

一方、大型機器関連は東北の復興需要関連の大型案件が一巡し、減収となった。「その他」は大沢商事の売上(透析関連等)が加わり、2桁増となった。

計画比では、既存顧客が好調に推移したことにより、末梢血管疾患関連(PPI)および脳外科関連が上回った。糖尿病関連(DMS)も、血糖測定器の新製品が寄与した。

大型機器では一部に期ずれが生じたため、未達となったが、小型の医療機器が好調で、「その他」が計画を上回った。

虚血性心疾患関連(PCI)は、新規顧客獲得に遅れが生じ、計画には届かなかった。また心臓血管外科関連(CVS)はTAVI以外の製品が未達となり、心臓律動管理関連(CRS)は既存顧客向けが未達となった。

財務分析

同社は財務の健全性、安全性でも業界平均を上回る(図表25)。貸借対照表の資産の主な項目は、売上債権であり、顧客が保険者に診療報酬を請求した後に回収となる。基本的に在庫を持たず、物流センター等の大型設備投資もないため、有利子負債はない。

2018年3月期は、大沢商事の連結もあって、売上債権、固定資産、買入債務が増加した。また、大沢商事の株式取得に伴う現金収入6億円により、投資活動によるキャッシュフローが7.6億円のプラスとなった。着実にキャッシュフローを創出しており、2018年3月期末の現預金は133億円となった。更なるM&Aを含め、今後は余剰資金の有効活用が望まれる。

図表25:財務指標における業界平均との比較(2017年3月期実績ベース)

(出典:業界平均は、カワニシHD(2689)、ほくやく・竹山HD(3055)、ディーブイエックス(3079)、メディアスHD(3154)、シップヘルスケアHD(3360)、日本ライフライン(7575)、ヤマシタヘルスケアHD(9265) の2016年度の有価証券報告書等に基づき同社作成) (出典:業界平均は、カワニシHD(2689)、ほくやく・竹山HD(3055)、ディーブイエックス(3079)、メディアスHD(3154)、シップヘルスケアHD(3360)、日本ライフライン(7575)、ヤマシタヘルスケアHD(9265) の2016年度の有価証券報告書等に基づき同社作成)

2019年3月期見通し 2019年3月期見通し

価格下落を数量増でカバーし連続増収・増益を見込む

2019年3月期の会社予想は、売上高6.6%増の670億円。保険償還価格の改定によるマイナス影響が5.9%あるものの、大沢商事の上半期の寄与、既存顧客における院内シェア拡大や、大学病院、地域の中核病院、糖尿病関連施設等、新規顧客の獲得による販売数量増でカバーする見通し。大沢商事を除くと、実質4%の増収となる。

売上総利益率は13.1%と0.3ポイント改善する見込み。償還価格下落の影響は、販売数量の拡大や仕入のコストダウンで吸収する。特に主力のPCI、CRS、CVSの利益率の改善を図る。

販管費は大沢商事の上乗せ分とグループの人員増(前期末の517名から今期末は561名を計画)により、13.3%増加する見込み。営業利益は1.8%増の32億円の予想で、過去最高を更新する。前期の負ののれん発生益の反動で当期純利益は23.5%減の23億円の予想。

配当予想は1円増配の30円で、配当性向は37.4%。

診療報酬改定の影響

今期の保険償還価格改定は分類別でばらつきはあるものの、売上高への影響は5.9%のマイナスと、同社では試算している。 価格下落を数量増でカバーし連続増収・増益を見込む

2019年3月期の会社予想は、売上高6.6%増の670億円。保険償還価格の改定によるマイナス影響が5.9%あるものの、大沢商事の上半期の寄与、既存顧客における院内シェア拡大や、大学病院、地域の中核病院、糖尿病関連施設等、新規顧客の獲得による販売数量増でカバーする見通し。大沢商事を除くと、実質4%の増収となる。

売上総利益率は13.1%と0.3ポイント改善する見込み。償還価格下落の影響は、販売数量の拡大や仕入のコストダウンで吸収する。特に主力のPCI、CRS、CVSの利益率の改善を図る。

販管費は大沢商事の上乗せ分とグループの人員増(前期末の517名から今期末は561名を計画)により、13.3%増加する見込み。営業利益は1.8%増の32億円の予想で、過去最高を更新する。前期の負ののれん発生益の反動で当期純利益は23.5%減の23億円の予想。

配当予想は1円増配の30円で、配当性向は37.4%。

診療報酬改定の影響

今期の保険償還価格改定は分類別でばらつきはあるものの、売上高への影響は5.9%のマイナスと、同社では試算している。

上記を織り込んだ2019年3月期の分類別の売上高見通しは以下の通りである。全般的に数量増による増収を見込んでいる。価格下落率の大きい虚血性心疾患関連(PCI)はほぼ横ばいだが、アブレーションやTAVI関連製品が引き続き好調なことから、心臓律動管理関連(CRS)および心臓血管外科関連(CVS)は2桁増収を見込む。更に償還価格の影響を受けない大型機器関連や、血糖測定器が好調な糖尿病関連(DMS)も2桁増収を達成する見通し。

上記を織り込んだ2019年3月期の分類別の売上高見通しは以下の通りである。全般的に数量増による増収を見込んでいる。価格下落率の大きい虚血性心疾患関連(PCI)はほぼ横ばいだが、アブレーションやTAVI関連製品が引き続き好調なことから、心臓律動管理関連(CRS)および心臓血管外科関連(CVS)は2桁増収を見込む。更に償還価格の影響を受けない大型機器関連や、血糖測定器が好調な糖尿病関連(DMS)も2桁増収を達成する見通し。

今期の重点施策

今期はターゲット顧客を絞り込み、バリューアップ支援をスケールアップする。営業部門の担当制を顧客別に細分化し、既存顧客の院内シェアを増やす。大学病院グループ等、有力な新規顧客の獲得にも注力する。

更に今期は、前期に低下した売上総利益率の改善を目指す。トップシェアのアドバンテージを活かして、メーカーに対して販売数量をコミットするほか、メーカーのスイッチング等で仕入コストを引き下げる。保険償還価格が下がっているバルーンカテーテルについては、「置き薬方式」を段階的に見直し、当社が徐々に在庫リスクをとることによって、コストダウンを図る。在庫管理は適正使用支援を通じて、すでにノウハウがあるため、評価損等のリスクは比較的小さいと見る。

子会社化した大沢商事は、2018年7月にテスコが吸収合併し、グループでの仕入交渉や、テスコとの一体運営で通期での利益貢献を目指す。

株主還元

株主への還元については、業績、経営基盤の強化、将来の事業展開等を総合的に勘案しながら配当性向30%以上を目標としている。

2018年3月期は、設立5周年記念配当に加え、記念株主優待(100株以上保有の株主に1,000円分のクオカードを贈呈)を実施した。2019年3月期の配当予想30円に基づく配当性向は37%。 今期の重点施策

今期はターゲット顧客を絞り込み、バリューアップ支援をスケールアップする。営業部門の担当制を顧客別に細分化し、既存顧客の院内シェアを増やす。大学病院グループ等、有力な新規顧客の獲得にも注力する。

更に今期は、前期に低下した売上総利益率の改善を目指す。トップシェアのアドバンテージを活かして、メーカーに対して販売数量をコミットするほか、メーカーのスイッチング等で仕入コストを引き下げる。保険償還価格が下がっているバルーンカテーテルについては、「置き薬方式」を段階的に見直し、当社が徐々に在庫リスクをとることによって、コストダウンを図る。在庫管理は適正使用支援を通じて、すでにノウハウがあるため、評価損等のリスクは比較的小さいと見る。

子会社化した大沢商事は、2018年7月にテスコが吸収合併し、グループでの仕入交渉や、テスコとの一体運営で通期での利益貢献を目指す。

株主還元

株主への還元については、業績、経営基盤の強化、将来の事業展開等を総合的に勘案しながら配当性向30%以上を目標としている。

2018年3月期は、設立5周年記念配当に加え、記念株主優待(100株以上保有の株主に1,000円分のクオカードを贈呈)を実施した。2019年3月期の配当予想30円に基づく配当性向は37%。

|

| 秋沢代表取締役社長に聞く |

多くの有力病院や名医を顧客に持つ同社は、医療現場からの信頼が参入障壁のひとつであると言える。その揺るぎなき信頼を築いてきたのは、代表取締役社長、秋沢英海氏である。ウイン・インターナショナルの代表取締役も務め、倒産寸前の会社を大胆な改革で再建した実績がある。

秋沢社長に医療への思いや投資家へのメッセージ等についてお話を伺った。

Q1.競合が多いなか、ここまで会社を大きくできたのはなぜだと思いますか。

業態上、製品では他社との差別化が難しいので、人に尽きると思います。 医師や医療スタッフが最善の医療を患者さんに提供できることを最優先に考えて、社員一人ひとりが行動してきたことが、時間をかけて評価されているのだと思います。私たちの成長ドライバーは、顧客である医療機関の成長を支援することだと考えています。

Q2.低侵襲医療にいち早く着目したきっかけは何でしょうか。

心臓カテーテル治療の先駆者である医師との出会いがありました。当時、再建をまかされた会社(現ウイン・インターナショナル)を立て直す過程において、将来性がある分野に特化しようと判断したことが、結果的にターニングポイントになりました。

Q3.医療に対する思いをお聞かせください。

医療は儲けすぎてはいけないという考えが根底にあります。企業として成長し続けることは言うまでもありませんが、初めに利益ありきで臨むべきではないと考えています。最適な医療機器を適切な価格で提供すること、その先の患者さんが安全でよりよい医療を受けることができるよう力を尽くすことが、私たちの役割であり、そこに収益の機会があると考えています。

Q4.従業員には日頃どんなことを話されているのですか。

医療に携わる者として、安全、安心、信頼を前提に、常に顧客視点で考え、正しいことを行っていれば、必ず利益はついてくると話しています。顧客に高い値段で売ろうとして上司から怒られるのは、当社くらいではないでしょうか。取り扱っているのは主に消耗品ですから、売り切っておしまいではなく、その先も顧客との関係は続いていきます。顧客志向を追求することが、結果的に自社の利益成長につながるのだと話しています。

Q5.ウイン・パートナーズ設立から、5年がたちました。これまでの手応えと、経営トップとして、これからどんなことに取り組んでいかれるのか教えてください。

1,000社以上もの中小企業が割拠する当業界は、まだまだ非効率な部分が多いと感じています。医療費抑制の一助となるためにも、再編によって効率化を進めることが必要と考え、2013年に持株会社体制にしました。当初の想定より、スピードは若干遅いと感じていますが、当社の理念に賛同する企業をグループに迎え入れ、規模を拡大していく考えに変化はありません。

Q6.最後に株主や投資家へのメッセージをお願いいたします。

当社の事業は、一般の方々にはなじみが薄く、認知度は高くありませんが、これからも日本の医療現場を支え、着実に成長を続けてまいります。限られた財源のなか、安心できる医療が永続的に提供される医療供給体制の構築に貢献することが、私たちの社会的責任と考え、皆様から広く信頼される企業を目指します。

図表31:株価チャート 多くの有力病院や名医を顧客に持つ同社は、医療現場からの信頼が参入障壁のひとつであると言える。その揺るぎなき信頼を築いてきたのは、代表取締役社長、秋沢英海氏である。ウイン・インターナショナルの代表取締役も務め、倒産寸前の会社を大胆な改革で再建した実績がある。

秋沢社長に医療への思いや投資家へのメッセージ等についてお話を伺った。

Q1.競合が多いなか、ここまで会社を大きくできたのはなぜだと思いますか。

業態上、製品では他社との差別化が難しいので、人に尽きると思います。 医師や医療スタッフが最善の医療を患者さんに提供できることを最優先に考えて、社員一人ひとりが行動してきたことが、時間をかけて評価されているのだと思います。私たちの成長ドライバーは、顧客である医療機関の成長を支援することだと考えています。

Q2.低侵襲医療にいち早く着目したきっかけは何でしょうか。

心臓カテーテル治療の先駆者である医師との出会いがありました。当時、再建をまかされた会社(現ウイン・インターナショナル)を立て直す過程において、将来性がある分野に特化しようと判断したことが、結果的にターニングポイントになりました。

Q3.医療に対する思いをお聞かせください。

医療は儲けすぎてはいけないという考えが根底にあります。企業として成長し続けることは言うまでもありませんが、初めに利益ありきで臨むべきではないと考えています。最適な医療機器を適切な価格で提供すること、その先の患者さんが安全でよりよい医療を受けることができるよう力を尽くすことが、私たちの役割であり、そこに収益の機会があると考えています。

Q4.従業員には日頃どんなことを話されているのですか。

医療に携わる者として、安全、安心、信頼を前提に、常に顧客視点で考え、正しいことを行っていれば、必ず利益はついてくると話しています。顧客に高い値段で売ろうとして上司から怒られるのは、当社くらいではないでしょうか。取り扱っているのは主に消耗品ですから、売り切っておしまいではなく、その先も顧客との関係は続いていきます。顧客志向を追求することが、結果的に自社の利益成長につながるのだと話しています。

Q5.ウイン・パートナーズ設立から、5年がたちました。これまでの手応えと、経営トップとして、これからどんなことに取り組んでいかれるのか教えてください。

1,000社以上もの中小企業が割拠する当業界は、まだまだ非効率な部分が多いと感じています。医療費抑制の一助となるためにも、再編によって効率化を進めることが必要と考え、2013年に持株会社体制にしました。当初の想定より、スピードは若干遅いと感じていますが、当社の理念に賛同する企業をグループに迎え入れ、規模を拡大していく考えに変化はありません。

Q6.最後に株主や投資家へのメッセージをお願いいたします。

当社の事業は、一般の方々にはなじみが薄く、認知度は高くありませんが、これからも日本の医療現場を支え、着実に成長を続けてまいります。限られた財源のなか、安心できる医療が永続的に提供される医療供給体制の構築に貢献することが、私たちの社会的責任と考え、皆様から広く信頼される企業を目指します。

図表31:株価チャート

(出典:Yahoo!ファイナンス) (出典:Yahoo!ファイナンス)

*売上高、営業利益は今期会社側予想。ROEは前期実績。時価総額は直近の四半期末株式数×2018年6月28日終値。PER(予)、PBR(実)は2018年6月28日終値ベース。ほくやく・竹山HDの株価は2018年6月27日終値を使用。2017年12月1日に山下医科器械の完全親会社として設立されたヤマシタヘルスケアHDは前期比較無し。BPSは山下医科器械の前期実績を使用。 *売上高、営業利益は今期会社側予想。ROEは前期実績。時価総額は直近の四半期末株式数×2018年6月28日終値。PER(予)、PBR(実)は2018年6月28日終値ベース。ほくやく・竹山HDの株価は2018年6月27日終値を使用。2017年12月1日に山下医科器械の完全親会社として設立されたヤマシタヘルスケアHDは前期比較無し。BPSは山下医科器械の前期実績を使用。

|

| 本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。 本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。 投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) 2025 Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved. |