ブリッジレポート:(4592)サンバイオ vol.1

| (4592:東証マザーズ) サンバイオ |

|

||||||||

|

||||||||

企業名 |

サンバイオ株式会社 |

||

社長 |

森 敬太 |

||

所在地 |

東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー28F |

||

決算期 |

1月末日 |

業種 |

医薬品(製造業) |

| 項目決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |

| 2015年1月 | 3,229 | 2,248 | 2,228 | 1,736 |

| 2014年1月 | 204 | -584 | -587 | -589 |

| 株式情報(12/18現在データ) |

|

||||||||||||||||||||||||

|

| 今回のポイント |

|

| 会社概要 |

|

【沿革】

麒麟麦酒株式会社で研究開発を行っていた森 敬太氏(サンバイオ株式会社 代表取締役社長)は、自ら新しい事業に挑戦したいと考えていたところ、旧知の友人で、大手コンサルティング会社ボストンコンサルティング・グループのコンサルタントを経て、製薬企業向け営業支援を行う(株)ケアネット(2150、東証マザーズ)の創業に携り同社副社長であった川西 徹氏(サンバイオ株式会社 代表取締役会長)と、起業に関して意気投合した。将来の方向性など様々な議論を行うなか、2人とも大学時代に農学部でバイオテクノロジーを専攻していたこともあり、「バイオの世界で、新しい分野、新しい市場を創り出す。」ことに目標を定めた。具体的な分野として将来性の大きい「再生細胞薬」に注目し、その製品化・事業化を目指して、2001年2月、SanBio, Inc.を米国カリフォルニア州に設立した。 創業にあたり、慶應義塾大学 岡野栄之(ひでゆき)教授(脳神経領域の再生医療、iPS研究で世界の第一人者。現在、慶應義塾大学医学部長、日本再生医療学会理事ほか)の研究分野に着目し、協力を願い出たところ快諾を得て、同氏の紹介もあり、2002年12月、神奈川県内の国公私立大学の研究成果を企業に橋渡しする技術移転機関「よこはまティーエルオー株式会社」から、現在の開発品の基本技術となっている基本シーズに係る知的財産の譲渡を受けた。岡野氏は創業科学者としてサンバイオの創業以来、科学的な見地からのアドバイスを提供している。一方、米国では、再生医療分野での強力なネットワークを通じて、各分野の有力なアドバイザーや、優秀な研究員を獲得し、再生細胞薬の開発、製造及び大量生産技術の確立を進めてきた。 2009年12月に再生細胞薬「SB623」の日本における慢性期脳梗塞用途の開発専用実施権許諾契約を帝人株式会社と締結し、翌2010年5月には脳梗塞について、米国食品医薬品局(Food and Drug Administration以下、FDA)から臨床試験開始の承認を取得した。一方、2010年9月には大日本住友製薬株式会社と米国及びカナダにおける慢性期脳梗塞用途のオプション契約を締結。 2011年1月には米国において「SB623」の脳梗塞分野における臨床試験(フェーズI/IIa)を開始し、2013年8月には被験者18名に「SB623」の投与を完了し、SB623の安全性と統計学的に有意な有効性データが確認された。 その後の2014年9月には、POC(プルーフ・オブ・コンセプトの略=基礎研究の段階におかれている新薬候補物質の有用性・効果が、動物やヒトに投与する臨床実験において認められること。)を取得している。 2012年12月に京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞の開発でノーベル賞を受賞したことに加え、2014年11月に改正薬事法及び再生医療新法が施行されたのを契機に、再生医療分野での日本の存在価値が世界的に急速にクローズアップされるなか、これを絶好の機会と捉え、日本を中心とした経営体制による世界的な事業展開を加速するために、2013年2月、日本においてサンバイオ株式会社を設立。2014年1月には、サンバイオ(株)を親会社、米国のSanBio, Inc.を完全子会社とする企業再編を行い、2015年4月東証マザーズ市場に上場を果たし、日本でのバイオベンチャーIPOとしては最大規模の73億円を調達した。 2014年6月、米国において「SB623」のフェーズI/IIa臨床試験の結果を受けて、FDAから次のフェーズIIbの臨床試験実施承認を取得したのを機に、同年9月には、大日本住友製薬株式会社が先に締結したオプション契約を行使し、米国及びカナダにおける「SB623」の慢性期脳梗塞用途の共同開発をスタートしている。 一方、「SB623」の適応拡大として、米国での外傷性脳損傷疾患を対象とした臨床試験については、2013年5月にFDAから試験開始の承認を取得。その後、治験の準備を進めてきたが、2015年10月に外傷性脳損傷のフェーズII(被験者52名、二重盲検試験)の被験者募集が実際に開始されている。 また、北米における慢性期脳梗塞のフェーズIIb(被験者156名、二重盲検試験)の臨床試験が、2015年12月に被験者募集を開始するなど、開発は着々と進展している。 【サンバイオグループと開発体制】

沿革で触れたように、同社グループは、サンバイオ株式会社とその連結子会社SanBio. Inc.(米国カリフォルニア州)の2社から構成されている。再生細胞薬の研究開発については、2001年の創業以来一貫して、米国SanBio, Inc.の世界最高の開発・製造チームが中心になって手掛けているが、世界を見据えた事業展開を視野に、現在日本においても開発体制の拡充を進めている。 【企業理念】

慢性期脳梗塞(※)、外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病等のアンメットメディカルニーズ(※)のある疾患を対象に再生細胞薬による治療法を確立することで、世界中のこれら疾患を抱えた患者の治療・身体機能の改善に寄与することをグループのミッションとしている。

※慢性期脳梗塞:同社では発症後6カ月が経過した脳梗塞を慢性期脳梗塞と定義している。

※アンメットメディカルニーズ:未だ有効な治療法がない治療ニーズ。  【同社を理解する上でのポイント】

同社の事業内容を理解するには、細胞、脳の再生、再生医療など知っておくべきポイントがいくつかある。

<細胞について>

<脳の再生>

<ES細胞、iPS細胞>

<再生医療>

再生医療とは、損傷を受けた生体の機能を、幹細胞などを用いて復元または活性化させる医療。具体的には、患者に患者本人若しくはドナーの細胞を移植し、目的の細胞に分化したり、既存の細胞に作用したりすることで疾患を治療するもので、従来はなし得なかった根本的な治療を可能にすると言われている。

①再生医療とは ②世界が注目する日本の事業環境

経済産業省の資料によると、2012年に国内90億円、海外1,000億円だったと推計される再生医療市場は、2050年にそれぞれ2.5兆円、38兆円規模に拡大する見込み。2006年、2007年に山中教授がiPS細胞に関する画期的な成果を上げる一方で、米国では2009年3月にオバマ大統領が、ブッシュ政権が禁じていたES細胞への連邦政府助成を解禁する法案に署名するなど再生医療における研究競争が激化する中、日本では「激化する研究競争を勝ち抜き、患者のための臨床技術とするためには、産学官が一体となった強力な体制が必要不可欠」(「再生・細胞医療の現状及び課題 2012年9月26日 厚生労働省 医政局研究開発振興課」より)との認識が強まり、「再生医療」は日本再興戦略の重要テーマの一つとして掲げられることとなった。 そうした動きに応じて、2014年11月25日には医薬品医療機器等法(薬事法が改正・名称変更された。以下、改正薬事法とも使用)や再生医療等安全性確保法が施行され、再生医療の承認に向けた法体系が確立された。特に、改正薬事法に導入された早期承認制度においては、これまで5~8年かかった臨床試験から承認までの期間が3年半と短くなった。 また、再生医療等安全性確保法においては細胞培養加工の外部委託が認められたことも極めて画期的で、多くの海外企業がアライアンス等を通じて日本での事業開始を表明するなど、日本の再生医療を取り巻く環境は世界が注目するところとなっている。  【事業内容とビジネスモデル】

主に脳神経に係る疾患である、慢性期脳梗塞、外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病等のアンメットメディカルニーズのある疾患を対象とした再生細胞薬の開発、製造、販売を手掛けている。

<再生細胞薬>

同社グループは上記疾患を対象とした再生医療において、「再生細胞薬」の投与による治療を目指している。①再生細胞薬とは 再生細胞薬とは、患者自身の細胞の再生機能を高め、病気・事故等で失われた身体機能の自然な再生プロセスを誘引ないし促進させ、運動機能、感覚機能、認知機能を回復させる効能が期待される医薬品のことで、同社独自のコンセプトである。 ②他家移植とは

再生医療には「自家(じか)移植」と「他家(たか)移植」の2種類がある。「自家移植」は患者本人から細胞を採取しで加工・培養し、元の患者に移植するもの。 「自家移植」による再生医療としては、前述のテルモの骨格筋芽細胞シートがこれにあたる。 患者の大腿部より筋肉組織を採取。組織内に含まれる骨格筋芽細胞を培養してシート状にし、そのシートを元の患者の心臓表面に移植することにより、重症心不全の病態改善が期待できるというもので、培養する細胞は患者自身から採取する自家細胞のため、免疫拒絶反応がないことが特徴として挙げられる。しかしながら、自家移植は一般的に、「細胞調整に時間と手間がかかる」、「個人間のばらつきが大きい」、「費用が高額」など、量産化が容易ではなく実用化に当たっての課題は少なくない。 他方、健康なドナーから採取した細胞を加工・培養して量産化する「他家移植」は、安全性および免疫適合性の問題をクリアできれば、量産化によるコスト削減メリットが大きく、一つの製品で多くの患者を治療することが可能である。  同社グループのミッション『再生細胞薬を用いて世界中のアンメットメディカルニーズの疾患を抱えた患者の治療・身体機能の改善に寄与する。』を実現するためには、「医薬品」として大量に生産し、既存の物流に乗せて世界中に届ける必要がある。それを実現する重要な要素の一つが「他家移植」である。  ③量産化について

再生細胞薬の実用化に当たっては、有効性の確認に加えて、量産化技術の確立がカギを握っている。

しかしながら、再生医療関連企業で量産化まで技術を確立することができている企業は非常に少ない。従来の薬に比べて構造が複雑な再生医療ビジネスにおいては、実用化に至るまでに「量産化」という超え難い「死の谷」が存在する。同社は、その「死の谷」をすでに超えているという点で、他社を大きくリードしていると言えよう。 ④再生細胞薬「SB623」

現在は、「SB623」の慢性期脳梗塞および外傷性脳損傷を対象とした開発が最も進んでいる。当面は、「SB623」の適応疾患拡大に注力する模様だが、将来的には、「SB623」のほか、「SB618」や「SB308」といった異なる機能を持った細胞薬の開発も進めていく。

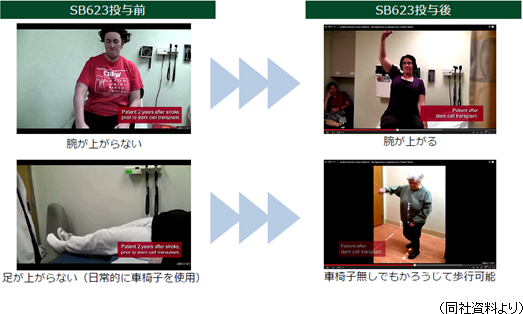

(1)「SB623」の効能

「SB623」は神経機能を再生する作用を持つ治療薬で、体の自然な再生プロセスを促進させ、失われた運動機能、感覚機能及び認知機能の再生を目標としている。具体的な作用は、①神経細胞をまもる、②神経細胞をつくる、③血管をつくる、④炎症を抑える等があり、これらが複合的に作用することが確認されている。「SB623」の現在の中心的な対象疾患である脳梗塞は、脳の血管が詰まることで、その先の細胞に栄養が届かなくなり、細胞が死んでしまう病気である。脳梗塞は、発作後数時間までの急性期には血栓溶解剤も有効だが、それを過ぎるとリハビリ以外に対処方法はなく、さらに6カ月を過ぎた慢性期に入ると多くの場合、リハビリによる改善効果も期待できないとされている。 同社グループでは、米国で2011年から慢性期の脳梗塞患者に対して、「SB623」の安全性と有効性を確認するためのフェーズI/IIa臨床試験(フェーズIとフェーズIIの一部を同時に行い、再生細胞薬の安全性と有効性を同時に確認したため、フェーズI/IIaとしている。)を実施し、2014年2月に投与後6カ月の効果測定が完了した。 この結果、副作用は認められないこと(安全性)、脳梗塞患者の運動機能が改善したこと(有効性)が確認され、同年6月には次の臨床試験のステップ(フェーズIIb)に進むことについての承認をFDAより得ることができた。  (横軸は「SB623」投与後の経過月数、縦軸は運動機能の改善度合いを示す。) 投与後月数が経過するほど機能改善が進んでおり、かつ効果が持続していることが分かる。  https://www.youtube.com/watch?v=E4WXwhTp7Ow&end=215 (2)「SB623」の投与方法

投与方法は、慢性期脳梗塞の場合、定位脳手術と呼ばれる既に脳神経外科では広く普及した手技により、局所麻酔で安全に投与される。

(3)開発の進捗

米国においてはフェーズI/IIaが2014年6月に完了し、2015年12月に、フェーズIIb(患者数156名)の被験者募集を開始したばかりだ。こちらは、提携先の大日本住友製薬との共同開発となっている。◎慢性期脳梗塞 日本においてはライセンスアウト先の帝人が開発を担っている。 ◎外傷性脳損傷

慢性期脳梗塞に次ぐ「SB623」の疾患ターゲットとしては外傷性脳損傷用途の開発も進んでいる。外傷性脳損傷は、交通事故や転倒などで頭に強い衝撃が加わり、脳が傷つくことによって起こる疾患で、脳の損傷によって、半身の麻痺や感覚障害記憶障害等の症状が起こるもの。改善を期待できる期間は脳梗塞よりもやや長いものの損傷後1年程度にとどまり、それを超えると有効な治療法が存在しないとされている。脳梗塞同様、神経機能の再生を促す「SB623」が治療薬として貢献すると期待される。 2015年10月に米国でフェーズII(患者数52名)治験の被験者募集を開始したところだ。 日本においては、現在、開発に向けて着々と準備を進めており、来期の臨床試験開始を目標に当局と協議を進めている。同疾患については、現時点で他社との提携はせず、独自開発を進めている。 ◎加齢黄斑変性

「SB623」は強い神経保護作用を持つことから、網膜疾患への適応も期待される。対象となる網膜疾患の主なものとしては、加齢黄斑変性、網膜色素変性があげられるが、現在、開発が進んでいるのは加齢黄斑変性疾患だ。 黄斑(おうはん)とは網膜の中央にあり、ものを見るために一番重要な部分。ものの形、大きさ、色、立体性、距離などの光の情報の大半を識別している。加齢とともに黄斑に異常が発生し徐々に網膜の細胞が死滅する結果、視力が低下したり、ものの見え方に支障が出るのが同疾患である。根本的な治療法が存在せず、新たな治療法の確立が待たれている。 同社では、2014年1月、同疾患の動物試験の結果をもとに、FDAとINDミーティング(新薬の臨床試験申請前の情報提供)を実施した。現在は加齢黄斑変性(ドライ型)をターゲットに、臨床試験の実施許諾に必要な非臨床試験を実施している。 <ビジネスモデル>

大学等の研究機関から技術を取得して同社が製造開発、非臨床試験、臨床試験を実施し、医薬品の販売網を有するパートナー製薬会社に開発権及び販売権をライセンス許諾する。契約に応じて、①契約一時金、②マイルストン収入、③開発協力金、④ロイヤルティ収入、⑤製品供給に係る収入等を得るビジネスモデルとなっている。①概要 技術導入、研究開発・試験、製品製造については、委託先である大学等研究機関、研究受託機関、製造受託機関等に対し適宜委託費用を支払う。なお、ライセンス許諾のタイミングは、安全性と有効性を確認する段階まで開発を進めた時点など、製品価値の最大化を目指して決定している。    ②パートナー製薬会社との提携状況

現在、「SB623」の慢性期脳梗塞用途の開発、製造、販売については、パートナー製薬会社として、北米においては大日本住友製薬株式会社と、日本においては帝人株式会社と、それぞれ契約を締結している。

【特徴と強み】

同社の再生細胞薬の対象となる疾患は、世界的に旧来の医療では対応できなかった中枢神経系領域が中心であるため、対象患者数が多いことが見込まれる。①巨大なターゲットマーケット 脳卒中患者数は米国においては約680万人と言われている。日本では、厚生労働省「2014年 患者調査」(2015年12月発表)によれば、2014年の脳血管疾患(脳卒中)総患者数は推計で117万9千人。前回調査(2011年)の123万5千人から若干減少してはいるがおおよそ国民の100人に1人という割合となっている。  後者2疾患の総患者数は脳卒中よりも少ないが、特にアルツハイマー病の患者数は近年急速に増加しており、有効な治療法に対するニーズは高まっている。  ②競争優位性を高める特許戦略

開発及び製品販売に伴う収入の極大化を目指すため、再生細胞薬の開発に必要な知的財産を全て自社で取得することを特許戦略の基本方針としており、開発を進めている再生細胞薬(SB623、SB618、SB308)の基本特許は全て取得済みだ。現在、以下の様に主要市場全てで基本特許を取得済みであり、今後は米国・カナダにおける大日本住友製薬、日本における帝人の様な有力なパートナー製薬企業との契約締結を進め、世界各地における臨床試験、製造開発、製品販売に向けた基盤の整備を進めていく考えだ。  このうち物質特許は物質そのものを保護する特許で、医薬品の特許のなかで最も重要で権利範囲の広い特許として取得に大きな費用と時間が必要になる。物質特許を取得できれば、開発した医薬品を独占的に製造・販売することができるため、同社グループでは「物質特許」の取得に最も力を注いでいる。 ③製品供給権を確保

他社からライセンス導入して研究開発を行う創薬ベンチャー企業の場合、多くはパートナー製薬会社が製造を担い創薬ベンチャー自らが製品供給権を保有していないため、製品販売後の売上は製品販売に伴うロイヤルティ収入のみとなってしまう。これに対し同社の場合、再生細胞薬は、他社からのライセンス導入品ではなく、基礎段階から自社で研究開発を行ってきた独自製品である。そのため、パートナー製薬会社との関係においては、再生細胞薬の製造を同社が担うため、製品販売後は製品販売に伴うロイヤルティ収入に加え、製品供給の対価として製品供給収入も獲得することが可能であり、収益源がより多角化している点も注目される。 ④確立された量産化技術&再生細胞薬の安全性

前述の様に、製造、保存、輸送、投与までの技術は既に確立されており、製品販売後の量産に対応できる段階に達している点も大きなアドバンテージとなっているほか、倫理上の問題を指摘されるES細胞、がん化リスクのあるiPS細胞に比べ安全性も高く、臨床現場から受け入れられやすいと想定できることも同社の差異化要因である。

|

| 森社長に聞く |

|

「様々な点で高い参入障壁を築いている。」

「適応疾患と地域の拡大という掛け算で成長を図る。」

「投資家へのメッセージ:事業の成長と社会への貢献に是非期待して欲しい。」

|

| 2016年1月期第3四半期決算概要 |

研究開発費が増加したため、営業利益は5億66百万円の損失。為替差益20百万円を計上する一方、新規上場に伴う株式交付費32百万円、上場関連費用18百万円等を計上したため、経常利益も6億8百万円の損失となった。  流動負債は、未払金の増加で同1億円増加し、固定負債は繰延税金負債の減少により同1億円減少した結果、負債合計は前期末とほぼ変わらずの19億円となった。 資金調達による資本剰余金の増加で純資産は同69億円増加の68億円となった。 自己資本比率は前期末の-5.0%から大幅に上昇し、78.3%となった。 |

| 2016年1月期業績予想 |

売上高は18億35百万円の予想。開発協力金収入の計上時期見直しで下方修正した。 事業費用は26億90百万円の予想。日本における外傷性脳損傷用途の臨床試験を新たに開始するため追加費用64百万円が発生する一方、現在開始準備中の米国における再生細胞薬「SB623」の脳梗塞用途フェーズIIb 臨床試験および同じく米国での外傷性脳損傷用途フェーズII臨床試験について費用発生のタイミングが一部翌期以降へ変更となったこと(548百万円)から、損失は当初の予定に比べて減少する見通しとなった。 |

|

| 本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。 本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。 投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) 2025 Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved. |